Вячеслав Шпаковский - Самураи. Первая полная энциклопедия

- Название:Самураи. Первая полная энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Э

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-86146-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Шпаковский - Самураи. Первая полная энциклопедия краткое содержание

Что в этом образе правда, а что – домыслы и преувеличения? Как неписаный моральный кодекс «Кюбано мити» («Путь лука и скакуна») превратился в свод заповедей «Бусидо» («Путь Воина»)? Можно ли ставить знак равенства между японским воинским сословием и европейским рыцарством? За что самураев величают «лучшими бойцами в истории»? Как они сражались, как жили, побеждали и умирали?

Эта книга – первая отечественная энциклопедия самураев. В этом иллюстрированном издании вы найдете исчерпывающую информацию об их воинском искусстве и традициях, вооружении и обучении, обычаях и образе жизни, этикете и кодексе чести.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Самураи. Первая полная энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поверх ситаги и оби надевались широкие свободные штаны хакама, ношение которых являлось особой привилегией самураев, которой пехотинцы-асигару, набиравшиеся из крестьян и самураями не считавшиеся, были лишены. Как, впрочем, и права носить головные уборы эбоси или каммури, что запрещалось им как простолюдинам. Принято считать, что самурайские доспехи были удобнее европейских в том плане, что их можно было надевать без посторонней помощи. На самом деле это было далеко не так. В реальной жизни самураи без помощи слуг либо родственников практически никогда не обходились, тем более что помощников у них всегда хватало. Обычно самурай сидел на кара-бицу – черном лакированном ящике, специально предназначенном для хранения доспехов, а его жена надевала на руки мужу специальные панцирные перчатки югакэ.

Полный комплект одежды, которую самураи носили под доспехами (ёрой-хитатарэ), дополняла особая парчовая куртка, имевшая широкие рукава. Тесемки правого рукава куртки затягивали на запястье, охватывая петлей средний палец, что не позволяло рукаву «убежать».

Дзимбаори. Конец XIX в. Токийский национальный музей.

После куртки наступал черед доспехов для ног: на ноги самураю надевали поножи сунэатэ, а также обувь, которая по традиции сверху была отделана мехом медведя. В том случае, если самурай надевал набедренники хайдатэ, их привязывали, во-первых, к поясу, а во-вторых, подвязывали еще и под коленями.

Левый рукав куртки самурай обычно снимал и засовывал себе за пояс, после чего надевал на левую руку особый панцирный рукав котэ. Этот рукав также имел специальную петлю, которая должна была надеваться на средний палец, и прочные завязки, которые закреплялись на правом боку.

Теперь воину следовало надеть пластину вакидатэ вместе с отдельной секцией кусадзури и все это опять-таки хорошенько на себе закрепить. В том случае, если самурай не планировал защищать лицо маской, слуга подвязывал ему нашейник (что-то вроде панцирного ожерелья) нодова, прикрывавший шею.

Ксилография Тоёхара Тиканобу (1838–1912). Бой на берегу реки.

Такеда Нобусигэ застегивает наплечник на доспехе. Ксилография Утагава Куниёси.

Затем следовали все остальные секции доспеха о-ёрой и наплечники о-содэ. Причем закрепить шнуры от них на узле агэмаки на спине самому воину было практически невозможно, это мог сделать только слуга или его помощник. Доспехи после этого требовалось очень туго затянуть на талии, чтобы их вес равномерно распределялся не только на плечи, но и на бедра.

Поверх доспехов самураи повязывали цветной пояс ува-оби – еще один знак самурайского достоинства, и к тому же именно за поясом носили мечи и кинжалы.

Первым за пояс затыкали кинжал танто или короткий меч вакидзаси – традиционное оружие самурая, парное его длинному мечу, при этом было принято пропускать ножны через отверстие кольца цурумаки, служившего для ношения запасной тетивы к луку. Затем на пояс при помощи прочного шелкового шнура сагэо привязывался меч тати – второе по значимости оружие японского всадника после лука. Колчан эбира со стрелами я (стрелы в нем могли закрываться от непогоды специальным тканым чехлом) также крепился на поясе при помощи шелкового шнура. В самом конце на лицо самурая накладывали защитную маску, а голову покрывали шлемом. Лишь после этого облачение воина можно было считать законченным, ну разве что он пожелал бы еще взять в руки боевой веер или же свой длинный лук!

Самурай в хитатарэ.

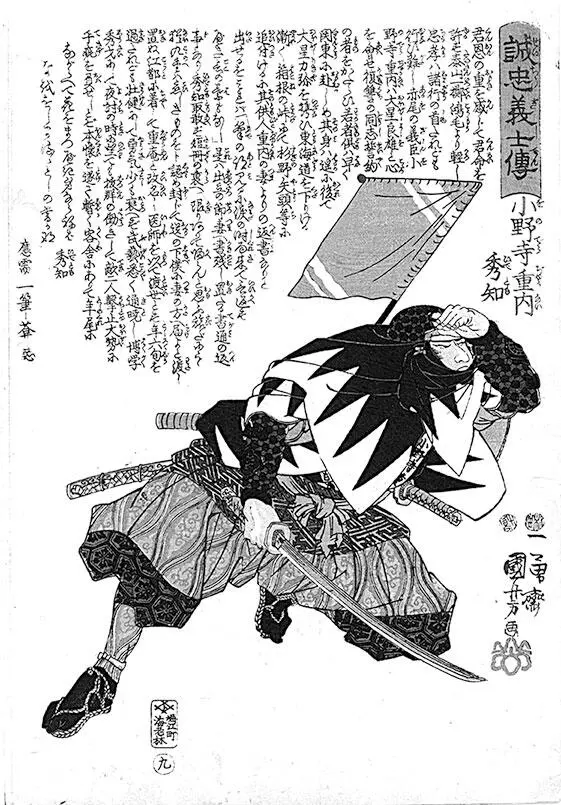

Онодэра Хидэтомо, как и все остальные 47 самураев, изображен в одежде пожарного, но на спине у него присутствует флажок сасимоно. Такие флажки служили для опознавания самураев на поле боя. В ночь битвы этот самурай, несмотря на то, что ему было уже за 60 лет, двух врагов сразил наповал и ранил многих других.

Как видно, одеться для битвы в доспехи о-ёрой самураю было не так-то легко. Этот процесс занимал достаточно большое количество времени, так что менее красочные, но более практичные доспехи европейцев XI–XV веков по сравнению с японскими доспехами даже выигрывают!

Была и еще одна очень важная проблема, связанная с конструкцией японских доспехов, на которую обратил внимание и такой английский историк, как Стивен Тёрнбулл – автор многочисленных работ по военной истории Японии.

Дело в том, что достаточно плотная шнуровка на японских доспехах, закреплявшая их пластинки, не только задерживала острие копья вместо того, чтобы дать ему соскользнуть, но еще и обильно впитывала воду в дождливую и сырую погоду, от чего вес доспехов сильно увеличивался. Оказаться под дождем в таких вот доспехах было настоящей катастрофой для воина. Но мало того, что они становились тяжелыми и вес их его обременял. Зимой, намокнув, все эти шнуры на холоде легко замерзали и доспехи ломались, а если они были сняты, то их уже было невозможно надеть. И потом, никакая стирка не могла полностью избавить их шнуровку от грязи, которая в нее набивалась. Поэтому во время долгих и дальних походов она начинала дурно пахнуть, да к тому же в ней заводились муравьи и вши, что плохо отражалось на самочувствии солдат, а это в свою очередь влияло на боеспособность всей армии!

Так что достоинства японских доспехов, появившихся в эпоху Хэйан, отнюдь не следует идеализировать. Это было вооружение, рассчитанное на ведение боевых действий в условиях именно Японии, когда война велась в основном летом и в хорошую погоду, а воины главным образом действовали верхом. Любое отклонение от этих «правил ведения войны» сразу же сказывалось на удобстве этой защиты: коробчатые о-ёрой были слишком дорогими и тяжелыми для пехотинцев, при продолжительном пользовании в них легко заводились насекомые, ну а в дождливую и морозную погоду воевать в них было просто невозможно! Хотя, да, конечно, по своей красочности они превосходили, наверное, доспехи всех прочих народов, кроме разве что индейцев ацтеков и майя, также использовавших очень яркие и красочные доспехи, украшенные перьями тропических птиц, яркими вышивками и шкурами животных.

Асикага Такаудзи в доспехах «красного шитья» и в шлеме судзи-кабуто с массивными кувагата. Цукиока Ёситоси. Музей искусств Лос-Анджелеса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: