Вячеслав Шпаковский - Самураи. Первая полная энциклопедия

- Название:Самураи. Первая полная энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Э

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-86146-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Шпаковский - Самураи. Первая полная энциклопедия краткое содержание

Что в этом образе правда, а что – домыслы и преувеличения? Как неписаный моральный кодекс «Кюбано мити» («Путь лука и скакуна») превратился в свод заповедей «Бусидо» («Путь Воина»)? Можно ли ставить знак равенства между японским воинским сословием и европейским рыцарством? За что самураев величают «лучшими бойцами в истории»? Как они сражались, как жили, побеждали и умирали?

Эта книга – первая отечественная энциклопедия самураев. В этом иллюстрированном издании вы найдете исчерпывающую информацию об их воинском искусстве и традициях, вооружении и обучении, обычаях и образе жизни, этикете и кодексе чести.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Самураи. Первая полная энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В то время японцы еще ни разу не видели европейцев, поэтому неудивительно, что вид и одежда чужаков произвели на них ошеломляющее впечатление. Однако ничто не поразило воображение японцев так сильно, как привезенные португальцами фитильные ружья.

Один из свидетелей этого события впоследствии вспоминал: то, что эти «южные варвары» держали в руках, не походило ни на один из известных ему предметов, а представляло собой нечто длинное, с одним отверстием на конце и другим сбоку; последнее отверстие служило для прохождения огня. «Нечто длинное» нужно было наполнять порохом, после чего туда закладывался маленький свинцовый шарик. Теперь достаточно было поднести огонь к боковому отверстию, как это «нечто» производило оглушительный гром и выбрасывало яркое пламя, подобное молнии, а шарик попадал в то место, куда оно было направлено.

Японская аркебуза, или тэппо, с набором принадлежностей. Выставка «Самураи. 47 ронинов». Москва.

Очень даже возможно, что японцы к тому времени уже были знакомы с примитивными китайскими «ручными пушками» того времени. Следует вспомнить и то, что в 1274 году монголы обстреливали их предков разрывными бомбами. Но оружие, привезенное португальцами, было, несомненно, первым настоящим огнестрельным оружием, которое попало в их страну. Оно принадлежало к тому типу, который мы сегодня называем аркебузой, или фитильным ружьем. Оно было достаточно легким, чтобы целиться из него без опоры (сошки), которая применялась для более тяжелого мушкета. Потенциальные возможности нового оружия были оценены практически тотчас же. Да это и не удивительно, ведь главным ремеслом самураев была война. Причем и с точки зрения психологии, и учитывая тогдашний уровень технологии, аркебузы в Японию прибыли как раз вовремя. После месячного обучения даймё Танэгасима из рода Симадзу приобрел два экземпляра за огромную сумму денег и отдал ружья своему главному кузнецу-оружейнику, чтобы тот их немедля скопировал. Некоторые технические проблемы мастера сначала озадачили: например, он никак не мог придумать, каким образом закрыть задний конец ствола. Однако, когда несколько месяцев спустя на Танэгасима зашло другое португальское судно, он отдал свою дочь за несколько уроков оружейного дела, и вскоре его мастерская стала выпускать продукцию, ничем не уступающую по качеству европейским образцам!

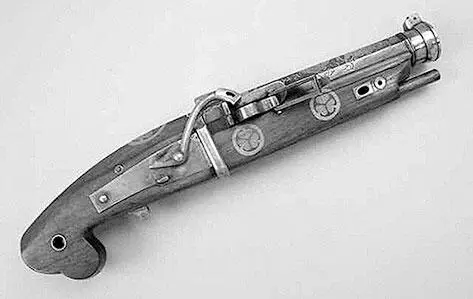

Японский фитильный пистолет эпохи Эдо с гербом Токугава.

Понятно, что удержать это в секрете он не мог. Технология производства оружия стала быстро распространяться, и через несколько лет кузнецы уже стали ездить с Хонсю на Кюсю, чтобы учиться искусству изготовления ружей. По названию острова, где появилось новое оружие, его стали называть танэгасима, а еще тэппо или хинава-дзю («фитильное ружье»).

Японская аркебуза приводилась в действие посредством тлеющего фитиля, который поджигал порох. Фитиль, пропитанный селитрой хлопковый шнур, закреплялся на серпентине, S-образном рычаге, в изогнутый хвостовик которого упиралась боевая пружина. Когда стрелок нажимал на спусковой рычаг, тлеющий фитиль опускался к запальному отверстию, закрывавшемуся плотной медной крышкой во избежание несчастных случаев. Процесс заряжания пороха и пуль в ствол не представлял особых проблем с точки зрения безопасности, но укладка более мелкого затравочного пороха на полку, очевидно, требовала удаления фитиля на достаточное от него расстояние, поэтому и потребовался S-образный рычаг достаточно большой длины. Запасной фитиль носили, намотав его на руку или обернув вокруг пояса, поскольку для того, чтобы пользоваться ружьем в течение дня, требовалось около двух метров фитиля.

Благодаря традиционному японскому таланту подражания и совершенствования был сделан ряд нововведений, повысивших боевые возможности нового японского оружия. Так, например, японцы придумали делать лакированные футляры, закрывающие затвор, чтобы ружья, когда ими не пользуются, оставались бы сухими. Одним из важных усовершенствований, сделанных, вероятно, уже в XVII веке или позднее, стал водонепроницаемый щиток для запального отверстия. Однако куда важнее оказались патроны нового образца, которые с заранее отмеренным запасом пороха в то время на перевязи через плечо носили и европейские мушкетеры, и московские стрельцы. У европейцев это был небольшой деревянный цилиндр, обшитый для водонепроницаемости кожей, с плотно пригнанной откидывающейся крышкой. Пуля и пыж находились в отдельной сумке, а мелкий порох для запального отверстия – в пороховнице из рога. При заряжании порох высыпали в ствол из патрона, затем из сумки доставали пулю и пыж и все это поочередно отправляли в ствол.

Японцы первыми додумались объединить порох и пулю в одном патроне, что, безусловно, говорит об их потрясающей изобретательности. Внешне и перевязь, и сами патроны выглядели у них как аналоги европейских, однако это только на первый взгляд! Дело в том, что японский патрон (или зарядец, как его называли московские стрельцы) у них был просверлен насквозь, но его канал имел форму конуса. Благодаря этому в него с широкого верхнего конца, закрывавшегося крышкой, вставлялись внутрь пуля, а затем пыж, которые продвигались внутри до упора. Затем туда же насыпался заряд пороха, крышка закрывалась, и патрон был готов к употреблению.

Удобнее такая конструкция по сравнению с европейской была тем, что при заряжании не нужно было лазить в сумку за пыжом и пулей. Теперь японский стрелок сначала высыпал из патрона в ствол порох, а затем через отверстие в нем сверху просто выталкивал пулю и пыж в ствол пальцем! Оставалось прибить их шомполом, затем насыпать порох на затравочную полку – тут уж ничего лучшего японцы придумать не сумели, – и можно было стрелять. Да, времени на всем этом экономилось не так уж и много, но при массированной стрельбе экономия оказывалась ощутимой. А ведь в бою счет иной раз идет буквально на секунды!

Снаряжение аркебузира включало две пороховницы, одна побольше (собственно пороховница хаяго), для пороха, засыпаемого в ствол, и одна поменьше (натруска кути-гусури-ирэ), для мелкого затравочного пороха, из лакированного дерева или папье-маше, с трубчатой горловиной, снабженной костяной крышкой. Причем горловина пороховницы могла служить и мерным прибором для порохового заряда. К поясу прикреплялись коробочка или мешочек для свинцовых пуль (тама-ирэ), натруска и катушка с фитилем хинава-саси. Заранее отмерянные заряды пороха тамагонэ хранились также в патронах хяго. Все боеприпасы – даняку, включая порох – энсё, пули – данган, переносила за стрелками в железных ящиках бо-бия специально выделенная прислуга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: