Виктор Буганов - Мир истории: Россия в XVII столетии

- Название:Мир истории: Россия в XVII столетии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мол. гвардия

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Буганов - Мир истории: Россия в XVII столетии краткое содержание

Виктор Иванович Буганов — известный советский ученый, доктор исторических наук, заведующий отделом источниковедения Института истории СССР Академии наук СССР. Его перу принадлежит более 300 научных работ, в том числе пять монографий, и научно-популярные книги. В серии «Жизнь замечательных людей» у него вышли книги «Пугачев» и «Булавин».

Первую книгу, выпущенную в серии «Мир истории», — «Начальные века русской истории» написал академик Б. А. Рыбаков, вторую — «Русские земли в XIII–XV веках» — доктор исторических наук И. Б. Греков и писатель Ф. Ф. Шахмагонов.

Мир истории: Россия в XVII столетии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

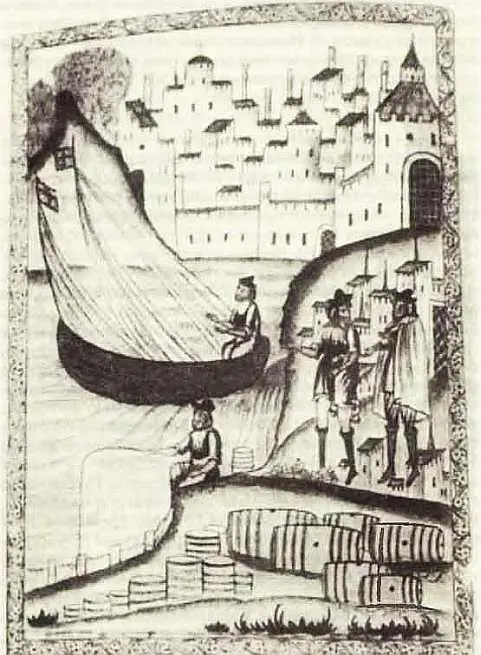

В восточной торговле первенствующую роль играла Астрахань. За нею шли сибирские города Тобольск, Тюмень и Тара. Казна и частные торговцы вели операции со странами Средней Азии и Кавказа, Персией и империей Великих Моголов в Индии. С конца XVII века, особенно после заключения Нерчинского договора (1689 год), развиваются торговые связи с Китаем.

Конкуренция иностранных купцов вызывала коллективные протесты русских торговцев. Они подавали в 20-е — 40-е годы многие челобитные, жаловались, что от своих промыслов «отбыли и оттого оскудели и одолжали великими долги». Требовали ограничить операции иноземцев, которые, несмотря на запреты русских властей, вели розничную торговлю, выслать нарушителей из страны.

Наконец, в 1649 году английским купцам запретили торговлю внутри страны, потом всех их выслали. Причину в указе объяснили просто и бесхитростно: англичане «государя своего Карлуса короля убили до смерти». В Англии произошла революция, и ее участники во главе с Оливером Кромвелем казнили своего монарха, что в глазах русского двора было проступком явно предосудительным и непростительным.

В целях накопления денежного капитала власти усиленно старались развивать внешнюю торговлю. Их стремление достичь активного внешнеторгового баланса могло привести к успеху при условии поступления на рынок большой массы товаров, высоко ценившихся за границей. Отсюда меры властей по введению монополии во внешней торговле, покровительство отечественным промышленникам и купцам. В том же направлении шло и взимание пошлин с иностранцев в иноземной же монете и протекционистские меры в таможенном обложении.

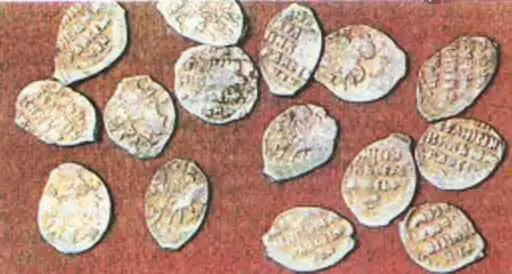

По Таможенному уставу 1653 года в стране ликвидировали многие мелкие таможенные пошлины, оставшиеся с времен феодальной раздробленности. Взамен ввели единую рублевую пошлину — по 10 денег с рубля, то есть 5 процентов с покупной цены товара (рубль=200 деньгам). С иноземцев брали больше, чем с русских купцов. А Новоторговый устав 1667 года еще более усилил протекционистские тенденции в интересах русского торгово-промышленного сословия.

Феодалы

Среди всех классов и сословий господствующее место безусловно принадлежало феодалам. В их интересах государственная власть проводила меры по укреплению собственности бояр и дворян на землю и крестьян, по сплочению прослоек класса феодалов, его «одворянению». Служилые люди по отечеству оформились в XVII веке в сложную и четкую иерархию чинов, обязанных государству службой по военному, гражданскому, придворному ведомствам в обмен на право владеть землей и крестьянами. Они делились на чины думные (бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки), московские (стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы) и городовые (дворяне выборные, дворяне и дети боярские дворовые, дворяне и дети боярские городовые). По заслугам, по службе и знатности происхождения феодалы переходили из одного чина в другой. Не исключался доступ в служилые люди по отечеству выходцев из тяглых слоев и, наоборот, уход феодала в тяглецы. Постепенно эти переходы власти начинают ограничивать, например, из феодалов в холопы (указ 1642 года, Уложение 1649 года), потом — в феодалы из приборных служилых людей: стрельцов, пушкарей и прочих «мужиков»; из крестьян, холопов, посадских людей (указ 1675 года). Дворянство, таким образом, отмежевывалось от других слоев населения, превращалось в замкнутый класс — сословие.

Столь же строго и последовательно власти стремились сохранить в руках дворян их поместья и вотчины. Цель этих и других мер — придать классу феодалов строгое «чиновное» средневековое деление, сохранить в неприкосновенности уездные (городовые) корпорации служилых людей. Правительство проводило последовательно продворянскую политику.

Но этот курс в ряде моментов терпел неудачи. Прежде всего невозможно было «детей боярских испомещивать в одних городах, кто откуда служит»: на земли совершались сделки купли и продажи, и они непрерывно переходили из рук в руки. Этой перетасовке среди служилых людей способствовали внутренняя диффузия, борьба между прослойками феодалов, замена поместного войска полками нового строя — солдатскими, рейтарскими и др.

Требования дворян и меры властей привели к тому, что к концу века свели разницу между поместьем и вотчиной к минимуму. Если в первой его половине в Замосковском крае, историческом центре государства, поместная форма землевладения сильно преобладала над вотчинной, то во второй половине они поменялись местами.

В течение всего столетия правительства, с одной стороны, раздавали феодалам огромные массивы земель; с другой — часть владений, более или менее значительную, перевели из поместья в вотчину. Причин для подобных пожалований находилось немало: то «за осадное сиденье» в Москве во время Смуты и самозванцев, то за подавление восстаний «черни», то в связи с заключением очередного мира или победами над неприятелем. Получали новые земли, прежде всего из дворцового фонда и черных волостей, бояре и другие столичные служилые люди, рядовые дворяне и казаки. Шли в раздачу земли Замосковного края, уездов к югу от Оки и в других местах.

Много досталось родственникам и фаворитам царствующих особ: Милославским и Морозовым, Нарышкиным и Лопухиным, Голицыным и Апраксиным, Салтыковым и Стрешневым; они и многие другие получили во второй половине века десятки тысяч крестьянских дворов. Их натиск, в частности в южных уездах, вызывал недовольство живших здесь служилых людей по прибору, осевших здесь же беглых крестьян и холопов. Власти до поры до времени сдерживали аппетиты столичных феодалов-крепостников, чтобы не нарушать оборонительную систему южного пограничья, котория держалась на приборных и беглых людях. Но с 70-80-х годов крепостническое землевладение быстрыми темпами захватывает здесь господствующие позиции.

Переписные книги 1678 года насчитали по стране 888 тысяч тяглых дворов, из них около 90 процентов находилось в крепостной зависимости. Дворцу принадлежало 83 тысячи дворов, или 9,3 процента; церкви — 118 тысяч, 13,3 процента; боярам — 88 тысяч, 10 процентов; более же всего дворянам — 507 тысяч дворов, или 57 процентов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: