В Назаревский - Из истории Москвы

- Название:Из истории Москвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сварог

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:-85791-019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Назаревский - Из истории Москвы краткое содержание

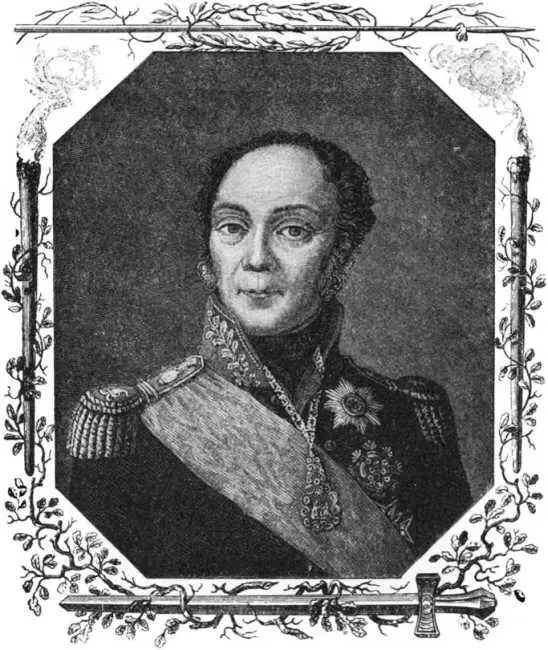

В книге 342 рисунка, воспроизводящих портреты исторических лиц, разнообразные памятники событий, храмы, жилища, одежды, оружие, печати, монеты и художественные изображения прошлого.

Книга может служить наглядным пособием к изучению истории родного города в школе, колледже, для чтения дома, хорошим пособием для экскурсоводов. Книга «Из истории Москвы 1147–1913» будет прекрасным подарком для учащихся столицы.

Из истории Москвы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

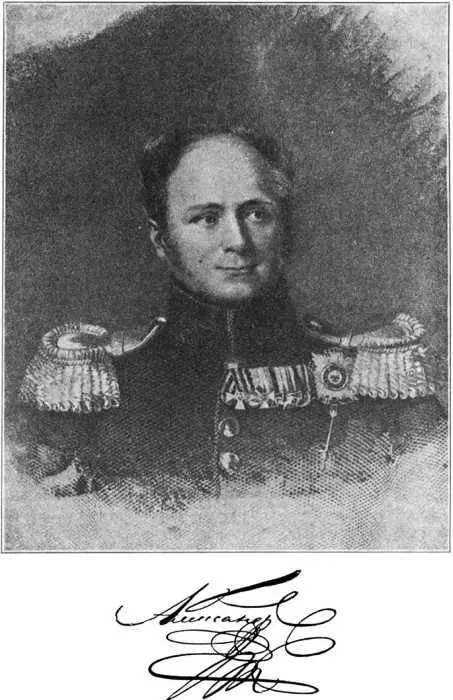

В екатерининское время Москве задавали тон вельможи, тон величественного великолепия. Дома-дворцы с роскошными парками и большими прудами, с великолепными картинными галереями, с театрами, со своими оркестрами и хорами из крепостных, с лукулловскими обедами и феерическими балами, открытыми «для званных и незванных», сосредоточивали культурную жизнь Москвы в немногих домах знати и не давали возможности развиваться общественности в средних кругах. Не то стало при Александре I. При нем все эти празднества у немногих раздробились между множеством живших в Москве семейств уже среднего дворянства. Стала развиваться клубная жизнь, общественные увеселения, театральные зрелища за плату. Английский клуб привлекал мужчин не только своими обеденными и карточными столами, но и своей читальней и политическими беседами; а танцевальный клуб — лиц обоего пола. Бульвары, недавно строившиеся особняками по линии своих проездов, переполнялись гуляющими. Кузнецкий мост, куда из Немецкой слободы перешли заграничные магазины, стал не только местом для покупок модниц и модников, но и местом прогулок и всевозможных свиданий. Балы, маскарады, рауты из домов екатерининской знати раскинулись по множеству дворянских домов Москвы и становились даже общественными и платными, когда устраивались в клубах. В театре на Арбатской площади шли всевозможные представления. В одни дни там играла французская труппа со знаменитой артисткой Жорж, а в другие — русская, с артистками Семеновой и Сандуновой. Перед самым вторжением Наполеона репертуар, за отъездом французов, стал исключительно русским и патриотическим. Ставилась сатирическая (по отношению к увлечению иноземщиной) «Модная лавка» Крылова и драмы — «Наталья боярская дочь», «Добрые солдаты», оратория Дехтерева «Минин и Пожарский» и оперы Кавоса «Илья Богатырь» и Шаховского «Иван Сусанин», в которой последний оставался жив.

В Москве возникали кружки для чтения литературных произведений и бесед, которые касались иностранной политики, особенно ослепительных побед Наполеона I. Много было политических разговоров в Английском клубе, в котором выписывались иностранные газеты и журналы.

Но Москва высших и средних классов ее населения с первых лет царствования Александра I неудержимо предавалась увеселениям. Вигель в своих записках говорит: «Каждая зима в Москве походила на шумную неделю масленицы». Его современник Булгаков пишет в 1805 году сыну: «Балам нет конца, и не понимаю, как могут выдерживать. Ежели сумасшествие продолжится всю зиму, то все переколеют и к будущей — нужен будет рекрутский набор танцовщиц». Примечательно, что такое беззаботное веселье царило в Москве до самого лета 1812 года, хотя немногие зоркие люди уже ясно видели, что заключенный императором Александром I в 1807 году союз с Наполеоном I непрочен и что война с ним быстро надвигается на Россию.

Самое вторжение в Россию армии двадесяти язык и манифест об этом русского царя были для огромного большинства москвичей неожиданностью. Правда, что простой народ не без страха всматривался по ночам в огромную комету, которая казалась мечеобразной и которую Наполеон называл «своей путеводной звездой в Россию». Только немногие, считавшие Наполеона антихристом и апокалипсическим Аполионом, имя коего равняется звериному числу 666, сопоставляя его с 665 годом с основания Москвы, ждали большой беды для самой нашей столицы. Весть о вторжении в наши пределы неприятелей, конечно, заставила всех встрепенуться. Москвичи толпами собирались к Казанскому собору, близ которого на Никольской находилась управская типография, из которой выпускались военные известия. Но тогдашний генерал-губернатор, называвшийся московским главнокомандующим, граф Ф. В. Ростопчин принимал все меры сохранить в народе дух бодрости и готовности к пожертвованиям. В выпущенной 1 июня первой еще своей простонародной афише он высмеивал, как что-то невероятное, намерение Бонапарта «идти на Москву». Он предсказывал, что русские морозы заморозят солдат Наполеона, что их раздуют русские щи и каша и вообще сулил врагам полную погибель. Уже с появлением этой еще анонимной афиши стали корить Ростопчина за шовинизм. Но, по правде, их приподнятый патриотический тон принес много добра. Вот что говорил он, не без преувеличений, впрочем, обращаясь от простых русских людей к Наполеону: «А знаешь ли ты, что у нас на Руси? — Выведем 600 000 войска, да забритых молодых рекрут 300 000, да старых рекрут 200 000. А все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные. А коли понадобится, скажи нам батюшка Александр Павлович: сила христианская, выходи! и высыпет безконечная, и свету Божьяго не увидишь».

Конечно, можно корить графа Ростопчина и за неверное исчисление военных сил России, цифры коих едва ли кому были в то время известны, можно также критиковать и простонародный тон его афиш, но нельзя не воздать ему должного за его веру в непобедимость России и в то, что она не пожалеет ничего для своего спасения. Это-то в значительной степени подготовило глубокое патриотическое воодушевление Москвы, сказавшееся здесь незабываемой встречей народной государя, громадными денежными пожертвованиями и поразительным сбором ратников ополчений.

Во время недавних юбилейных празднеств в память столетия Отечественной войны очень часто повторялись трогательные подробности встречи государя на Поклонной горе 10 июля 1812 года и его выхода из дворца в кремлевские соборы, а также приема им в Слободском дворце московских сословий. Глубочайший энтузиазм, охвативший все московское население, был великим и спасительным для всей России примером. Хорошо было то, что москвичи и при известиях об отступлении наших армий оставались спокойными; одобрительно также и то, что Ростопчин тихо выпроваживал из Москвы иностранцев, в особенности французов, вследствие чего с Кузнецкого моста исчезли французские магазины и заменились русскими; похвально и то, что главнокомандующий своими руками спас на Ильинке двух немцев, на которых накинулись было толпы разъяренных купцов. Но важнее всего, что только немногие читавшие иностранные газеты в кофейнях, как, например, Верещагин, выданный Ростопчиным народу уже перед самым оставлением Москвы, решались устрашающим образом говорить о Наполеоне, например, об его словах в прокламации к союзникам: «Не пройдет и б месяцев, как две северные столицы (Москва и Петербург) узрят в стенах своих победителей всего мира…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)