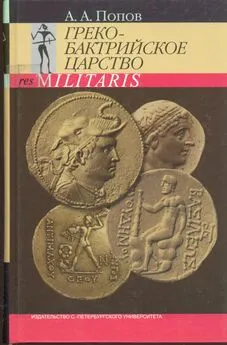

Артём Попов - Греко-Бактрийское царство

- Название:Греко-Бактрийское царство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артём Попов - Греко-Бактрийское царство краткое содержание

Греко-Бактрийское царство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Полибий рассказывает о битве бактрийской конницы у реки Арий (Герируд) с войсками Антиоха III в 208 г. до н. э. (X, 49). Поданным этого автора, отряд греко-бактрийского царя Евтидема I состоял из 10000 бактрийских всадников. Возможно, это было подразделение, называвшееся "мириадом", т. е. "отряд из 10 000 воинов". Этот отряд делился на три части - гиппархии. Такое подразделение было способно осуществлять боевые операции в одиночку, возглавляемое царем, который в момент сражения мог находиться на расстоянии, не на поле битвы.

Каждая гиппархия должна была иметь своего командира. Иначе кто бы управлял такой массой конницы во время столкновения на Арии? Вероятнее всего, конными подразделениями бактрийцев командовали в основном представители местной знати. Какой чин они носили сообразно с иерархией греко-бактрийского царства - не известно. Должность гиппарха, начальника конницы, часто в античных государствах не полностью соответствовала своему названию. Гиппархи скорее были заместителями главнокомандующего, чем предводителями конницы государства. Поэтому командиры гиппархий - иранцы по происхождению могли быть даже крупными должностными лицами тех провинций, откуда поступали конные отряды в войска греко-бактрийских монархов.

Еще в IV в. до н. э. персидские сатрапы обычно осуществляли военное руководство войсками своих областей, подчиняясь лишь главнокомандующему, который нередко был также сатрапом какой-либо области. Например, во время войны с Александром Македонским бактрийцы сражались под командованием своего сатрапа [10] Дандамаев Μ. Α., Луконин В. Г. Культура и экономика Древнего Ирана. С. 113.

. Александр не упразднил пост сатрапа Бактрии. После окончания похода в Бактрию и Согдиану он оставил там македонянина Аминту (Curt. VII, 1,19; 2,14; Arr. Anab. IV, 17, 3; 22, 3). Аминта получил большой контингент: 10 000 пехоты и 3500 конницы (Arr. Anab. IV, 22, 3), который не находился весь целиком под рукой наместника, а был расквартирован по крепостям и по акрополям крупных поселений [11] Nikonorov V. P. The Armies of Bactria. Vol. I. P. 32.

.

Из этого следует сделать вывод о том, что большинство административных должностей были и военными, этому способствовало и само географическое положение Греко-Бактрии. В условиях постоянной опасности вторжения со стороны кочевников перед наместниками сатрапий стояла необходимость в организации обороны.

В позднее время в индо-греческих царствах значительные посты могли занимать и представители местного населения. Должности сатрапа, стратега, меридарха были не только административными, но и военными, т. е. эти магистраты являлись и предводителями военных подразделений во время военных действий. В мирное время они должны были поддерживать материальную базу вверенных им войсковых подразделений, совершать тренировки, осуществлять во время войны вербовку войска из греко-македонского населения. Выполнение же ими функций полевых командиров во время кампаний выглядит весьма вероятным [12] Ibid. Р. 46.

.

Почти полное отсутствие надписей в Ай Ханум препятствует исследованию организации царской администрации [13] Бернар П. Проблемы греческой колониальной истории и урбанизм эллинистического города Центральной Азии // Проблемы античной культуры. М., 1986. С.255.

. Вероятно, большую роль в системе центрального управления играла царская канцелярия. Этот орган оформлял царские распоряжения, законы и рассылал должностным лицам и городам. Официальным языком Греко-Бактрии, на котором велось делопроизводство, был греческий.

Одна из черт центрального управления эллинистических царств заключалась в том, что нередко исполнение важных военных и административных функций возлагалось на ближайших родственников царя. Например, при Евтидеме I подобные обязательства легли на его сына Деметрия, который был отправлен к Антиоху III послом для заключения мира. В случае отъезда царя с военной или дипломатической миссией, скорее всего, его замещал один из близких родственников.

К сожалению, мы ничего не знаем о таких распространенных в эллинистических государствах придворных титулах, как "родственник", "брат", "друг", "телохранитель", в Греко-бактрийском царстве. О личной охране, гвардии царя, агеме, также не имеется прямых свидетельств. Можно лишь предполагать существование этих должностей в Греко-Бактрии.

При дворах эллинистических монархов часто проживали ученые, философы, скульпторы, художники. Они не занимали никаких государственных должностей и составляли своего рода интеллектуальное, творческое окружение правителя. Некоторые из них, имея достаточно близкое знакомство или даже дружбу с царями и их родственниками, вовлекались так или иначе в сферу придворных отношений, могли оказывать определенное влияние на политику. Понятно, что влияние людей данного круга, осуществляемое неофициально и непрямо, весьма мало отражено в источниках. Вряд ли Греко-Бактрия была исключением из этого правила. Наличие греческой интеллектуальной элиты в эллинистической Бактрии подтверждают находки из Ай Ханум: шедевры архитектуры, скульптуры, текст с дельфийскими максимами, поставленными неким Клеархом (возможно, известным перипатетиком Клеархом из Сол), отрывок философского диалога и другие предметы, говорящие о наличии в Бактрии не только эллинских наемников, но и греков, способных созидать произведения искусства.

Следует полагать, что в Греко-Бактрии не сложилась практика полного разделения гражданской, административной, финансовой и военной власти. Материалы эллинистических государств дают немало примеров соединения военных и гражданских полномочий в руках одного лица либо исполнения военным командиром гражданских функций и наоборот.

Военные поселения и полисы

Еще Александр основал в Центральной Азии большое количество военных поселений и городов: πόλεις и urbes (Diod. XVII, 24; Strab. XI, И, 4; Arr. Anab. IV, 1, 3-4; 15, 3; Curt. VI, 6, 25-26; Just. XII, 5, 13), φρούρια и oppida (Arr. Anab. IV, 4; 15, 4; Curt. VII, 10, 15), κατοικίαι и coloniae (Diod. XIX, 27, 5; Strab. XV, 2, 9; Curt. IX, 7, 1). Страбон называет 8, а Юстин 12 городов, основанных Александром (Strab. IX, И, 4; Just. XII, 5, 13).

Можно предположить, что значительный контингент, полученный сатрапом Аминтой от Александра, не состоял целиком из вновь прибывших и оставленных в этой стране, а включал в свой состав и представителей местного населения [14] Nikonorov V. P. The Armies of Bactria. Vol. I. P. 32.

.

В 327-325 гг. до н. э. и 323 г. до н. э. в "Верхних сатрапиях", Бактрии и Согдиане, произошли восстания. После подавления восстаний диадохам пришлось нанимать наемников для службы в Бактрии, так как во время восстания 323 г. до н. э. там были истреблены все военные поселенцы.

Колонизация этого региона проводилась активно при первых Селевкидах, особенно при Антиохе I (281-261 гг. до н. э.). Это был период, когда новая большая группа колонистов из Карии, с юго-запада Малой Азии, направилась в долину Окса. Отражением этого может служить то, что третий греко-бактрийский царь Евтидем I был из Магнесии [15] Bernard P. Les monnaires hors trésors, questions d'histoire Greco–Bactrienne // MDAFA. T. XXVIII. 1985 (Fouilles d'Ai Khanoum. T. IV). P. 131-132.

. Кария имела старые традиции поставки на восток наемников [16] Nikonorov V. P. The Armies of Bactria. Vol. I. P. 31.

, однако среди колонистов находились не только "солдаты удачи", но и ремесленники, земледельцы, торговцы и представители других профессий.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Сапрыкин - Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье]](/books/1097430/sergej-saprykin-pontijskoe-carstvo-gosudarstvo-gr.webp)