Пьер Видаль-Накэ - Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире

- Название:Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пьер Видаль-Накэ - Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире краткое содержание

Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`.

В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей. Так на свет появился `черный охотник` - юноша в черном плаще, персонаж, соединивший в себе черты двух мифических героев - Меланфа и Мелания. С помощью этого емкого образа автор интерпретировал обряды перехода от одной возрастной группы к другой, показал их роль в религиозной, социальной и политической жизни древней Греции.

`Греция без чудес`, более близкая первобытным народам и культурам, чем современным европейцам, и поэтому рассматриваемая сквозь призму антропологии, - таков лозунг школы, к которой принадлежит П.Видаль-Накэ и без достижений которой сегодня трудно представить науку об античности.

П.Видаль-Накэ неравнодушен и к проблемам современности. Публикуемая на русском языке впервые его статья `Атлантида и нации` представляется весьма актуальной в наш век массового тиражирования националистических теорий и исторических фальсификаций.

Книга будет интересна как специалистам-историкам, так и широкому кругу читателей, которых волнуют вопросы истории цивилизации.

Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Прежде чем продолжить разбор нашего отрывка, коснемся еще одного предварительного вопроса — археологического. Позволяют ли данные раскопок Дельф в точности реконструировать марафонский постамент, выявить его местоположение, размеры, количество стоявших на нем статуй, иначе говоря, подтвердить или опровергнуть сведения Павсания? К сожалению, ответ будет очень скромным, в нем должны быть учтены скептические оценки самих археологов. Я не стану вдаваться в их дискуссии, которые выходят за рамки моей компетенции, а лишь приведу основные выводы.

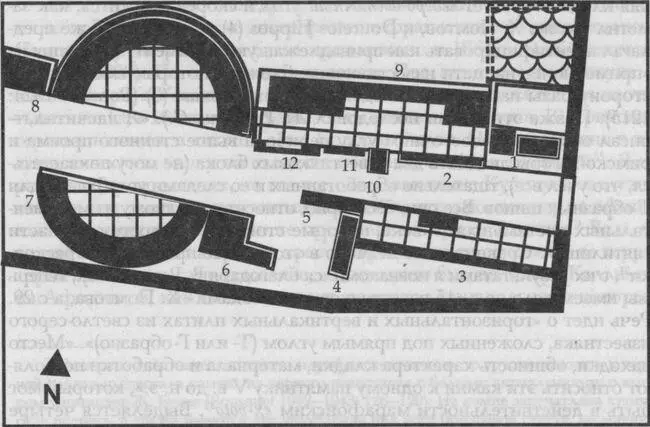

Рис. 4. Дельфы: вход в святилище Аполлона

1. Коркирский бык. 2. Постамент аркадян. 3. Навархи Лакедемона. 4. «Деревянный конь» из Аргоса. 5. Марафонский постамент. 6. Семеро против Фив. 7. Эпигоны. 8. Постамент царей Аргоса. 9. Анонимная ниша эллинистического времени. 10. Конная группа Филопомена и Маханида. 11 и 12. Анонимные постаменты.

На рисунке, заимствованном мною у Ж. Пуйю и Г. Ру (Pouilloux, Roux 1963) [1049], указано, что (5) — место вероятного нахождения марафонского постамента [1050]. Абсолютно неверно на этом плане указано расположение датируемой второй половиной IV в. до н. э. ниши (9) [1051]. По словам Ж. Буске (Bousquet J.), «искусствоведы обрадовались бы, если бы археологи могли указать им хотя бы на несколько камней, принадлежность которых к постаменту была бесспорной или по крайней мере возможной» (Bousquet 1942—1943: 132). Сбылась ли эта надежда? Когда основные раскопки подходили к концу, Т. Омолль писал: «Нет ни одного фундамента, камня или фрагмента надписи, которые мы могли бы связать с этим монументом» [1052]. С тех пор не раз предпринимались попытки решить данную проблему. Одно время X. Помтов относил к западному краю марафонского постамента два ряда кладки известнякового фундамента (Pomtow 1908: 75: Taf. 5) [1053], но в действительности его верхняя кладка образует северо-восточный угол и скорее относится, как заметил тот же X. Помтов, к Doureios Hippos (4) аргивян [1054]. Он же предлагал идентифицировать как принадлежащую постаменту (5) группу из «примерно пятнадцати известняковых блоков», которые сместились в сторону базы памятника лакедемонским навархам (3) (Pomtow 1924: 1215). Позже эти камни исследовал Ж. Ру (Roux G.). «Я насчитал, — писал он, — в юго-восточном углу перибола выше стенного проема и римской агоры двадцать два известняковых блока (не могу похвастаться, что учел все), тщательно обработанных и со следами углублений для Т-образных шипов. Все они, бесспорно, относятся к одному из монументальных постаментов V века, которые стояли в юго-восточной части святилища». Сравнительно недавно в этом месте проводились раскопки [1055], с их результатами я познакомился благодаря В. Реньо. Итак, теперь мы имеем дело не с «15 известняковыми блоками» X. Помтова, а с 29. Речь идет о «горизонтальных и вертикальных плитах из светло-серого известняка, сложенных под прямым углом (Т- или Г-образно)». «Место находки, общность характера кладки, материала и обработки позволяют относить эти камни к одному памятнику V в. до н. э.», который мог быть в действительности марафонским ex-voto [1056]. Выделяется четыре типа каменных блоков разной высоты, на основании чего можно говорить по крайней мере о четырех рядах кладки. Нет ни одного хорошо сохранившегося углового камня в этой кладке, чья длина должна была составлять не менее 10 м. К сожалению, ни один камень не принадлежит верхнему ряду базы памятника, поэтому мы ничего не можем сказать о расположении статуй Фидия [1057]. И еще одна деталь заслуживает упоминания: у одного из угловых камней «видимая вертикальная поверхность его меньшей боковой стороны сохранила следы более поздней грубой обтески с целью подгонки к соседнему памятнику». Ж. Ру не исключает, что здесь можно говорить об «удлинении марафонской базы для того, чтобы поставить на нее статуи эллинистических царей» [1058].

Какими бы ценными ни были эти сведения, они никак не проясняют нашу проблему. По правде говоря, именно описание Павсания служит археологам основным источником и путеводной нитью — слишком в плачевном состоянии дошла до нас юго-восточная часть святилища.

Из этого логически следует, что нам необходимо вновь обратиться к тексту Павсания. Какие интерпретации фрагмента уже предлагались? Самое простое решение было предложено в 1861 г. Э. Курциусом (Curtius 1899). По его мнению, в тексте Павсания имеется лакуна — иначе говоря, в V в. до н. э. марафонский памятник должен был насчитывать не 13, а 16 статуй: Афины, Мильтиада и Аполлона, 10 афинских героев-эпонимов, а также Тесея, Кодра и Филая. Соответственно в эллинистическую эпоху на пьедестале стояли не 16, а 19 статуй [1059]. Я не разделяю этого мнения, но все же одно замечание Курциуса заслуживает самого пристального внимания. Действительно, почему на официальном памятнике афинян не представлена фила Эантида? Ведь ее воины находились на правом крыле марафонского войска, на ее территории произошло само сражение, ее выходцем был полемарх Каллимах из Афидны, и, как следствие, она получила привилегии, о которых сообщает Плутарх (Плутарх. Пиршественные вопросы. 628а—629а) [1060]. Почему, добавил бы я, фила Ойнеида, из дема которой происходил Мильтиад, тоже отсутствует на марафонском приношении?

На эти вопросы можно легко ответить, если предположить существование «лакуны» не в тексте, но на самом памятнике. Так, Э. Леви (Loewy 1900) допускал, что статуи Аякса, Ойнея и Гиппотоонта могли быть переименованы в эллинистическую эпоху и названы в честь македонских царей. Однако трудно представить обычно изображавшихся безбородыми эллинистических монархов бородатыми героями-эпонимами, кроме того, вплоть до римского времени не известны подобные случаи переименования статуй [1061]. Со своей стороны X. Помтов одно время считал, что статуи трех эпонимов могли быть позже заменены — из-за нехватки места — изображениями Антигона, Деметрия и Птолемея [1062]. Обе гипотезы неверны по сути, ибо лишают монумент его изначального основного предназначения — быть памятником афинским эпонимам, которые таковыми могут считаться лишь будучи изображенными все вместе, в противном случае — это отдельные герои, чьи заслуги перед полисом особо не выделяются [1063]. Замечу также, что, если бы проблема нехватки места действительно была решающей (предположение само по себе спорное), афиняне решили бы ее за счет статуй Тесея, Кодра и Филая.

Означает ли сказанное, что нам необходимо вернуться к гипотезе о лакуне в тексте? Едва ли. Внимательное чтение показывает, что Павсаний дает картину законченного и целого памятника, каким он был в V в. до н. э. Марафонское приношение выглядит как «апофеоз Мильтиада» [1064], и не случайно Периегет начинает свое описание с изображений Афины, Аполлона и стратега-победителя. Без сомнения, эти три персонажа находились в центре скульптурной группы памятника [1065]. Что же касается героев — эпонимов и остальных, они разделены в тексте (с помощью ετι δέ) на две группы: с одной стороны, Эрехтей, Кекроп, Пан-дион, Леонт и Антиох, с другой — Эгей, Акамант, Кодр, Тесей и Филай (трое последних, впрочем, отделены фразой, поясняющей, что они не относятся к числу эпонимов) [1066]. Таким образом, можно предположить, что по обе стороны центральной группы находилось по пять афинских героев. Думаю, этого замечания достаточно, чтобы выдвинуть в качестве гипотезы предположение о том, что Кодр, Тесей и Филай представляли в виде исключения три «отсутствующие» филы, причем обстоятельства были таковы, что афиняне, по крайней мере некоторые из них, знали о побудительных мотивах такой странной замены героев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джеймс Кервуд - Черный охотник [авторский сборнник]](/books/482398/dzhejms-kervud-chernyj-ohotnik-avtorskij-sbornnik.webp)