Александр Снисаренко - Рыцари удачи. Хроники европейских морей.

- Название:Рыцари удачи. Хроники европейских морей.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Судостроение

- Год:1991

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7355-0360-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Снисаренко - Рыцари удачи. Хроники европейских морей. краткое содержание

/i/30/654430/img81B11.jpg

empty-line

3

Рыцари удачи. Хроники европейских морей. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вандалы, осевшие в Африке, искали спасения на вершинах Атласских гор и в пустынях, а после завоевания арабами Сахары они отступили в долины Нигера и Сенегала.

В начале 700-х годов потомки Али (двоюродного брата Мухаммеда и его зятя) попытались захватить престол Дамаска, но потерпели неудачу и были вынуждены бежать из мусульманского мира. Они бежали на юг, через Красное море, и несколько десятков лет спустя их торговые колонии усеяли побережья Сокотры, Мозамбика, Восточной Африки и Малабарского берега Индии. Так образовалась мусульманская кайма на всем северном побережье Индийского океана, просуществовавшая семь столетий, пока ее не искромсали мечи Васко да Гамы и его соотечественников.

При халифе Ватике в 846 году арабы разграбили Рим, в 847-м проникли в киргизские степи вплоть до Алтая, а в 1200-м ими были основаны Кипчакское и Сибирское царства, достойные соперники заложенных за полтора века до этого Крымского, Молдавского, Хорасанского и Валахского царств.

Султан Махмуд в 1011 году перешел Инд и отодвинул восточную границу арабского мира до другой великой реки - Ганга.

Все свои завоевания арабы делали при тесном взаимодействии армии и флота. Но поражения у Константинополя окончательно заставили их отказаться от проникновения в Черное море, а образование североафриканского и пиренейского халифатов настоятельно требовало держать у их берегов сильные флоты в то беспокойное время. В IX веке их было пять - Африканский (или Афросицилийский), Египетский, Испанский, Критский и Сирийский.

Европа оставалась языческой, но с концом Великого переселения народов внутренние ее границы стабилизировались, в ней стали появляться долговечные государственные образования, называвшиеся, как и прежде, по именам наиболее многочисленных и сильных племен. Франки образовали государство Францию, даны - Данию, иры - Ирландию, англы и бритты - Англию или Британию, белги - Бельгию.

Северные моря ждали своих властителей.

Схолия первая. ОГНЕНОСНЫЕ.

В отличие от народов древности, любовно и подробно описывавших свои корабли, средневековые хронисты в лучшем случае довольствовались лишь сухим перечислением их названий, да и то разнобой в их написании столь велик, что впору за голову схватиться. Из множества случайных обмолвок и скупых указаний поздних схолиастов можно, однако, попытаться воссоздать хотя бы примерную общую картину, но она будет неизбежно выполнена в технике импрессионистов - ее нужно разглядывать только на расстоянии, ибо детали расплывчаты и неуловимы. Поэтому при их воссоздании трудно, да, пожалуй, и невозможно обойтись без досадных «по-видимому», «возможно» и «может быть».

Особенно это касается происхождения названий типов судов - их этимологии - и изменения этих названий в разное время и в разных странах. Многие из них на новом месте изменялись так, как это было принято в античности: подыскивалось какое-нибудь созвучное слово в родном языке - и вот вам новое значение хорошо известного старого. Поэтому, рискуя вызвать бурю гнева на свою голову, приходится выбирать из множества этимологии какую-то одну, кажущуюся наиболее достоверной, и прослеживать с ее помощью превращение одного типа судна в другой или отыскивать корни совершенно нового понятия. Момент этот очень ответственный, так как именно благодаря первоначальному названию типа судна можно почти стопроцентно определить его национальную принадлежность, хотя доля предположительности здесь все же весьма велика, и она увеличивается по мере приближения к нашему времени, по мере образования новых государств и новых языков.

Естественно, что более-менее ясно обстоит дело с Византией, не слишком удаленной от античных времен. Флот Восточного Рима не возник внезапно, как «бог из машины» в греческих театрах. А его постоянное совершенствование говорит о высоком значении, придаваемом ему ромеями, и о непрерывном естественном отборе в области судостроения.

Отбор этот было из чего производить. Средиземное, Мраморное и Черное моря все еще бороздили десятки типов судов, доставшихся Средневековью от античных времен. Иные явно уже исчерпали себя, другие оказались не у дел вследствие изменившихся обстоятельств и новой расстановки фигур на морских театрах. Наиболее жизнеспособными оказались, пожалуй, пиратский быстроходный парусно-весельный акатий, галльский плетеный челнок караб и ходкий кипрский керкур, чаще других упоминаемые византийскими и арабскими авторами. Из них только акатий и керкур могли служить военным целям. Это-то и подвигнуло властителей прибрежных государств и их корабелов выбирать из множества вариантов оптимальные, соответствующие духу времени, и приспосабливать их к пользованию новым оружием и к новым приемам боя.

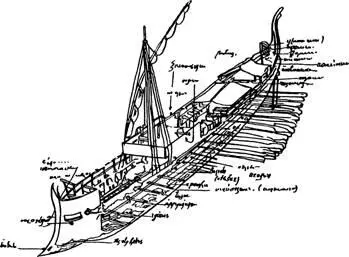

Дромон середины IX века. Рисунок в византийском кодексе.

Именно в превосходной по тем временам организации флота и крылась сила Византийской империи. Первенство флота над армией было закреплено в титуле высшего военачальника государства - великого дуки, часто именуемого летописцами великим дукой флота. Ему подчинялись великий друнгарий, или талассократор («владыка моря»), ведавший всеми морскими делами, и тагматарх, на чьем попечении находилась сухопутная армия. Флоту, как правило, отводилась и решающая роль в разного рода стычках, то и дело вспыхивавших на разных окраинах необъятной империи.

Начиная с V или VI века главной ударной силой византийского военного флота становится длинный высокобортный полнопалубный дромон («бегун») - прямой потомок античной пентеконтеры, но превышавший ее вдвое по числу гребцов: на дромоне их была сотня, причем каждым веслом управлял один человек. Первыми, по-видимому, оценили боевую мощь дромона остготы: в жизнеописании Тотилы содержится самое раннее его упоминание, чересчур краткое и туманное, чтобы судить о конкретных достоинствах этой плавучей крепости. Не больше ясности внес в описание дромона и император Лев Философ в IX веке, попытавшийся набросать его беглый портрет. Поэтому даже такой, казалось бы, очевидный для современника вопрос, располагались ли гребцы дромона (дромонарии) в один или два ряда, давно уже оброс аргументами в пользу и того и другого. В первом случае длина дромона могла бы достигать пятидесяти или шестидесяти метров, во втором - сорока или даже чуть меньше. При этом дромон сохранял бы свое водоизмещение (около сотни тонн), ширину (примерно четыре с половиной метра) и осадку (чуть больше метра), но численность экипажа могла быть значительно уменьшена (обычно она составляла двести тридцать человек, включая гребцов, и шестьдесят воинов). Вполне возможно, что два эти типа мирно сосуществовали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: