Сергей Соловьев - Император Всероссийский

- Название:Император Всероссийский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-106590-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Соловьев - Император Всероссийский краткое содержание

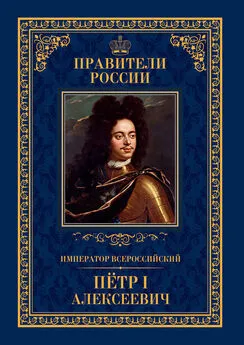

О сложной и противоречивой личности императора Петра Первого – одного из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившего направление развития России в XVIII веке, о его реформах, благодаря которым Россия стала великой державой, и их значении для страны, рассказывают русские историки С.М. Соловьев и С.Ф. Платонов.

Император Всероссийский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

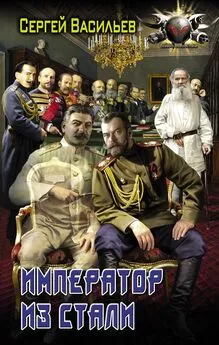

И.Н. Никитин . Петр I на смертном ложе. 1725 г.

Трудовая жизнь Петра и близкое знакомство с делом управления выработали в Петре одно ценнейшее качество, которое иначе нельзя назвать, как строгою честностью. Он любил правду и ненавидел ложь, обманы и лихоимство. На дело государственного управления смотрел он как на священный долг и нес свои обязанности чрезвычайно добросовестно. Себя он считал слугою государства и искренне писал о себе: «За мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею». И действительно, Петр не жалел себя, когда дела требовали напряжения сил и энергии. Идея государства как силы, которая в целях общего блага берет на себя руководство всеми видами человеческой деятельности и всецело подчиняет себе личность, эта идея господствовала в эпоху Петра, и Петр ее усвоил. Он отдавал себя служению государству и требовал того же от своих подданных. В его государстве не было ни привилегированных лиц, ни привилегированных групп, и все были уравнены в одинаковом равенстве бесправия пред государством. Поскольку Петр считал себя лицом, постольку он мыслил и себя слугой государства наравне со всеми; а поскольку он являлся монархом, он олицетворял в себе государственную власть и сознавал себя самодержцем, который никому на свете не был обязан отчетом. Не один раз в речах Петра звучало это различие его собственной роли как человека и монарха, и надобно сказать, что Петр – человек, при всех его слабостях, всегда предстает пред нами с чертами неподкупного и сурово-честного работника на пользу общую. И как носитель неограниченной власти, он сознавал, что ею должен пользоваться осмотрительно, и не раз благодарил тех, кто воздерживал его от увлечений и ошибок. «Знаю я, что я также погрешаю и часто бываю вспыльчив и тороплив (говорил Петр); но я никак за то не стану сердиться, когда находящиеся около меня будут мне напоминать о таковых часах, показывать мне мою торопливость и меня от оной удерживать».

Нередко бывая жертвой своего темперамента, в припадках вспыльчивости, гнева и раздражения, в приступах рано постигших его болезней, Петр хорошо понимал, как в сущности слаба его воля, как мала его власть над собой.

Это сознание выразил он в знаменательных словах перед кончиной: «Из меня познайте, какое бедное животное есть человек». Так, в конце концов, определил сам себя самый могучий человек своей эпохи.

Сноски

1

Перевод – трата, конец.

2

Внук – великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III.

3

Ограничимся этими двумя примерами: других подобных было немало.

4

Ниже будет указано, что в оценке военных действий наш гражданский историк спускается до легкой насмешки над стратегами начала XVIII века и в этом расходится со специалистами и русскими, и шведскими.

5

Пресбург стоял на островке на реке Яузе. По словам очевидца, это была «настоящая маленькая крепость, обнесенная с трех сторон деревянными стенами, а с четвертой, у входа, землею в виде вала, с настоящим подъемным мостом, и вся окруженная водой; четыре маленькие башни заменяют в ней бастионы, а в середине против входа сделаны еще большие ворота с башней наверху».

6

Один из современников определенно говорит, что Петр «помалу привел себя теми малыми полками в охранение от сестры или начал приходить в силу»; «а из стрелецких полков возлюбил Сухарева полк и всякое им награждение давал и к себе привлек или, сказать, верными учинил».

7

Это слова Берхгольца, присутствовавшего в 1724 году, при торжественном сожжении этого дома самим Петром во время большого маскарада. В «Записках Юста Юля» (1710) этот дом характеризуется как «небольшое, неказистое, плохое подворье, построенное исключительно из леса и напоминающее священнический двор в Норвегии».

8

Так, в первое его посещение Дрездена, в 1697 году, Петр, слушая за парадным обедом оркестр, так воодушевился, что «сам взял барабан и в присутствии дам стал бить с таким совершенством, что превзошел далеко барабанщиков». То же бывало и в позднейшие годы.

9

Первым «патриархом» был Матвей Филимонович Нарышкин, «муж глупый, старый и пьяный», по словам Куракина. Он умер в 1692 году, и после него «патриархом» стал учитель Петра Никита Зотов с титулом «всешутейший отец Иоаникит Пресбургский, Кокуйский и Всеяузский патриарх». Таковым Зотов оставался до самой своей смерти в 1717 году.

10

Берхгольц видел «обитель» в самом конце жизни Петра, в 1724 году, и говорит, что она состояла из большего числа разного звания людей, которые, приехав за царем в гости, заняли три стола о двадцати или двадцати четырех приборах каждый. За одним из столов поместились одни простолюдины, которые разными кривляниями и забавными выходками стараются развеселить Петра, когда он не в духе; бывший среди них, во время обеда у герцога Голштинского, один простой матрос становился на голову и принимал удивительные позы.

11

Если считать период мобилизации, то дело растянулось месяца на два. Не особенно любезно со стороны Петра было назвать предводителя обреченной на поражение стороны «королем Польским»; быть может, Петр пользовался тем, что слово «польский» имело два смысла – от страны Польши и от «поля» (степи).

12

Он тому же учил и других. Так, в 1705 году он писал Б.П. Шереметеву, разбитому шведами: «Не извольте о бывшем несчастии печальны быть (понеже всегдашняя удача много людей ввела в пагубу), но забывать и паче людей ободривать».

13

Позднее, в 1700 году, пред самым началом войны со Швецией Петр издевался над недальновидным Книперкроном и лживо уверял его в своем миролюбии и приязни к Швеции.

14

Петр писал «Шлютельбурх».

Любопытно, что начальнику этого авангарда Апраксину Петр категорически запрещал разорять Ингрию: «Словесно вам говорено и в статьях положено, чтоб не трогать». Допуская разорение Лифляндии, царь Ингрию хотел сберечь для себя. Также пред вероятным взятием Риги, в 1709 году, он стал запрещать разорять и Лифляндию: «что разорят, то все приходится впредь нам же исправлять».

15

Этот путь в XVII веке определялся так: «старою прямою дорогою от Орешка Ладожским озером… и Сясью и Тихвиной реками приезжают на Тихвину, а с Тихвины ездят к Москве и по городам»; «та дорога из-за рубежа к Москве старинная, прямая, а не объезжая: от Ладожского озера до Москвы 550 верст, а через Новгород до Москвы 760 верст». Но и Новгород по Волхову пользовался той же дорогой из-за рубежа; и для него Нева имела значение.

16

Интервал:

Закладка: