Алексей Лобин - Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г.

- Название:Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фонд «Русские Витязи»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9906036-7-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лобин - Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г. краткое содержание

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант 15-21-01003 а(м)

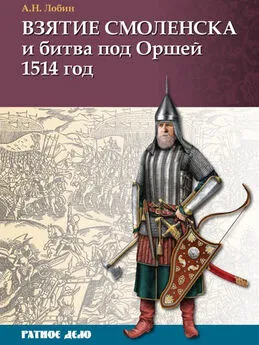

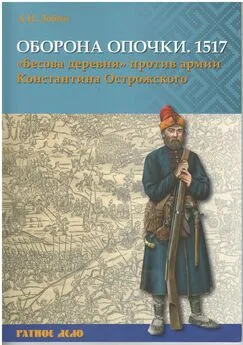

На обложке: Сходный воевода поместной рати Государя всеа Руси великого князя Ивана III Васильевича (1462–1505). Рисунок Ю. Юрова

Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

[7] Sach М. Hochmeister und Großfürst. P. 128–129.. Письма с расплывшимися чернилами были выловлены из воды и доставлены в Краков. Сигизмунду Казимировичу стало очевидно, что в ближайшем будущем зреет опасная антиягеллонская коалиция.

Пока саксонец ездил из Кенигсберга в Москву и обратно, умер гроссмейстер Тевтонского ордена Св. Марии Фридрих. Орденским капитулом новым главой был избран 20-летний бранденбургский маркграф Альбрехт Гогенцоллерн, родственник польского короля. У Сигизмунда появилась надежда, что в отличие от прежнего гроссмейстера его племянник не будет занимать столь ярко выраженную антипольскую позицию. Но вскоре король понял, что ошибался.

Помимо дипломатической миссии, хитрому саксонцу X. Шляйницу, несмотря на противодействие польских дипломатов, удалось также завербовать несколько рот немецких наемников, отряды которых через Ливонию двигались в Россию в надежде послужить великому князю. За ними же поехали и военные инженеры из Империи с поручением оказать техническую помощь «московитам».

Ягеллонский двор внимательно отслеживал все процессы, направленные на сближение Ордена, Империи и России. 18 мая 1511 г. королем были посланы по приграничным городам инструкции, в которых говорилось о деятельности Христофора Шляйница, «слуги князя Михаила Глинского», который ездил в Орден договариваться о военном союзе с Россией [8] Sigismundus, Rex — Jo. Golawinski et Jacobo Rosnowski // Acta Tomiciana (далее — AT). Posnaniae, 1855. T. I. № CCXXXIV. P. 188–189.

. Польский хронист Мацей Стрыйковский упоминает одного ротмистра, родом из краковских мещан, по имени Лада Чех, который прельстился деньгами князя Глинского, поспешил на службу к «московитам», но на границе был схвачен и обезглавлен в Кракове [9] Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. T. 2. Wyd. nowe. Warszawa, 1846. P. 373.

.

Для укрепления династических связей в декабре 1511 г. великий князь Литовский принял решение на заключение брака с Варварой Запольяи, дочерью венгерского магната Яна Запольяи. Свадьба была сыграна через два месяца, тем самым Сигизмунд «сделался покровителем антигабсбургской коалиции в Венгрии» [10] Зимин A. A. Россия на пороге Нового времени. М., 1972. С. 147.

.

Великий князь Литовский планировал на великом вальном сейме [11] Великий вальный сейм — сословно-представительный орган Великого княжества Литовского.

в Вильно 1512 г. рассмотреть проект совместной обороны Польши и Литвы против общих врагов на основании договора 1501 г. [12] С Кревской унии 1385 г. ВКЛ и Королевство Польское находились в династическом союзе — у них был единый король из династии Ягеллонов. До Люблинской унии 1569 г. неоднократно рассматривался вопрос слияния государств в единое государство. В 1501 г. к совместному Городненскому сейму были выработаны прелиминарные статьи договора, согласно которым оба государства будут неразлучны «в счастии и несчастии; будут иметь одну монету, но отдельные суды и должности». Но условия договора были выполнены лишь отчасти ( Любавский М. К. Очерк истории Русско-Литовского государства до Люблинской унии включительно. М., 1915. С. 195–196).

Послание от сенаторов Польши с предложениями об унии доставили на сейм воевода Подольский Оттон Ходецкий и каштелян и староста Бельзский Георгий Крупский [13] Responsum Consiliariorum R. Polonie datum Lithuanorum // AT. T. II. № XXXVI. P. 45–48.

. С литовской стороны посольство Ивана Сапеги доставило коронной раде предложения лишь об общем оборонительном союзе, которые не могли устроить польскую сторону. Единственное, в чем не было разногласий, это в решимости оказывать друг другу военную помощь. В случае начала боевых действий с «московитами» поляки не возражали против посылки добровольцев и набора в Польше наемников.

В 1512 г. существенно изменились отношения с Крымом. После того как в битве под Вишневцем 28 апреля 1512 г. князь К. И. Острожский разбил крымское войско, с крымским ханом Менгли-Гиреем начались переговоры о совместных действиях против Василия III. Хан в знак желания заключить мир прислал в качестве заложника своего внука Джелаль-аль-дина. Договор был заключен. По его условиям, Великое княжество Литовское и Корона обязаны были ежегодно выплачивать «упоминки» (дары) Крыму в размере 15 000 злотых [14] Pułaski K. Stosunki z Mendli-Girejem chanem Tatarów Perekopskich (1469–1515): akta i listy. Warszawa, 1881; P. 178, 180; Любавский М. К. Литовско-Русский сейм. C. 195.

. Крымские татары под предводительством «царевичей» в мае 1512 г. направились опустошать белевские и Одоевские уезды России.

В ожидании войны с «московитами» прошли 1511 и 1512 гг. В приграничных крепостях Великого княжества Литовского (Смоленск, Витебск, Полоцк, Мстиславль) гарнизоны были усилены наемниками, бремя содержания которых лежало на городе или повете. Чрезвычайный военный налог — «серебщина» — собирался уже в условиях начавшейся войны и, таким образом, мог быть использован только после того, как противник навязывал свою инициативу. Время — важный фактор в условиях маневренной войны, но при той системе сбора средств на войну и мобилизации Литва не могла быстро и эффективно противодействовать вторжениям.

Итак, 1509–1512 гг. прошли в пограничных спорах. Вооруженные люди с той и другой стороны нападали на порубежные села, захватывали скот, секли крестьян и уходили на свою территорию. И все же эти споры не могли стать поводом для нового широкомасштабного конфликта. Серьезно обострили русско-литовские отношения известия о подстрекании Сигизмундом крымских татар напасть на южные рубежи России — уже в мае 1512 г. татарские набеги опустошили уезды за р. Окой. Одновременно с этим из Литвы были получены сведения о заключении под стражу литовскими властями сестры государя, великой княгини Елены, которую заподозрили в том, что она хотела убежать со своею казной в Москву. В том, что казна Елены была отправлена в ее же имение Браславль, дворецкий В. Клочко усмотрел признаки подготовки побега, после чего виленский и трокский воеводы М. Радзивилл и Г. Остикович арестовали сестру московского государя. Арест происходил в церкви, воеводы особо не церемонились: княгиню схватили за рукава и силой выволокли на улицу. Этими действиями был попран закон о неприкосновенности в храме («безчестье учинили»). Сложно сказать, пыталась ли великая княгиня действительно выехать в Браславль или все же бежать в Москву под защиту брата. Решение Елены выехать в имение может объясняться желанием найти защиту в стенах своего замка. Королева писала ранее, что «Жигимонт король ее не во чти и не в береженье держит, да и сила от короля и от панов рад чинитца великая: и городы и волости выпустошили» [15] 1505–1514. Дипломатические сношения великого князя Василия Ивановича… // СИРИО. Т. 35. № 84. С. 490.

.

Интервал:

Закладка:

![Алексей Лобин - Артиллерия Ивана Грозного [litres]](/books/1073900/aleksej-lobin-artilleriya-ivana-groznogo-litres.webp)