Вадим Каргалов - Народ-богатырь

- Название:Народ-богатырь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Каргалов - Народ-богатырь краткое содержание

Автор описывает многочисленные битвы и сражения, убедительно показывает, как в многолетной борьбе выковывалась идея политического и военного единства Руси.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, прежде всего на молодежь.

Народ-богатырь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Неожиданное нападение было особенно опасно для русского войска потому, что на Сити не было крупных населенных пунктов и дружины пришлось разместить по отдельным деревням, так что для того, чтобы собрать их вместе, требовалось много времени. А времени-то как раз было в обрез. Как только, по словам летописца, «начал князь полки ставить около себя», тотчас же «внезапно татары приспели, князь же не успел ничего».

Русское войско все же мужественно встретило натиск Бурундая. Началась «сеча злая», в которой пали многие русские ратники. Но немало полегло и монголо-татар, прежде чем великокняжеские полки, задавленные вражеской конной массой, стали отступать. Монгольская конница преследовала их до устья Сити. В битве погиб и великий князь владимирский Юрий Всеволодович. Это случилось 4 марта 1238 г.

Несмотря на поражение русского войска, сражение на Сити занимает важное место в героической борьбе Руси против нашествия Батыя. Монголо-татары понесли значительный урон. Но не только в этом значение битвы на Сити. Батыю пришлось выделить и послать далеко на север, в сторону от основных центров Руси, большие силы. В результате войско завоевателен, двигавшееся на северо-запад, к Твери и Торжку, к новгородским рубежам, было ослаблено. Может быть, именно это обстоятельство было причиной того, что отряды Батыя, осаждавшие Торжок, надолго задержались у стен этого небольшого города. Время для наступления на Новгород Великий и на другие города Северо-Западной Руси было упущено.

Древний город Торжок, крепость на южных рубежах Новгородской земли, запирал кратчайший путь из Низовской земли (так называли новгородцы Владимиро-Суздальскую Русь) к «Господину Великому Новгороду» по реке Тверце. Выдержавший за свою историю множество осад и приступов, Торжок имел сильные укрепления. Высота земляного вала, окружавшего город, достигала 13 м. С трех сторон крепость прикрывала река Тверца, а с четвертой — глубокий ров, превращавший город в настоящий остров. Правда, в зимнее время это важное преимущество утрачивалось, но все-таки Торжок был серьезным препятствием для завоевателей. Под его стенами решалась судьба Новгорода. Приближалась весна, оттепели и распутица должны были вскоре надежно преградить монголо-татарам дорогу на север. И как ни торопился Батый с походом на Новгород, а под Торжком ему пришлось основательно задержаться.

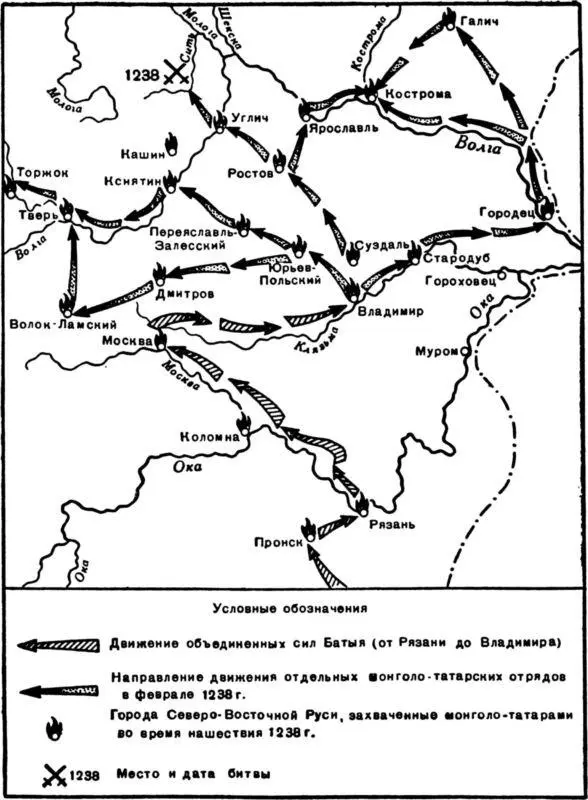

Монголо-татарские походы в феврале 1238 г.

Монголо-татарские рати «оступили Торжок» 22 февраля 1238 г.

Сюда сошлись отряды Батыя, громившие до этого Переяславль-Залесский, Кснятин, Юрьев, Дмитров, Волок-Ламский, Тверь. Однако взять с ходу этот небольшой городок им не удалось. Защитники Торжка отбили первые приступы монголо-татар.

Вся тяжесть борьбы против сильного и опасного врага легла на плечи посадского населения: в городе тогда не оказалось ни князя, ни княжеской дружины. Летописи сохранили до наших дней имена горожан, руководивших героической обороной Торжка: Иванко, «посадник Новоторжский», Яким Влункович, Глеб Борисович, Михайло Моисеевич. Все они погибли в неравной борьбе.

Встретив отпор, Батый вынужден был перейти к планомерной осаде. Монголо-татары «отынили тыном» весь город, подвезли метательные орудия. К Торжку стягивались другие отряды завоевателей, грабившие села и деревни по Верхней Волге. Две недели отбивался Торжок. Две недели, сменяя друг друга, подступали к его деревянным стенам толпы врагов, и «били пороки две недели». Пробираясь через плотное кольцо осаждавших город врагов, спешили гонцы с просьбой о помощи в Новгород, где имелось многочисленное войско, уже успевшее приготовиться к войне. Однако новгородские бояре предпочитали отсиживаться за лесными чащобами, надеясь на близкую распутицу. Героические защитники Торжка были предоставлены самим себе.

После двухнедельной осады «изнемогли люди в граде». Некому было защищать стены, пробитые пороками. 5 марта враг ворвался в Торжок. Страшной была месть завоевателей: они не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков и «посекли всех». Немногие оставшиеся в живых защитники Торжка пробивались на север, по направлению к Новгороду. А за ними, заканчивает летописец рассказ об обороне Торжка, «гнались безбожные татары Селигерским путем до Игнача-креста и все секли людей, как траву, и только не дошли 100 верст до Новгорода».

Это был крайний рубеж продвижения завоевателей на север. От Игнача-креста монголо-татарский отряд повернул обратно. Это вполне объяснимо и вызвано не чудом, как утверждал церковный летописец: сравнительно небольшому конному войску, выделенному Батыем для преследования, было явно не под силу штурмовать многолюдный и хорошо укрепленный Новгород. Эту задачу могли выполнить только объединенные силы завоевателей, а поблизости от новгородских рубежей их в начале марта не было. Приближалась весна с оттепелями и распутицей. И от похода на Новгород хану Батыю пришлось отказаться.

Вскоре после битвы на Сити монголо-татарские ханы и полководцы собрались на совет. Предстояло решить вопрос: куда дальше идти их войску? Новгород, надежно прикрытый лесами и болотами, весной непроходимыми, был пока недосягаем. Другие северные города, немногочисленные и расположенные вдали от удобных дорог, не сулили богатой добычи. Монголо-татарское войско устало, ослабло в непрерывных битвах, осадах и стычках. Военный совет принял решение об отступлении на юг. Однако, уходя в степи, завоеватели еще раз подвергли страшному опустошению страну, сопротивление которой было ослаблено разрушением укрепленных городов и гибелью войска. Как сообщил персидский историк Рашид-ад-Дин, монголо-татары решили «идти туменами облавой и всякий город, крепость и область, которые встретятся на пути, брать и разорять».

В конце марта или в начале апреля 1238 г. монголо-татарская облава двинулась от Верхней Волги на юг. Если в феврале завоеватели прошли по Северо-Восточной Руси несколькими большими ратями по речным и торговым путям, разрушая города, то теперь они двинулись широким фронтом мелких отрядов. Основной удар был направлен в этот раз на сельские местности, на беззащитные села и деревни. Из края в край, от Костромы до Торжка, поднялось дымное зарево, медленно сдвигаясь на юг за монгольской облавой. Стонала земля под ударами сотен тысяч конских копыт. Следом за вражеским войском под конвоем конных воинов шли многотысячные толпы пленных, тянулись бесконечные обозы с награбленным добром. Такого страшного погрома еще не знала Русская земля!

Но не сложили оружия русские люди. Смерды подстерегали монголо-татарские разъезды, нападали на обозы, вырубали сторожевые заставы захватчиков тяжелыми крестьянскими топорами. Таяло войско Батыя. Еще грознее и неприветливее казались степнякам хмурые мартовские леса. Монгольские воеводы торопились увести свои поредевшие тумены в степи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: