Александр Краснов - Возможен ли вечный двигатель?

- Название:Возможен ли вечный двигатель?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гостехиздат

- Год:1956

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Краснов - Возможен ли вечный двигатель? краткое содержание

Возможен ли вечный двигатель? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

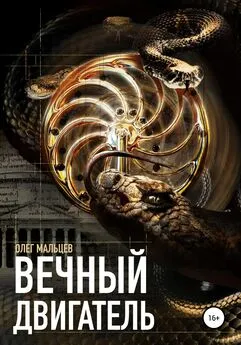

Рис. 15. Вечный двигатель со складывающимися поплавками (XIX век).

В сосуде, наполненном жидкостью, находится бесконечная цепь со складывающимися поплавками. С левой стороны поплавки в сжатом состоянии, а с правой, находясь в воде, наполняются воздухом. Поплавки в правой части, стремясь всплыть, будут вращать колесо вечно. Так полагал изобретатель. Но он не указал, как наполнять под водой поплавки воздухом. К тому же для этого требуется преодолеть давление воды и трение в деталях механизма раскрывающихся поплавков, на что необходима значительно большая работа, чем та, которая получается от их всплывания.

Таким образом, и этого изобретателя вечного двигателя постигла неудача.

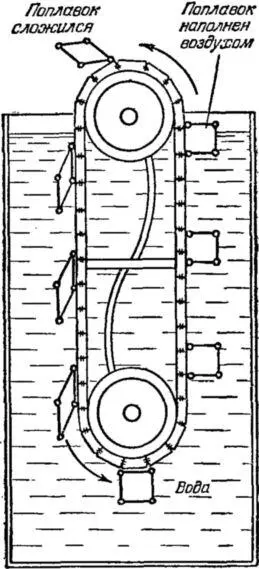

Ещё с времён Герона Александрийского (около I века до нашей эры) для переливания жидкостей самотёком из верхнего сосуда в нижний часто применялся так называемый сифон (рис. 16).

Рис. 16. Сифон.

Действие его основано на разности уровней жидкости в этих сосудах. Чем больше эта разница Н , тем сильнее напор жидкости, а следовательно, и больше скорость перетекания жидкости из верхнего сосуда в нижний. Однако по законам гидравлики верхняя точка сифонной трубы должна располагаться при этом над уровнем жидкости в верхнем сосуде на определённой высоте. В противном случае струя жидкости в сифонной трубе обрывается. Например, для переливания воды при нормальном атмосферном давлении и температуре 15 °C предельная высота верхней точки сифонной трубы над уровнем жидкости в верхнем сосуде не может быть более 10 метров.

Две тысячи лет тому назад, и много позже, принцип действия сифона представляли чрезвычайно смутно. Поэтому иногда возникало множество самых абсурдных предложений практического использования его.

Современник Галилея, итальянец Порта, например, предлагал подавать сифоном воду в случае необходимости через горы. Понятно, это неосуществимо, так как верхняя точка сифонной трубы была бы в этом случае расположена над уровнем жидкости больше чем на 10 метров.

Использовали сифон и в изобретениях вечного двигателя.

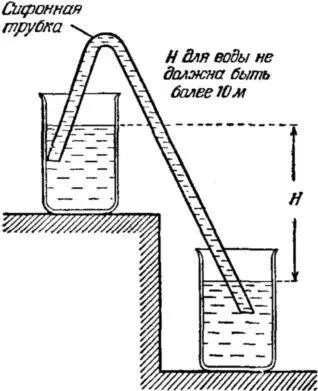

Городской архитектор г. Падуи (Италия), Витторио Зонка, предложил невозможное — использовать сифон для перемещения воды из водоёма в него же, используя поток её для вращения турбины с жёрновом на валу. Чтобы возместить отсутствие разности высот между уровнями жидкости у входного и выходного отверстий сифонной трубы, он предлагал выходную часть её сделать большего диаметра (рис. 17).

Рис. 17. Сифонный вечный двигатель Витторио Зонка (XVI век).

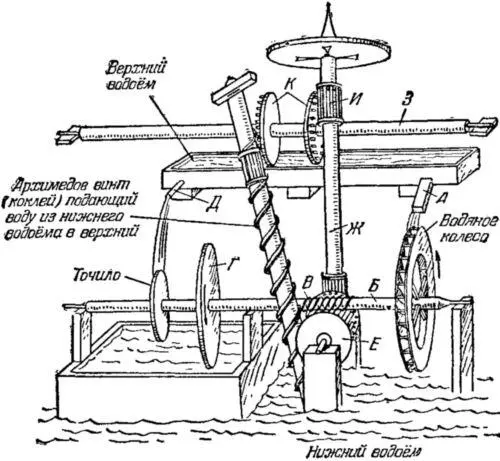

В XVII веке инженер и архитектор Г. Анрей Бёклер издал своё сочинение, в котором представил проект вечного двигателя для точки ножей под громким названием «Искусство верчения и кручения с двойной передачей». Такой «двигатель», между прочим, был известен задолго до Г. А. Бёклера. В 1575 году его предлагал итальянский механик Страада-Старший.

Конструкция вечного двигателя, предложенная Страадой-Старшим и А. Бёклером, представлена на рисунке 18 и состоит из следующих основных деталей: верхнего и нижнего водоёмов; рабочего вала Б с наглухо насаженным на него точилом; маховика Г ; червячной шестерни В ; водяного колеса; коронной шестерни Е , приводимой во вращение червячной шестернёй В , промежуточного вала Ж с маховиком и шестернёй И ; двух шестерён К , наглухо насаженных на вал З . Левая шестерня входит в зацепление с шестернёй на валу архимедова винта, предназначенного поднимать воду из нижнего водоёма в верхний.

Рис. 18. «Искусство верчения и кручения с двойной передачей», вечный двигатель для точки ножей (XVI–XVII век).

По предположению изобретателей, их машина должна действовать следующим образом. Вода из верхнего водоёма вытекает по двум трубам А и Д . Из трубы Д она падает на точило, а из трубы А падает на водяное колесо и стекает в нижний водоём.

Под силой падающей из трубы А воды водяное колесо вращается и приводит в движение вал с находящимися на нём точилом, маховиком и червячной шестерней В , которая приводит во вращение коронную шестерню Е , валы Ж и 3 и через шестерню К архимедов винт.

Архимедов винт подаёт воду из нижнего водоёма в верхний.

Несмотря на сложность и кажущуюся надёжность этого вечного двигателя, он оказался не способным совершать работу. Причины этого станут ясны, если вспомнить вечный двигатель, изображённый на рисунке 9, в котором вместо воды применены шарики. Но сущность действия, вернее бездействия, одинакова.

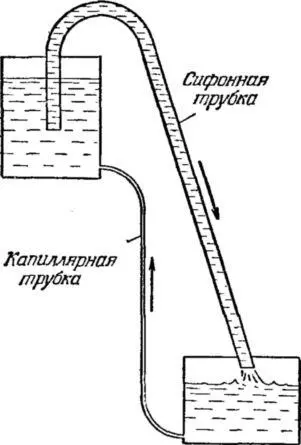

«Усовершенствованием» сифонного вечного двигателя можно считать сифонно-капиллярный вечный двигатель (рис. 19), предложенный Синклером в XVIII веке.

Рис. 19. Сифонно-капиллярный вечный двигатель (XVIII век).

Изобретатель предполагал, что вода из верхнего сосуда, перелившись по сифону в нижний, будет возвращаться в верхний по другим трубкам очень малого диаметра, так называемым капиллярным трубкам. Однако ожидаемого передвижения воды по ним не происходило. Почему так получалось, мы разберём, ознакомившись ещё с одним жидкостным, также оказавшимся бездействующим, вечным двигателем (рис. 20).

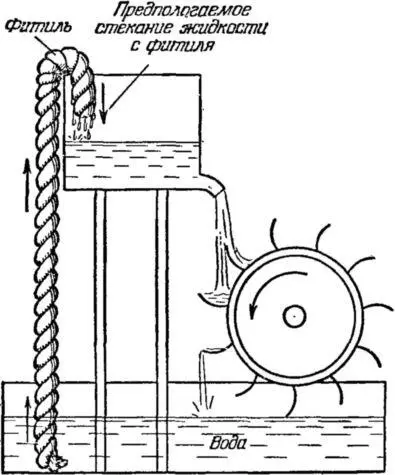

Рис. 20. Капиллярно-фитильный вечный двигатель (XIX век).

По предположению изобретателя вода или масло из нижнего сосуда будет подниматься вверх по обыкновенному фитилю и стекать в верхний сосуд. Отсюда жидкость, попав на колесо, приведёт его в движение. А затем из нижнего сосуда она беспрерывно поднимается по фитилю вверх. Однако двигатель не работал.

Какие же физические явления пытались использовать изобретатели, создавая последние два вечных двигателя?

Всем нам достаточно хорошо известна керосиновая лампа. В ней керосин действительно, вопреки силе тяжести, поднимается из резервуара на 10–15 см вверх по фитилю. Почему же не работали только что описанные вечные двигатели?

Чтобы понять причины этого, возьмём сосуд с водой и на её поверхность осторожно уложим стальную иглу или проволочную спираль, смазанные жиром. Оказывается, что игла и спираль не потонут. Они будут плавать на поверхности. Внимательно всмотревшись, мы обнаружим, что поверхность воды под иглой или спиралью изогнулась словно резина под тяжёлым грузом. Следовательно, в поверхностном слое жидкости действуют какие-то силы, поддерживающие свободную поверхность в напряженном состоянии, подобно растянутой тонкой плёнке из резины. Что это именно так, можно убедиться, проделав следующий опыт. Возьмём проволочное кольцо, затянутое мыльной плёнкой, и положим на неё петлю из нити. Петля останется лежать в том случайном положении, в каком оказалась в момент укладывания (рис. 21, слева). Разрушим внутри нитяной петли плёнку, прикоснувшись к ней разогретой иглой. Петля немедленно растягивается в круг (рис. 21, справа).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: