Вадим Гребенников - Криптология и секретная связь. Сделано в СССР

- Название:Криптология и секретная связь. Сделано в СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906979-79-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Гребенников - Криптология и секретная связь. Сделано в СССР краткое содержание

В книге подробно рассказано об истории зарождения и эволюции криптологии и специальной («закрытой») связи в Советском Союзе и современной России. Герои и предатели в этих сферах. История разработки и создания шифраторов и другого специального оборудования для защиты от «прослушки» различных видов связи. Как советская разведка охотилась за шифрами и кодами врага и каких успехов достигла.

Криптология и секретная связь. Сделано в СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Шифровальщику было известно, что на шпионском жаргоне «багаж» означал почту, «департамент» — консульство, «планировщик» — кадровый работник. Далее по списку кодовых обозначений можно было выяснить, что «Спарта» — это СССР, «Судания» — Австралия, «новаторы» — секретные агенты. Дешифровав приложенный к фотопленке шифротекст, шифровальщик узнавал, что в этих фотописьмах «№ 42» — Казанова, «№ 43» — последнее завещание, «№ 44» — родственники, «№ 45» — засылка, «№ 46» — в качестве.

Таким образом, после дешифровки и соответствующего перевода параграф выглядел приблизительно так: «Просим вас в следующий раз сообщить всю известную вам информацию о Казановой, которая фигурирует в папках консульства в связи с ее завещанием и родственниками в СССР. В зависимости от наличия всех подробностей о Казановой и ее родственниках в СССР мы будем рассматривать вопрос о засылке в Австралию одного из наших кадровых работников в качестве секретного агента под видом родственника Казановой».

Применение подобной гибридной шифросистемы вместо полного шифрования было обусловлено соображениями удобства. Шифрование всего сообщения отнимало слишком много сил и требовало значительных временных затрат, поскольку шифровальщик осуществлял его вручную.

Донесение, предназначенное для отправки в Москву, посольский шифровальщик сначала превращал в последовательность четырехзначных цифр с использованием так называемой кодовой книги. Кодовая книга являлась разновидностью словаря, в котором каждой букве, слогу, слову или даже целой фразе соответствовали числа. Такие же числа были зарезервированы и для знаков пунктуации, и для цифр. Если слово или фраза в кодовой книге отсутствовали, то они, как правило, разбивались на слоги или буквы, которые, в свою очередь, заменялись числами согласно кодовой книге. Для имен и географических названий, которые в донесении должны были быть написаны с использованием латинского алфавита, была предусмотрена отдельная кодовая книга, называемая «таблицей произношения».

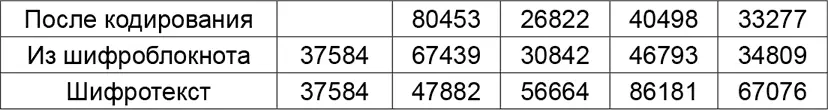

Например, следовало зашифровать сообщение такого содержания: «„Гном“ передал отчет об истребителе». Шифровальщик превращал пять слов текста телеграммы с помощью кодовой книги в последовательность пяти четырехзначных групп: 8045 3268 2240 4983 3277. Потом он превращал четырехзначные группы в пятизначные: 80453 26822 40498 33277.

А после этого брал в руки одноразовый шифроблокнот. Одноразовым он назывался потому, что для шифрования донесения его можно было использовать только один раз. Каждая страница шифроблокнота содержала 60 пятизначных цифр. Шифровальщик выбирал первую пятизначную группу, расположенную в левом верхнем углу страницы шифроблокнота (37584), и записывал ее как первую группу шифровки. Эта группа, которая звалась индикатором (маркантом), должна была помочь его коллеге в Москве, занимавшемуся дешифровкой донесений из Вашингтона с помощью такого же шифроблокнота, определить, какую именно страницу этого шифроблокнота следовало использовать.

Далее шифровальщик выписывал следующие за индикатором пятизначные группы из шифроблокнота под группами, которые у него получились после кодирования телеграммы с помощью кодовой книги. Он складывал все пары чисел между собой слева направо, при этом если в результате сложения у него выходило число больше девяти, то единица, обозначавшая десяток, отбрасывалась (например, 6 + 8 = 4). В результате шифровальщик получал новую последовательность пятизначных групп, которые он записывал сразу вслед за индикатором:

На завершающем этапе пятизначные цифровые группы превращались в пятизначные буквенные группы с использованием следующей таблицы:

В большинстве советских дипломатических шифросистем периода Второй мировой войны в качестве индикатора использовался номер страницы задействованного шифроблокнота (обычно в нем было от 35 до 50 страниц). Советская разведка придерживалась этого правила вплоть до 1 мая 1944 года, после чего вместо номера страницы стала использовать пятизначную цифровую группу, с которой начиналась страница шифроблокнота.

Превращение цифр в буквы служило, скорее всего, для того, чтобы сократить расходы на передачу шифровки в виде телеграфного сообщения. Одно время передавать по телеграфу буквы было более дешево, чем цифры. И хотя в 1940-е годы с точки зрения оплаты было уже не важно, из букв или цифр состояло телеграфное сообщение, русские телеграммы, как и раньше, отправлялись в буквенном виде.

В результате получалась такая шифровка: ZWRAT TWAAU REEET AEIAI EW0WE.

Кроме того, в конце шифровки необходимо было указать пятизначную группу, которая шла в шифроблокноте за группой, использованной шифровальщиком последней (57760 или RWWEO), а также еще пять цифр, первые три из которых обозначали порядковый номер шифровки (241), а последние два числа — дата составления (15).

Окончательный вид шифровки: ZWRAT TWAAU REEET AEIAI EW0WE RWWEO 24115.

Дешифровка в Москве происходила в обратном порядке.

В действительности процесс кодирования и шифрования донесения, а также превращения полученной цифровой последовательности в буквенную, не был дискретным. Это была разовая операция, поскольку шифровальщику не разрешалось переписывать как открытый текст донесения, так и пятизначные группы из шифроблокнота, используемые для шифрования. Таким образом, это исключало их случайное попадание в текст шифровки с последующей передачей в составе телеграфного сообщения. Наибольшая сложность для шифровальщика была в отслеживании места, с которого в процессе шифрования следовало брать очередную пятизначную группу. Для этого шифровальщик просто вычеркивал группы в шифроблокноте по мере их использования для шифрования сообщения.

Применение одноразового шифроблокнота делало советскую шифросистему стойкой. Даже если бы американцы каким-либо способом раздобыли кодовую книгу и детально ознакомились с советской шифросистемой, все равно они бы мало продвинулись в ее раскрытии. Стойкость такой шифросистемы определяется, во-первых, случайностью (т. е. непредсказуемостью) последовательности знаков шифроблокнота, а во-вторых, уникальностью этой последовательности. Последнее значит, что каждая страница шифроблокнота используется для шифрования и дешифровки донесения только один раз. При строгом соблюдении этих условий «взломать» шифросистему, построенную на основе одноразового шифроблокнота, невозможно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вадим Гребенников - Американская криптология [История спецсвязи]](/books/1085050/vadim-grebennikov-amerikanskaya-kriptologiya-istori.webp)