Михаил Семиряга - Как мы управляли Германией

- Название:Как мы управляли Германией

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОССПЭН

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5-86004-032-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Семиряга - Как мы управляли Германией краткое содержание

Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

Как мы управляли Германией - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С образованием СВАГ в ее структуре было создано специальное Управление репатриации, которое совместно с армейскими органами по репатриации создавало на территории Восточной Германии все новые лагеря для приема репатриантов. Из-за наплыва огромных масс репатриантов и нехватки железнодорожных вагонов 23 июня 1945 года военный совет фронта принял решение физически здоровых граждан направлять пешком через Польшу до границы Советского Союза, что составляло 850–900 км. Однако после выхода нескольких колонн стала ясна невозможность решить проблему подобным путем. Поэтому с 3 июля 1945 года была организована перевозка репатриантов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Основополагающим документом, которым должны были руководствоваться все органы, ведавшие репатриацией советских граждан, стала упомянутая выше директива «О порядке приема, материального обеспечения и перевозки бывших военнопленных и советских граждан», утвержденная 31 января 1945 года начальником тыла Красной Армии генералом армии А.В. Хрулевым и заместителем Уполномоченного СНК СССР генерал-лейтенантом К.Д. Голубевым. В ней, в частности, предлагалось в сборно-пересыльных пунктах советским гражданам выдавать продовольствие по норме № 4, а в пути следования по норме № 3. После проверки освобожденных советских граждан направлять: а) бывших военнослужащих (рядовых и сержантов), не вызывающих подозрения, в армейские и фронтовые части. Служивших в германской армии власовцев, полицейских и других — в спецлагеря по указанию НКВД для дальнейшей проверки; б) весь офицерский состав Красной Армии направлять в спецлагеря НКВД немедленно после регистрации; в) лиц призывного возраста вне подозрения — во фронтовые запасные части тыла, непризывного возраста и женщин, — как правило, в места постоянного жительства, запретив въезд в Москву, Ленинград и Киев; г) жители пограничных областей следовали в места их постоянного жительства только после прохождения проверочно-фильтрационных пунктов НКВД в этих областях [248] Там же, порт.26, п.8, л.7

.

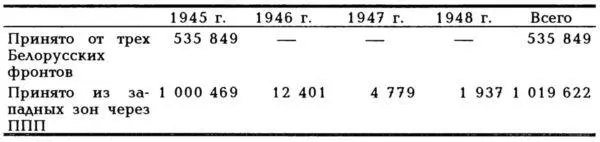

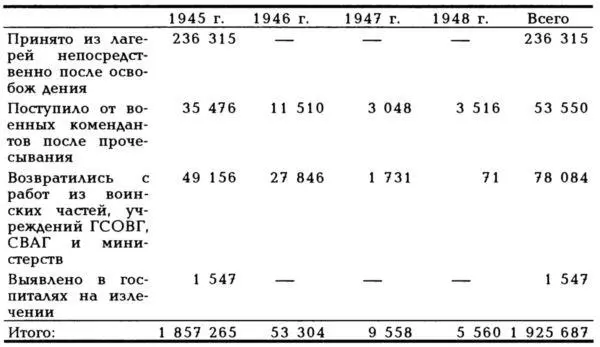

Общая картина поступления и движения советских репатриантов с 10 июля 1945 года по 30 июня 1948 представлена в следующей таблице [249] Там же, л.28–29

:

Из них бывшие офицеры Красной Армии составляли 64 324 человек, сержанты и рядовые — 551 416 человек.

По данным управления Уполномоченного СМ СССР по делам репатриации на октябрь 1945 года было учтено оставшихся в живых 2 016 480 освобожденных советских военнопленных. Теперь нам известно, что к 1991 году в СССР проживало около 800 тысяч бывших военнопленных, а также около 2 миллионов бывших «восточных рабочих» [250] Военно-исторический журнал. 1991 № 8, С.29

.

Длительное время не менее сложной оставалась проблема военнопленных из армий Объединенных наций. К концу войны таких военнопленных в Германии было обнаружено 1 795 827 человек. Затем к январю 1947 года это число возросло до 2 262 332 человек (по официальным данным) [251] АВП РФ, ф.0457«г», оп.1, порт.2, п.1, л.253

.

По вопросу способов и условий возвращения на родину союзных военнопленных Контрольный совет никакого совместного решения не принимал, поэтому власти каждой оккупирующей стороны решали эту проблему по-своему. Крупные контингенты союзных военнопленных пришлось репатриировать и органам СВАГ. После американской советская зона по количеству союзных военнопленных (более 650 400 человек) стояла на втором месте.

Важное экономическое и морально-политическое значение, а также сложный правовой характер имела проблема быстрейшей репатриации из союзных стран немецких военнопленных. За годы войны и вследствие капитуляции в странах антигитлеровской коалиции оказались миллионы немецких военнопленных. Что касается Советского Союза, то кроме плененных в предыдущие периоды войны с 1 по 8 мая 1945 года Красной Армией было взято в плен еще 634 950 человек, включая и 66 генералов вермахта [252] Гриф секретности снят. М., 1993. С.391

.

После подписания акта о капитуляции в Курляндии в плен сдались более 189 тысяч солдат и офицеров и 42 генерала, в районе устья Вислы, северо-восточнее Гдыни — около 75 тысяч немецких солдат и офицеров и 12 генералов. На севере Норвегии сложила оружие оперативная группа «Нарвик». На юго-западном участке советско-германского фронта немецко-фашистские войска отказались сложить оружие, и Дениц, по сути, согласился с такими решениями командующих групп армий «Центр» и «Австрия». В период с 9 по 17 мая 1945 года Красная Армия взяла в плен и приняла на основе акта о капитуляции 1 391 тысячу солдат и офицеров и 101 генерала. Всего же советскими войсками за период с 22 июня 1941 года по июнь 1945 было пленено или интернировано 2 661 232 немца, из них 2 389 560 человек были военнопленные и остальные 271 672 человека — интернированные. Из этого общего количества в лагерях на территории СССР впоследствии умерло 423 168 человек (356 687 военнопленных и 66 481 интернированных) [253] РГВА, ф.1, оп.01 е, д.35,46,70

.

Западные союзники в период капитуляции Германии захватили, по официальным данным, шесть млн. солдат и офицеров вражеских и бывших вражеских стран. Большинство из них были немцы.

В международной практике прошлого обмен основной массы военнопленных производился одновременно или чаще всего после мирного урегулирования, то есть после подписания мирного договора и прекращения состояния войны. Подобным образом союзные державы поступили с сателлитами Германии, полностью освободили их военнопленных после подписания в 1946 году в Париже с ними мирных договоров. По-иному складывалась ситуация вокруг самой Германии, подписание мирного договора с которой, как позже оказалось, на долгие годы затягивалось, а проблема ее военнопленных превращалась из военной в нравственно-политическую. Страны, воевавшие против Германии, на территории которых оказались немецкие военнопленные (СССР, Франция, Югославия и некоторые другие), не спешили их освобождать. На протяжении многих лет они использовались на восстановительных работах, что вызывало их недовольство и противоречило международному праву. Выход был найден в том, что союзники явочным порядком стали освобождать немецких военнопленных. Раньше всех эту акцию предприняли США, Канада и Великобритания, не нуждавшиеся остро в рабочей силе.

За ними последовали и другие союзные державы. Это касалось прежде всего раненых и больных и той категории вражеских солдат и офицеров, которые были пленены не в ходе боевых действий, а сдались на территории Германии в связи с подписанием акта о капитуляции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: