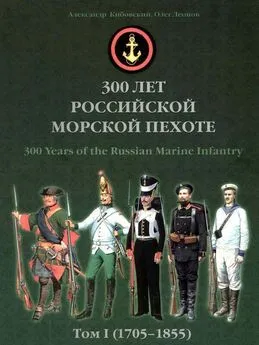

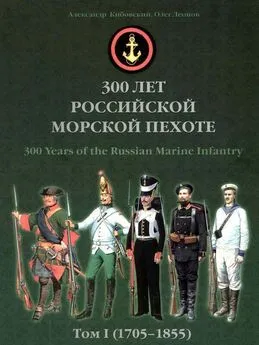

Александр Кибовский - 300 лет российской морской пехоте, том I, книга 3

- Название:300 лет российской морской пехоте, том I, книга 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фонд «Русские Витязи»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903389-09-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кибовский - 300 лет российской морской пехоте, том I, книга 3 краткое содержание

В соответствии с Планом основных мероприятий подготовки и проведения трехсотлетия морской пехоты, утвержденным Главнокомандующим ВМФ, на основе архивных документов и редких печатных источников коллектив авторов составил историческое описание развития и боевой службы морской пехоты. В первом томе юбилейного издания хронологически прослеживаются события от зарождения морской пехоты при Петре I и Азовского похода до эпохи Николая I и героической обороны Севастополя включительно. Отдельная глава посвящена частям-преемникам морских полков, история которых доведена до I мировой и Гражданской войн.

Большинство опубликованных в книге данных вводится в научный оборот впервые. Книга содержит более 400 иллюстраций — картины и рисунки лучших художников-баталистов, цветные репродукции, выполненные методом компьютерной графики, старинные фотографии, изображения предметов из музейных и частных коллекций, многие из которых также публикуются впервые. Книга снабжена научно-справочным аппаратом, в том числе именным указателем более чем на 1500 фамилий.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся военной историей, боевыми традициями русской армии и флота, а также всем, кто неравнодушен к ратному прошлому Отечества.

300 лет российской морской пехоте, том I, книга 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В это время на левом берегу Вислы обозначилась подготовка 9-й германской армии к наступлению на Варшаву и Ивангород, что угрожало правому флангу и тылу всего Юго-Западного фронта. В связи с этим главнокомандующий его армиями генерал Н.И. Иванов распорядился 10 сентября перебросить 4-ю армию в Ивангород. 3-й Кавказский корпус отошел от Сана к Люблину и по железной дороге 18 сентября переехал под Ивангород. Между тем 9-я армия фон Гинденбурга двинулась 15 сентября вперед и уже 26 сентября вышла к Ивангороду. Для активной обороны крепости русские войска 27 сентября переправились через Вислу и заняли плацдарм на левом берегу. В том числе Сальянский полк окопался у деревни Сташов. Расширяя плацдарм, Сальянцы 2 октября предприняли атаку через заболоченную местность по грудь в воде и взяли часть укрепленной немцами деревни Бржезница с костелом. В результате противнику пришлось отступить на всем участке 52-й пехотной дивизии. Контуженный в этом бою командир Сальянцев полковник В.В. Зайцев получил за храбрость орден Св. Георгия 4-й степени.

Следующие дни Сальянский полк отбивал у Бржезницы настойчивые атаки германской гвардии. Бой, получивший название Козеницкого сражения, отличался особым драматизмом. Протекавшая за спиной русских войск Висла делала их отступление невозможным. Солдатам приходилось сражаться с превосходящим противником под проливным дождем, в полузатопленных окопах. Поскольку после Галицийской битвы Сальянский полк не получил пополнения, то его численность стремительно сокращалась. К 4 октября за убылью офицеров командир 2-го батальона капитан В.Н. Мончинский принял также командование 3-м батальоном, а солдат 4-го батальона, полностью лишившегося офицеров, влили в другие роты. Тем не менее, до 8 октября Сальянцы стойко держались у Бржезницы.

Понеся большие потери, но так и не добившись успеха, 9-я германская армия ночью с 7 на 8 октября начала отход к Радому. Русские войска перешли в энергичное преследование. Но тут на смену немцев к Ивангороду подошла 1-я австро-венгерская армия графа фон Данкля. С 9 по 13 октября Сальянский полк вел упорные бои у деревни Бжустов. В конце концов, австрийцы были разгромлены и беспорядочно откатились к Радому. Правда, Сальянский полк после этой победы практически перестал существовать. За первые три месяца войны он потерял 13 офицеров убитыми и 56 ранеными. Из 4200 солдат осталось лишь около 500. В результате под Ивангородом Сальянцев свели в две роты, одной из которых командовал поручик А.В. Элькан — единственный уцелевший кадровый офицер, а в другую пришлось назначить штабс-капитана 208-го пехотного Лорийского полка. В дальнейшем вынужденное при командирование к Сальянскому полку офицеров из других частей стало обычным явлением [14] Марков Л.Л. Указ, соч.; Шварц А.В. Оборона Ивангорода в 1914–1915 гг. Из воспоминаний коменданта крепости. М., 1922.

.

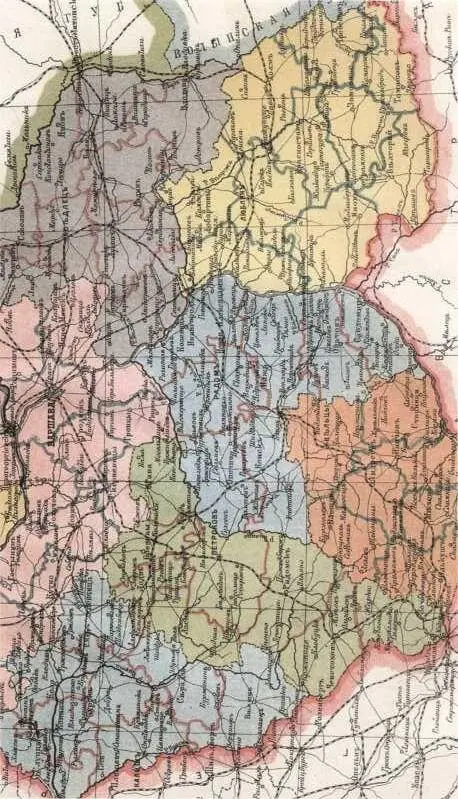

Карта Привислинского края. 1898 г. Фрагмент. (Музей-панорама «Бородинская битва»).

Несмотря на огромные потери, 3-й Кавказский корпус активно преследовал врага и 15 октября взял Радом. 19 и 20 октября Сальянский полк прорвал укрепленные позиции австрийцев возле деревни Домброво. 3-й Кавказский корпус занял Кельцы и, угрожая обходом левого фланга, вынудил армию Данкля оставить заранее подготовленные мощные рубежи и отступить к Кракову. Преследуя затем германские части, отходящие к Ченстохову, Сальянский полк 2 ноября вступил в тяжелые двухнедельные бои у деревни Котовице. Опираясь на свою сильную позицию, армейская группа фон Войрша при поддержке 1-й и 2-й австро-венгерских армий попыталась перейти в контрнаступление. До 17 ноября Сальянский полк под огнем тяжелой артиллерии мужественно отбивал у Котовице дневные и ночные атаки противника. Отразив все штурмы, 3-й Кавказский корпус сам двинулся вперед. 21 и 22 ноября Сальянский полк вел бои у деревни Паржневице, а 23 и 24 ноября — вышел к деревне Борово. Но это были уже последние раскаты Ченстохово-Краковского сражения. С 4 декабря Сальянский полк занял зимние позиции у деревень Микуловице, Вуйцен и Богуслов и защищал их до 4 февраля 1915 г.

26 января 1915 г. в Восточной Пруссии 10-я и 8-я германские армии перешли в наступление, разгромили 10-ю русскую армию, окружив и уничтожив к 8 февраля в Августовских лесах 20-й армейский корпус. Для исправления ситуации 3-й Кавказский корпус срочно перебросили из 4-й армии в состав развертывавшейся на На- реве новой 12-й армии. С 19 по 24 февраля Сальянский полк вел бои у деревни Моцарже, после чего прикрывал направление под крепостью Осовец. 24 марта 3-й Кавказский корпус из состава Северо-Западного фронта назначили на усиление Юго-Западного фронта. Расположившись под Самбором, корпус, имевший некомплект более 5000 штыков, находился во фронтовом резерве. 10 апреля совершавший поездку по фронту Николай II провел смотр корпуса у станции Хыров на берегу Днестра. Император обошел все полки, в том числе Сальянцев, и благодарил их за службу. « Вид полков великолепный», — отметил он в своем дневнике. К сожалению, уже через месяц в Сальянском полку осталось немного участников этого смотра.

16 апреля 1915 г. « в виду обнаруженного сбора сил противника у Горлице » 3-й Кавказский корпус двинули в Кросно, куда он пришел вечером 19 апреля. В тот же день в связи с прорывом 11-й германской армии на линии Горлице — Тарнов корпус передали в распоряжение командующего 3-й армией. Вечером 21 апреля 52-я пехотная дивизия подошла к деревне Шержины и приняла на себя отходящие остатки 61-й дивизии. Утром 22 апреля Сальянцы вступили в бой у деревни Липница. Следующие дни полк медленно отходил, сдерживая мощные атаки противника. 27 апреля у местечка Яворник немцы заняли высоту 386, прорвав стык двух полков. Тогда капитан А.П. Бобынин во главе батальона Сальянцев стремительной атакой отбросил врага и отбил несколько яростных контратак. За проявленную храбрость Бобынин получил Георгиевское оружие. 29 апреля под напором «фаланги Макензена» 3-й Кавказский корпус отошел за реку Сан. После недели тяжелых боев его полки сократились до батальонов.

Генерал-майор Владимир Александрович Ирман. Фотография 1905 г. (Из частной коллекции). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и похода в Китай в 1900 г. В 1904 г. командовал 4-й Восточно- Сибирской стрелковой артиллерийской бригадой и возглавлял оборону Западного фронта Порт-Артура. Дважды ранен. Заслужил репутацию «храбрейшего из храбрых». За отличия произведен в генерал- майоры, награжден орденами Св. Георгия 3-й и 4-й степени. Находясь в плену в Нагасаки, предпринял неудачную попытку побега. Но японцы из уважения к его храбрости оставили инцидент без последствий. В 1914–1917 гг. командир 3 — го Кавказского армейского корпуса. Награжден Георгиевским оружием, украшенным бриллиантами. Пользовался большим уважением среди солдат, переделавших его «немецкую» фамилию Ирман в Ирманов. «Маленького роста, коренастый, с седой бородой и в огромной папахе, с Георгием на шее и на груди, он производил впечатление лихого старого вояки, — вспоминал полковник А.И. Спиридович. — Таких солдаты любят». Из патриотических соображений принял в 1915 г. фамилию Ирманов. В 1918 г. вступил в Добровольческую армию. Командовал 1-й бригадой 1-й Кавказской казачьей дивизии, а во время решающих боев под Воронежем в октябре 1919 г. временно командовал 3-м Кубанским конным корпусом. С 1920 г. в эмиграции. Современники еще при жизни называли В.А. Ирманова «гордостью российской военной истории».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Баренберг - Голем. Том 2 (книга 3)[СИ]](/books/410714/aleksandr-barenberg-golem-tom-2-kniga-3-si.webp)