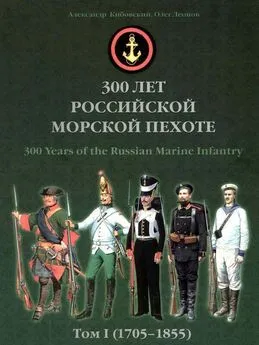

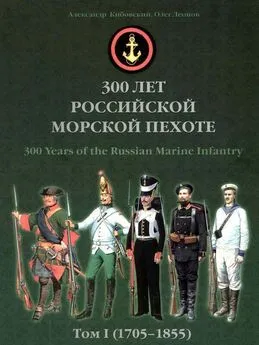

Александр Кибовский - 300 лет российской морской пехоте, том I, книга 3

- Название:300 лет российской морской пехоте, том I, книга 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фонд «Русские Витязи»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903389-09-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кибовский - 300 лет российской морской пехоте, том I, книга 3 краткое содержание

В соответствии с Планом основных мероприятий подготовки и проведения трехсотлетия морской пехоты, утвержденным Главнокомандующим ВМФ, на основе архивных документов и редких печатных источников коллектив авторов составил историческое описание развития и боевой службы морской пехоты. В первом томе юбилейного издания хронологически прослеживаются события от зарождения морской пехоты при Петре I и Азовского похода до эпохи Николая I и героической обороны Севастополя включительно. Отдельная глава посвящена частям-преемникам морских полков, история которых доведена до I мировой и Гражданской войн.

Большинство опубликованных в книге данных вводится в научный оборот впервые. Книга содержит более 400 иллюстраций — картины и рисунки лучших художников-баталистов, цветные репродукции, выполненные методом компьютерной графики, старинные фотографии, изображения предметов из музейных и частных коллекций, многие из которых также публикуются впервые. Книга снабжена научно-справочным аппаратом, в том числе именным указателем более чем на 1500 фамилий.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся военной историей, боевыми традициями русской армии и флота, а также всем, кто неравнодушен к ратному прошлому Отечества.

300 лет российской морской пехоте, том I, книга 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Служба на Кавказе Каспийского морского батальона и его участие в русско-персидской войне 1826–1828 гг.

Библиография и источники.

Богуславский Л.А. История Апшеронского полка. T. I. СПб., 1892.

Потто В.А. Кавказская война. Т. 3: Персидская война 1826–1828 гг. Ставрополь, 1993.

РГВИА. Ф. ВУА. Д. 4290, 4291, 4294, 4304, 4325; Ф. 35. Оп. 3. Св. 124. Д. 784; Ф. 395. Оп. 21. Д. 309, 706; Оп. 133. Д. 51; Оп. 137. Д. 1.

После заключения Гюлистанского мирного договора Каспийский морской батальон занимал Талышинское ханство, оставаясь в Ленкорани и высылая небольшие команды для охраны Аркеванского, Кизил-Агачского, Джейранбаргинского и Герминского пограничных постов, последний из которых находился в 150 верстах от крепости. В 1819 году командир Отдельного Грузинского корпуса генерал А.П. Ермолов начал реформу войск, расположенных на Кавказе. Предполагалось сократить число гарнизонов, пополнив ими пехотные полки. В связи с этим встал вопрос о дальнейшей судьбе Каспийского морского батальона. Начальник Главного Штаба генерал-адъютант князь П.М. Волконский обратился к Морскому министру маркизу И. И. де Траверсе, который 21 июня 1819 г. сообщил, что «поелику Каспийский морской батальон купно с морскими полками по Высочайшему повелению, состоявшемуся в 16 день марта 1813 г., поступил в сухопутное ведомство с выключкою из морской зависимости; и как состоящий в Астрахани для Каспийской флотилии 45-й флотский экипаж занимается и строевой службой, то Морское ведомство ныне не имеет никакой нужды в помянутом батальоне ». Соответственно, 22 июня 1819 г. Волконский сообщил Ермолову, что Каспийский морской батальон император « полагать изволит излишним, ибо цель его состояла в том, чтобы быть на судах Каспийского моря; по вооружении же морских экипажей предположение сие само по себе уничтожилось, и батальон сделался сухопутным». Однако 2 августа 1819 г. Ермолов направил доклад, в котором просил сохранить Каспийский батальон морским «по той причине, что невозможно оставить без войск Талышинского приверженного хана. Там должно также учредить крепостцу, которая, как и прежде доносил я, хотя и не в состоянии будет защитить ханства, но поставит в необходимость персов отвлекать регулярные свои войска, ибо без оных или в малом числе они появляться не посмеют там, где у нас артиллерия. На случай действий против персиян безопаснейшее отступление сему батальону и почти единственное на судах, и потому для лучшей связи в войсках, если возможно, не бесполезно обратить (его) в морской экипаж».

22 октября 1819 г. Александр 1 согласился оставить Каспийский морской батальон, но на прежнем положении, « ибо Его Величество изволит полагать, что он лучше может быть батальоном и в случае амбаркации на суда, но был бы худым морским экипажем, не быв никогда на море» [1] РГВИА. Ф. 35. Оп. 3. Св. 124. Д. 784. Л. 33–35, 132–134.

.

Первое время служба Каспийского батальона в Талышах проходила довольно спокойно. Но грядущие проблемы были предопределены тем, что Гюлистанский договор не установил точную границу ханства с Персией. Предполагалось, что, «так как Талышинское владение в продолжение войны переходило из рук в руки, то границы сего ханства со стороны Зинзилей и Ардавиля. для большой верности, определены будут по заключении и ратификации сего трактата избранными с обеих сторон комиссарами со взаимного согласия». Однако согласия достичь так и не удалось. Противоречия усилились после смерти в 1816 году преданного России Мир-Мустафы-хана, «семейство коего представляло верх раздора между родными». Власть перешла к его старшему сыну Мир-Хассан-хану — приверженцу персов и другу злейшего противника России наследного персидского принца Аббас-мирзы. Оставшись недовольным разделом наследства, хан «время от времени посягал на лишение собственности матери и братьев своих». Однако ханше при помощи русских властей удавалось сдерживать сына. Но 9 апреля 1825 г. Фахранис-ханум умерла. После нее остались драгоценности, ценные бумаги и вещи на сумму свыше 24 тысяч рублей серебром. Мир-Хассан-хан тут же попытался завладеть наследством в обход четырех сестер. «Чтобы положить преграду хищному намерению хана предписано было майору Ильинскому, командиру Каспийского морского батальона и командиру войск, в Талышинском ханстве расположенных, взять в свое владение движимое имение ханш, описать и оценить оное».

Кивер унтер-офицера стрелкового взвода гренадерской роты 4-го морского полка. 1817–1823 гг. (ЦВММ). С 1824 года в войсках стали носить более высокие кивера с широкими этишкетами, что, видимо, имело место и в морских уголках.

Так ключевой фигурой в восточной политике России неожиданно стал майор Н. В. Ильинский. Судьба этого человека столь примечательна, что о ней стоит рассказать особо.

Николай Васильевич Ильинский родился в 1790 году в семье богатых калужских помещиков, имевших в разных губерниях 2000 душ крепостных крестьян. Так что по уровню состояния с Ильинским могли сравниться лишь около 3 % русских офицеров. Николай получил хорошее домашнее образование, владел французским и немецким языками, знал геометрию, математику, историю, физику, географию. Перед самой Отечественной войной 1812 года он поступил подпрапорщиком в Одесский пехотный полк. При обороне Смоленска 4 и 5 августа он добровольно вызывался в стрелки, все время находился впереди и был ранен пулей в левую ляжку. Оставшись в строю, храбрый подпрапорщик участвовал 26 августа в сражении при Бородино, снова был ранен пулей в левую икру и представлен к Знаку отличия Военного Ордена Св. Георгия. После операции на поле боя и удаления пули Ильинского отправили на лечение в Ярославль. Но вскоре он вернулся к армии и участвовал в сражениях при Тарутино и Малоярославце. Между тем его представление к награде затерялось, и свой Георгиевский крест он, несмотря на ходатайства начальников, так и не получил. Зато, произведенный 29 ноября 1812 г. в прапорщики, Ильинский воспользовался формированием гвардейских резервов и через месяц перевелся в самый привилегированный Лейб-Гвардии Преображенский полк. Молодого человека ждала блестящая карьера. Но в 1820 году он внезапно женился на петербургской актрисе и из-за этого мезальянса вынужден был оставить гвардию. Его надежды на тихую жизнь в родовом поместье разрушились. Отец, богатый помещик, отказался принять сына с женой-неровней. В результате Ильинскому пришлось перевестись 29 июля 1820 г. майором в Грузинский гренадерский полк. Несколько лет он служил в Грузии телавским уездным начальником, a 11 августа 1824 г. получил в командование Каспийский морской батальон и всю власть в Талышинском ханстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Баренберг - Голем. Том 2 (книга 3)[СИ]](/books/410714/aleksandr-barenberg-golem-tom-2-kniga-3-si.webp)