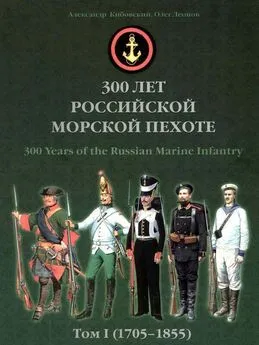

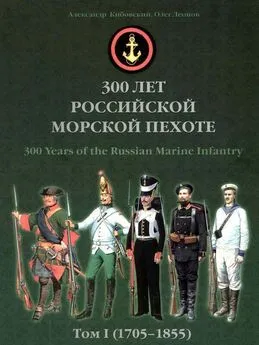

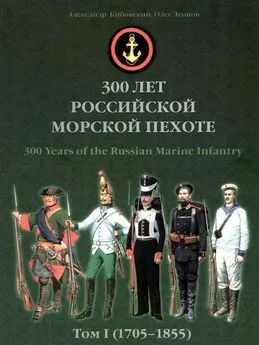

Андрей Кибовский - 300 лет российской морской пехоте, том I, книга 2

- Название:300 лет российской морской пехоте, том I, книга 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фонд «Русские Витязи»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903389-09-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Кибовский - 300 лет российской морской пехоте, том I, книга 2 краткое содержание

В соответствии с Планом основных мероприятий подготовки и проведения трехсотлетия морской пехоты, утвержденным Главнокомандующим ВМФ, на основе архивных документов и редких печатных источников коллектив авторов составил историческое описание развития и боевой службы морской пехоты. В первом томе юбилейного издания хронологически прослеживаются события от зарождения морской пехоты при Петре I и Азовского похода до эпохи Николая I и героической обороны Севастополя включительно. Отдельная глава посвящена частям-преемникам морских полков, история которых доведена до I мировой и Гражданской войн.

Большинство опубликованных в книге данных вводится в научный оборот впервые. Книга содержит более 400 иллюстраций — картины и рисунки лучших художников-баталистов, цветные репродукции, выполненные методом компьютерной графики, старинные фотографии, изображения предметов из музейных и частных коллекций, многие из которых также публикуются впервые. Книга снабжена научно-справочным аппаратом, в том числе именным указателем более чем на 1500 фамилий.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся военной историей, боевыми традициями русской армии и флота, а также всем, кто неравнодушен к ратному прошлому Отечества.

300 лет российской морской пехоте, том I, книга 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Командование русскими войсками в освобожденном Талышинском ханстве принял начальник Каспийской флотилии капитан 1 ранга Е.В.Веселаго. Каспийский морской батальон расположился в Ленкорани, откуда высылал команды для охраны Аркеванского, Кизил-Агачского, Джейранбаргинского и Герминского пограничных постов. С этого времени началась долгая и трудная служба морских солдат на самой южной окраине Российской империи.

Реформа морской пехоты в 1813 году и ее последствия

Библиография и источники.

Виноградский И.А. Исторический очерк Резервного Гвардейского экипажа. // Морской сборник. 1902. № 3. С. 27–32.

Габаев Г.С. Гвардия в декабрьские дни 1825 г. / в кн.: Пресняков А.Е. 14 декабря 1825 г. М.-Л., 1926. С. 153–206.

Егоров И.В. Моряки-декабристы. Л., 1925.

Поливанов В.Т., Бякин Г.И. Морской Гвардейский Экипаж. СПб., 1996.

Сытинский НА. Очерк истории 90-го пехотного Онежского полка. СПб., 1903.

Юганов Н.А. История 92-го пехотного Печорского полка. 1803–1903. СПб., 1903.

РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2948; Ф. 29. On. 1/153 в. Д. 129; Ф. 35. Оп. З.Св. 124. Д. 784; Ф. 396. Оп. 2. Д. 462.

Пока морские полки сражались под Данцигом, в их судьбе произошла принципиальная реформа. Как ни странно, но именно участие полков в сухопутных операциях предопределило их окончательную замену на флоте вооруженными матросами. Эта идея соответствовала политике Александра I, о которой известный военный историк генерал-лейтенант М.И. Богданович (1805–1882) писал: « Беспрестанные войны, веденные Россией с 1805 по 1815 год, заставя правительство обратить исключительное внимание на умножение и содержание военно-сухопутных сил, были причиной тому, что наш флот оставался в небрежении. <���…> Александр I не занимался этой частью и, мало ценя подвиги моряков, благоволил только к одному из них, Павлу Васильевичу Чичагову, да и тот обратил на себя внимание государя не заслугами на морском поприще, а многосторонним образованием и твердостью характера » [51] Веселаго Ф.Ф. Краткая история Русского флота. М.-Л., 1939. С. 300.

.

Адмирал маркиз Иван Иванович де Траверсе. Портрет кисти неизвестного художника начала XIX в. (ЦВММ). В 1811–1828 гг. маркиз И.И. де Траверсе возглавлял Морское министерство. По его предложению в 1813 г. состоялся перевод морских полков в сухопутное ведомство.

Преемник П.В. Чичагова на посту Министра морских сил маркиз И.И. де Траверсе такой твердости не проявлял. Его доктрина не предполагала постоянных военных экспедиций, смелых десантных операций, создания дальних баз и самостоятельных действий флота против берега. В этой ситуации морские полки из боевых частей все больше превращались в портовые караульные команды. С уходом 1-го и 2-го морских полков на войну, а 3-го в Петербург внутреннюю службу в Кронштадте и Ревеле возложили на корабельные и гребные экипажи. В связи с этим маркиз де Траверсе подал 5 марта 1813 г. Александру I доклад, в котором говорилось: « Морские полки по штату назначены были для корабельного флота, где в последствии времени надобность в них миновалась, когда флотские экипажи, обучавшиеся строевой службе, заменяют солдат, а в случае надобности в десантных войсках и для гребного флота оные всегда определяются из армейских. По сим причинам Вашему Императорскому Величеству’ благоугодно было Высочайше повелеть здешние три морских полка с их артиллерийскими полуротами причислить в состав сухопутной дивизии и артиллерийской бригады, и из них уже отправлены к действующей армии первый и второй морские полки и две артиллерийские полуроты. Хотя уже они во всем зависят непосредственно от распоряжений сухопутного начальства, но поныне числятся в Морском ведении и относятся к нему для получения разных снабжений. Посмею всеподданейше представить Вашему Императорскому Величеству, не благоугодно ли будет указать помянутые морские полки, равно и 4-й полк с их артиллерийскими полуротами, и Каспийский морской баталион, употребляемый в Баку вместо гарнизона, обратить совсем из морского в сухопутное военное ведомство» [52] РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2948. Л. 1–3.

.

Александр I, остро нуждавшийся в пехотных дивизиях для борьбы с Наполеоном, благосклонно встретил предложение маркиза и 16 марта утвердил его доклад. К октябрю 1813 г. морское ведомство полностью рассчиталось с полками, после чего они окончательно перешли в ведение пехотных дивизий, а Каспийский морской батальон был оставлен для несения гарнизонной службы в Талышинском ханстве. Немного дольше занял перевод артиллерийских полурот в полевую артиллерию, завершившийся к концу марта 1816 г. [53] РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153В. Д. 162а. Ч. 10.

В продолжение политики по замене морской пехоты вооруженными матросами 1 февраля 1817 г. расформировали Охотскую морскую роту. Ее офицеров определили в полки Сибирской линии, а нижних чинов перевели матросами в Охотский флотский экипаж, которому велели обучаться сухопутной строевой службе. Таким образом, спустя век после указа Петра Великого, российский флот лишился своей морской пехоты. Правда, четыре полка и Каспийский батальон еще долго хранили в своем названии слово «морской», а также белые флотские выпушки на обмундировании. В сухопутных сражениях они покрыли себя новой славой, с честью продолжив боевые традиции российской морской пехоты (см. Главу VII).

Реформы 1813 года затронули и Гвардейский экипаж. После ухода его 4 рот и артиллерийской команды к западным границам, в Петербурге для надзора за придворными яхтами, а так жеимуществом и семьями экипажа остались 35 нижних чинов строевых рот, 48 от ластовой и 8 от артиллерийской команд — всего 91 человек. При формировании весной 1813 г. в Свеаборге гребной эскадры для блокады Данцига часть гвардейских моряков поступила на суда и участвовала в боях 21, 23 августа и 4 сентября 1813 г. Так, во время сражений матрос Василий Никифоров смело и быстро заделывал пробоины на гребной лодке № 86, что позволило ей не выходить из строя, а квартирмейстер Емельян Зайцев отважно тушил пожар около крюйт-камеры гемама «Торнео». Оба моряка получили Знак отличия Военного Ордена Св. Георгия.

Оставшуюся в Петербурге часть Гвардейского экипажа дополнили 2 июня 1813 г. офицерами и матросами Балтийского флота, составив таким образом к 25 июля Резервный Гвардейский экипаж из 4 рот с артиллерийской командой. По завершении морской кампании в него также поступили гвардейские моряки с вернувшейся из-под Данцига гребной эскадры. Под руководством инструкторов 3-го морского полка резервные роты обучались строевой службе. После возвращения из Франции в столицу Гвардейского экипажа императору «благоугодно было повелеть, чтобы из двух Гвардейских экипажей: бывшего в походе и другого Резервного, здесь сформированного, составить один экипаж из 8 рот, полагая в каждой роте: офицеров по 3, унтер-офицеров по 10 и матросов по 115 человек». 8 августа 1814 г. резервные роты стали новыми 5-й, 6-й, 7-й и 8-й ротами экипажа, который в строевом отношении представлял пехотный батальон. Соответственно артиллерийскую команду увеличили с 2 до 4 орудий, а также снабдили батальон пехотным обозом и фурами для понтонных и саперных работ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: