Юрий Каторин - Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2

- Название:Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Полигон

- Год:2003

- Город:СПб

- ISBN:5-89173-238-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2 краткое содержание

Читатель узнает об истории появления многих образцов такой необычной техники и причинах появления парадоксальных идей и проектов.

Уникальная и парадоксальная военная техника, т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

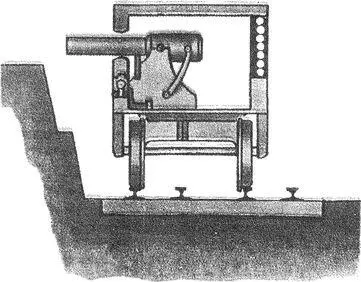

В конце XIX века во Франции был разработан еще ряд железнодорожных установок — Крезе де Латуша, Шевалье, которые предназначались как для обычной широкой колеи, так и для узкой. Причем платформа де Латуша для двух 75-мм пушек Гочкиса во многом повторяла платформы, принятые в России для переносной железной дороги генерала Тахтарева. В 1884 году по проекту французского военного инженера на заводе «Сен-Шамон» были построены специальные бронированные вагоны. Они были значительно шире обычных и, чтобы избежать опрокидывания при стрельбе, передвигались только по двухколесному пути по двум рельсам одной колеи и одному рельсу параллельных путей. В вагоне устанавливали на тумбах три 155-мм орудия, способных вести огонь только в одну сторону. Длина вагона равнялась 12,8 м, высота — 5,3 м, колеса — 1 м. Вагон был покрыт листами из сварного железа, достигающими 18 мм в лобовой части и 6 мм по потолку и задней стенке. Орудия отгораживались броневыми плитами в форме тавровых балок. Против каждой пушки в специальном шкафу хранился боезапас. Состав из нескольких бронированных вагонов называли «батареи Мужена».

Броневагон Мужена. Франция. 1884 год.

Однако французское командование не спешило принимать ее на вооружение. Во-первых, из-за довольно высокой стоимости. А во-вторых, по мнению многих артиллеристов, крепостная железнодорожная артиллерия имела большое значение лишь в первый период обороны, когда «подвижность орудий могла быстро исправить ошибки в оценке действий атакующего». На следующих этапах обороны неизбежное разрушение железнодорожных путей и невозможность их восстановления под непрерывным обстрелом превратили бы подвижную артиллерию в неподвижную. С этой точки зрения «подвижный форт Мужена» был не самым лучшим решением артиллерийской обороны. Тем не менее эта работа Мужена оказала большое влияние на развитие железнодорожной артиллерии и бронепоездов.

«…Будет больше ездить, чем драться»

В 1900–1917 годах железнодорожных установок на вооружении армий было сравнительно немного. Бронепоезда представляли собой простейшие конструкции и предназначались для огневой поддержки войск. Также эффективным считалось применение мощных артиллерийских систем на железнодорожном ходу в береговой обороне. Маневрируя вдоль побережья между фортами и позициями стационарных батарей, они могли успешно вести бой с линкорами и крейсерами. Однако развитие артиллерийских железнодорожных систем сдерживалось отсутствием соответствующих железнодорожных платформ и тем, что далеко не все артиллеристы поддерживали строительство железнодорожных установок. Так, известный русский военный инженер, член ряда комиссий по разработке основных военно-инженерных вопросов обороны государства генерал К. И. Величко выступал против широкого использования в крепостях железных дорог. Он говорил, что поставленная на железную дорогу артиллерия будет больше ездить, чем драться.

Ни к чему не привели и первые попытки строительства бронепоездов для российской армии. А они были: еще в 1900 году во время военных действий в Китае (Боксерское восстание) правление КВЖД разработало проект бронепоезда. В соответствии с ним на Путиловском заводе в Петербурге были изготовлены металлические части для бронировки 15 платформ и 5 паровозов. В начале 1901 года их доставили в Маньчжурию. Но военные действия закончились, и металлические части сдали за ненадобностью на склад. В ходе русско-японской войны для изучения вопроса о бронепоездах была создана специальная комиссия при Управлении железных дорог, в которую также вошел представитель от Управления военных сообщений (УВОСО). Она рассмотрела несколько проектов бронировки, однако дальше чертежного стола дело не пошло.

В Первую мировую войну

Боевые действия в ходе Первой мировой войны, особенно когда они приобрели позиционный характер, дали мощный толчок развитию артиллерийских систем на железнодорожном ходу. В этот период появляются тяжелые бронированные поезда с орудиями крупных калибров для разрушения мощных оборонительных сооружений. Это позволяло быстро сосредоточивать огневую мощь, добиваться ее мобильности, избегать многих сложностей в боепитании, сократить обслуживающий персонал.

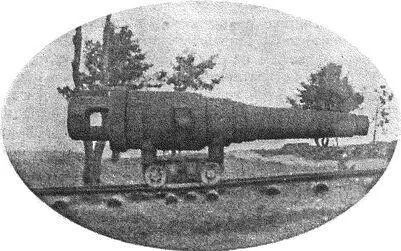

Русское крепостное орудие периода Первой мировой войны.

Французские тяжеловесы

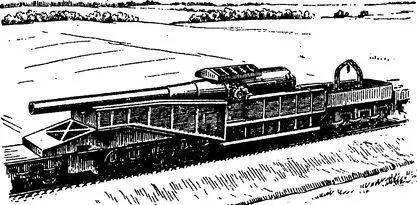

Лидером в развитии вооружений в этом направлений явилась Франция. Союзничество Великобритании позволило французам снять свои силы с охраны побережья, так как оно защищалось английским флотом. Встал вопрос об использовании крупнокалиберной береговой артиллерии на сухопутном фронте. Для решения этой проблемы в октябре 1914 года французское командование организовало комиссию AZVE (Тяжелой артиллерии на железнодорожных установках), которая занялась разрешением этой проблемы. Комиссия обратилась к заводам Шнейдера в Крезо, морскому сталелитейному заводу Батиньель с предложением разработать проекты размещения орудий крупного калибра на железнодорожных транспортерах. Так назывались платформы большого размера, предназначенные для перевозки особо тяжелых грузов. Первоначально удалось разместить 305-мм пушки на так называемых рамных лафетах завода «Сен-Шамон». Одновременно шла работа по изготовлению установок с 95-мм и 19-см береговыми пушками и 274-мм морскими.

Французская подвижная батарея периода Первой мировой войны.

Уже в мае 1915 года французские войска применили дивизион из восьми железнодорожных пушек фирмы «Шнейдер — Крезо», а через несколько месяцев — особо мощные, 400-мм гаубицы, изготовленные компанией «Сен-Шамон». Вскоре французская армия имела на вооружении огромное количество разного рода установок, представлявших собой, по словам одного артиллериста, настоящий музей образцов самых разнообразных систем. Некоторые конструкции были явно небоеспособны и тем самым подрывали доверие, которое постепенно завоевывала железнодорожная артиллерия. Одним из серьезных недостатков ее противники считали привязанность установок к железнодорожному пути.

Тяжелая железнодорожная артиллерийская установка периода Первой мировой войны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: