Владимир Дайнес - Конев против Манштейна. «Утерянные победы» Вермахта

- Название:Конев против Манштейна. «Утерянные победы» Вермахта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза : Эксмо

- Год:2010

- Город:М.:

- ISBN:978-5-699-45726-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Дайнес - Конев против Манштейна. «Утерянные победы» Вермахта краткое содержание

Однако «комиссар с командирской жилкой» Иван Конев сумел превзойти «самого блестящего стратега Вермахта» по всем статьям. В ходе Великой Отечественной они не раз встречались на полях сражений «лицом к лицу» – под Курском и на Днепре, на Правобережной Украине и в Румынии, – и каждый раз выходец из «кулацкой» семьи Конев одерживал верх над потомственным военным Манштейном, которому оставалось лишь сокрушаться об

…

Конев против Манштейна. «Утерянные победы» Вермахта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В составе Военно-воздушных сил с 1929 г. формируются однотипные и смешанные авиационные бригады, а в 1933 г. – авиационные корпуса. В конце 1936 г. тяжелобомбардировочные корпуса сводятся в авиационные армии особого назначения (АОН), предназначенные для решения самостоятельных оперативно-стратегических задач. Новое качество приобретают войска ПВО. Их развертывание начинается с 1928 г., когда для прикрытия важнейших административных и промышленных центров формируются зенитно-артиллерийские полки и посты воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). В 1932 г. для прикрытия Москвы, Ленинграда и Баку были сформированы зенитно-артиллерийские дивизии ПВО, а других крупных городов – бригады и полки ПВО. В 1937 г. эти соединения и части преобразуются соответственно в корпуса и бригады ПВО. В строительстве Вооруженных Сил наметился планомерный переход от смешанной к кадровой системе комплектования армии.

В первой половине 30-х годов на подъеме находилась отечественная военно-теоретическая мысль. В то время военные исследователи исходили из возможности войны как между империалистическими державами, так и коалиции их против СССР. При этом считалось, что во всех случаях победу одержит именно Советский Союз. Эта непререкаемая уверенность основывалась на трех китах. Во-первых, только Советский Союз считался государством с передовым общественным, государственным и экономическим строем. Во-вторых, растущая мощь Советского Союза и его Вооруженных Сил. В-третьих, моральная поддержка трудящихся всего мира, якобы «кровно заинтересованных в сохранении мира». Последующие события показали, что уверенность в победе СССР не была умозрительной, но наивными оказались расчеты на мировую революцию.

Относительно характера возможной будущей войны высказывались различные точки зрения. Но большинство военных теоретиков и военачальников исходили из того, что маневренные и позиционные формы борьбы придется органически сочетать. Так, М. Н. Тухачевский, анализируя Временный Полевой устав РККА (ПУ-36), подчеркивал:

«…В будущей войне позиционные фронты вполне возможны, если будут недооценены средства современной обороны, если не будут созданы в необходимых размерах наступательные средства борьбы и если войска не будут достаточно обучены сложному искусству современного наступательного боя» . [17] Цит. по: Тухачевский М. Н . Избранные произведения. М.: Воениздат, 1964. Т. 2. С. 248.

В работах И. И. Вацетиса, А. М. Вольпе, А. М. Зайончковского, А. И. Корка, А. Н. Лапчинского, Б. М. Шапошникова и других военных теоретиков, несмотря на отдельные разногласия, проводилась мысль о том, что будущая война станет мировой, приобретет огромный размах и будет характеризоваться рядом новых черт как по количеству участвующих в ней людских масс, пространству и продолжительности, так и по экономическим средствам, питающим войну. Они были убеждены, что воевать будут многомиллионные армии, оснащенные самым современным оружием и военной техникой. Военные действия охватят огромные территории на суше, на море и в воздухе. Воевать будет весь народ, вся страна, величайшее напряжение испытает весь государственный организм. Поэтому к войне надо заблаговременно готовить всю страну в экономическом, военном и моральном отношениях.

Другой характерной чертой стратегического облика будущей войны военные теоретики считали ее наступательную направленность. Они полагали, что в основе действий как агрессора, так и стороны, отражающей его нападение, будут лежать преимущественно активные наступательные действия. В первую очередь это требование относилось к Красной армии, что вытекало из основных принципов внешней политики руководства партии большевиков, особенно в военной сфере. Из вышеизложенного вытекал и наступательный характер военной стратегии, который нашел отражение как в стратегическом планировании, так и в уставах. Во Временном Полевом уставе РККА (1936) отмечалось:

«Всякое нападение на социалистическое государство рабочих и крестьян будет отбито всей мощью Вооруженных сил Советского Союза с перенесением военных действий на территорию врага. Боевые действия Красной армии будут вестись на уничтожение. Достижение решительной победы и полное сокрушение врага являются основной целью в навязанной Советскому Союзу войне» . [18] Цит. по: Временный Полевой устав РККА. 1936 (ПУ-36). М., 1937. С. 9.

Это положение действовало как до начала Великой Отечественной войны, так и в ходе войны до принятия нового устава.

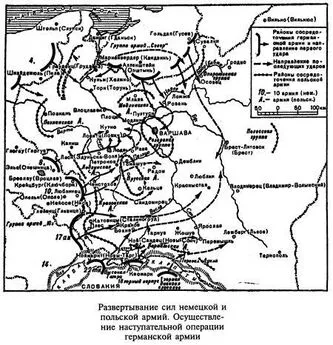

Особое внимание уделялось разработке вопроса о начальном периоде будущей войны. В 1932 г. под руководством начальника Штаба РККА А. И. Егорова были доработаны тезисы «Тактика и оперативное искусство РККА начала тридцатых годов», автором которых являлся погибший в авиационной катастрофе начальник Оперативного управления – заместитель начальника Штаба РККА В. К. Триандафиллов. В тезисах подчеркивалось, что «новые средства вооруженной борьбы (авиация, механизированные и моторизованные соединения, модернизированная конница, авиадесанты и т. д.), их качественный и количественный рост ставят по-новому вопросы начального периода войны и характер современных операций». В этом документе были определены основные цели групп вторжения: а) уничтожение частей прикрытия; б) срыв в пограничных районах мобилизации и новых формирований; в) захват и уничтожение запасов, образованных противником для ведения войны, и удержание районов оперативного значения. Решая эти задачи, стороны, по мнению Егорова, будут стремиться упредить противника в развертывании главных сил и захвате стратегической инициативы.

Главная опасность в начальный период войны исходила от авиации, которая бомбовыми ударами и высадкой десантов могла на глубине 600—800 км помешать перевозкам войск. Поэтому считалось, что «основной гарантией возможности бесперебойного выполнения плана сосредоточения является наличие мощного воздушного флота, средств зенитной обороны…». Не меньшую опасность представляли и подвижные соединения, для нейтрализации которых предлагалось использовать мощные механизированные группы и конные части, соответствующим образом дислоцированные в мирное время. Вместе с тем Егоров утверждал, что «группы вторжения в состоянии будут создать лишь ряд кризисов, нанести ряд поражений армиям прикрытия, но не могут разрешить вопроса окончания войны или нанесения решительного поражения его главным силам. Это – задача последующего периода операций, когда закончится оперативное сосредоточение». [19] Цит. по: Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917—1940 гг.). М., 1965. С. 378.

Интервал:

Закладка: