Сергей Жарков - Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия

- Название:Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-87152-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Жарков - Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия краткое содержание

Эта книга – самая полная энциклопедия военного искусства рыцарей, их вооружения, тактики и боевой подготовки. Колоссальный объем информации. Всё о зарождении, расцвете и упадке латной конницы. Анализ ключевых сражений рыцарской эпохи. Более 500 иллюстраций.

Рыцари. Полная иллюстрированная энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оруженосец сопровождал своего рыцаря в военных походах и на турнирах. В обязанности оруженосца входило: нести и содержать в боевой готовности оружие и снаряжение рыцаря, помогать рыцарю надевать доспехи перед боем, а после снимать. Еще оруженосец исполнял роль личного слуги рыцаря, ухаживал за его лошадьми, собаками и прислуживал за столом. Кстати, во времена Средневековья прислуживать при столе своего господина не считалось чем-то позорным. Так, например, граф Артуа с помощью графа Суасонского прислуживал своему брату королю Людовику IX за столом в лагере при Сомюре. Оруженосец не имел права вмешиваться в разговор рыцарей. Он должен был присматриваться к манере рыцарей и учиться держать и вести себя согласно установившимся общественным правилам приличия. Как уже говорилось, оруженосец должен был сопровождать своего господина-рыцаря в военных походах и турнирах. Кстати, у некоторых знатных рыцарей было несколько оруженосцев, которые несли оружие и снаряжение рыцаря, а также вели специально подготовленного боевого коня, на которого рыцарь садился непосредственно в день битвы. В походе рыцарь, как правило, ехал на обычном коне и, лишь получив известие о приближении неприятеля, вооружался при помощи оруженосцев и пересаживался на боевого коня. Во время боевых действий оруженосцы выстраивались каждый за своим рыцарем. После чего рыцари начинали атаку. Обычно во время боя оруженосцы пребывали в роли зрителей. Каждый оруженосец должен был во время боя внимательно следить за своим господином, чтобы своевременно оказать ему помощь, будь то замена коня или оружия. В случае ранения рыцаря оруженосец был обязан прийти на помощь своему хозяину и прикрывать его от вражеских ударов. Если рыцарь побеждал и пленял противника, то охрана пленных возлагалась непосредственно на оруженосца. Таким образом, получалось, что оруженосец, даже если он не принимал непосредственного участия в битве и был просто наблюдателем, имел прекрасную возможность, глядя со стороны на сражение, учиться ведению боевых действий. Помимо этого, оруженосец должен был в совершенстве овладеть «семью рыцарскими добродетелями»: верховой ездой, стрельбой из лука, искусству поединка с оружием и без, соколиной охотой, плаванием, игрой в шахматы и сложением стихов.

Постигая искусство фехтования, оруженосцы использовали деревянное или затупленное железное оружие. Кстати, помимо фехтования оруженосец должен был уметь метать в цель не только копье, но и кинжал, нож, топор и даже меч. Особое внимание уделялось навыку управления конем без помощи рук, так как в одной руке воин держал щит, которым отражал удары противников, а в другой руке сжимал оружие (копье или меч и т. п.), которым сам наносил удары. Для овладения техникой нанесения таранного удара копьем воины практиковались на специальных тренажерах различной сложности.

Оруженосец регулярно принимал участие в детских и тренировочных турнирах, которые проводились каждые 2–3 недели для проверки успехов в овладении оружием. Кстати, для того чтобы рыцарь свободно действовал в бою, несмотря на тяжесть защитного снаряжения, его еще с детства приучали носить доспехи. До наших дней сохранилось множество комплектов полных доспехов, рассчитанных на подростков и даже мальчиков 7 лет. Пажи и оруженосцы даже танцевали, будучи облаченными в доспехи; такая тренировка способствовала привыканию будущего рыцаря к весу снаряжения и заодно развивала координацию движения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что тренированный оруженосец мог в полном вооружении без помощи стремян запрыгнуть на коня или влезть на высокую лестницу только при помощи рук.

По окончании обучения, достигнув определенного мастерства, оруженосец в возрасте 18–22 лет посвящался в рыцари, правда, известны немногочисленные факты, когда оруженосец, являясь опытным и знаменитым бойцом, доживал до седых волос, но так и не получал рыцарского звания. Разница между рыцарем и оруженосцем была существенной. Это выражалось даже в их одежде. Так, например, оруженосец мог носить только серебряные украшения, а золотые полагалось носить рыцарям. Также оруженосец не имел права надевать пурпур. Он мог себе позволить только шелковые и меховые одежды.

Посвящение оруженосца в рыцари приурочивалось к большим праздникам (Пасха, Троица, свадьба или крещение принца и т. д.) и сопровождалось торжественной церемонией. Также посвящение в рыцари могло происходить и на поле битвы, если молодой аристократ совершал героический поступок, заслуживающий высокой награды.

Посвящать в рыцари мог король, глава рыцарского общества, а по необходимости и любой аристократ, имеющий рыцарское звание. Отличительным знаком рыцаря являлись рыцарский пояс (его носили не на талии, а на бедрах), перевязь и позолоченные шпоры.

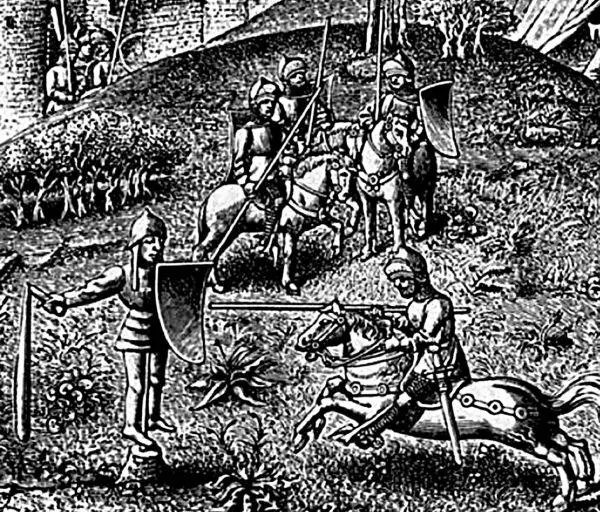

Тренажер для отработки копейного удара. Рисунок XV в.

Самым простым тренировочным снарядом являлся вбитый в землю столб, на котором закрепляли щит или доспех, а иногда и просто надевали деревянную бочку, все это сооружение служило в качестве противника. От конного воина требовалось нанести точный и мощный удар копьем, так, чтобы столб свалился на землю. Для придания реализма поединка вместо простого столба устанавливали специальный манекен, изображающий вооруженного воина (чаще всего сарацина). Тренирующийся, нанося удар копьем, целился в точку между глаз этой фигуры. Более сложный тренировочный тренажер представлял собой вкопанный в землю шест, на котором размещалась свободно вращающаяся фигура воина в полном вооружении. Фигуру, помещенную на оси, располагали так, чтобы удар копьем, пришедшийся не в центр, а сбоку, заставлял ее вращаться с большой скоростью, при этом оружие фигуры наносило тренирующемуся ощутимый удар. Чаше всего оружием фигуры служил простой мешок с песком, который при вращении мог выбить из седла неловкого всадника.

Опоясывание мечом являлось важным ритуалом посвящения в рыцари. Меч (нем. Schwert; англ. Sword; франц. Épée; испан. Espada; итал. Spada) – вид холодного оружия с прямым обоюдоострым клинком (нем. Klinge; англ. Blade), остроконечным или закругленным у острия, длиной более 60 см, весом не менее 600 г, предназначенного в основном для рубящего удара, но не исключает и колющие. Обычный вес одноручного меча с клинком около 80 см и черенком рукояти 12 см составляет 1100 г. При этом ширина клинка у пятки 4–7 см, сужается до 2–4 см, толщина клинка у пятки примерно 0,5 см, у острия 0,25 см. Для удобства в применении и некоторой защиты кисти руки рукоять меча снабжена гардой. Клинок меча снабжен углублениями-долами для облегчения. Меч принято носить в ножнах, сделанных из дерева, покрытых кожей или дорогой тканью, украшенных и укрепленных металлическими накладками. Ножны крепились в большинстве случаев перевязью к поясу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: