Юрий Каторин - Парадоксы военной истории

- Название:Парадоксы военной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Парадоксы военной истории краткое содержание

Парадоксы военной истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У восточных народов существовало весьма древнее ручное оружие, служившее огнеметом. Ствол был тонкий железный, около 180 см (6 футов) длиной, покрыт вокруг деревом, скрепленным веревками, ремнями и т. п. К казенной части ствола прикреплялась рукоятка в виде деревянной палки.

Оружие это заряжалось небольшим зарядом пороха, на порох клалась «пуля» из пакли, смешанной с порохом, воском ит.п., затем слои порошка из толченого стекла, греческого воска, стальных опилок и селитры, опять слои пороха и т. д.; таким порядком ствол наполнялся до дула. Заряд зажигался с дула и из ствола выбрасывались с выстрелами горящий состав и зажигательные пули. Арабы применяли такое оружие для военных целей до XIV столетия.

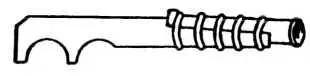

Арабский ученый Шаме уд-Дин Мохаммед описал в XII столетии огнестрельное оружие, называвшееся «модфа». Оно состояло из короткого металлического ствола на древке. Заряжалось это подобие мортирки пороховой мякотью и метало снаряд, называвшийся «бондок», что по-арабски означает орех 1.

Стрелок, действовавший таким оружием, назывался «бон-дактор». Из модфы стреляли с сошек. Заряд зажигали от руки.

Нечто похожее на модфу, а, может быть, и точную копию ее, мы видели на старинных рисунках, украшающих французский перевод Квинта Курция, сделанный в 1468 году 5 5 Это была круглая пуля из свинца.

6 6 Хранится в Британском музее.

.

Историк И. Чернео пишет: «У арабов были особого рода камнеметы, сделанные из твердого металла, имевшие вид просверленных палок. Из такого оружия, которое они называют карабинами 7 7 «Карао» по-арабски означает оружие.

, выбрасывается силой порохового огня свинцовая пуля, которая навылет пробивает человека в полном вооружении» (в доспехах).

В манускрипте Мариана Якобуса 1449 года имеется рисунок, изображающий мортирку-ружье с древком в виде короткой палки. Всадник упирает древко себе в грудь (в

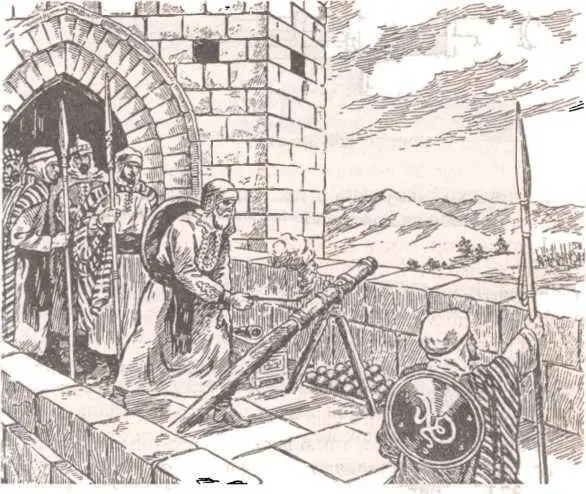

Воин, стреляющий из ручной бомбарды

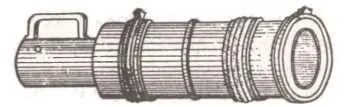

Ручная бомбарда

Мортира

Бомбарда

Бомбарда, сваренная из железных колец

Огнестрельное орудие

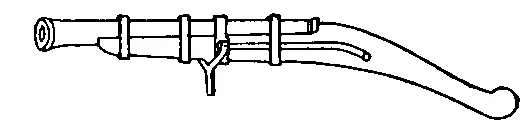

Крепостной аркебуз (пищаль)

металлический нагрудник, так как всадник в доспехах), а ствол опирается на подставку, прикрепленную к луке седла.

Подобное оружие в Европе носило разные названия: испанцы называли его «педерналь», французы — «петриналь» и т. д. Оно было длиной (вместе с палкой) от 120 до 180 см, весило от 4 до 8 кг. Управляли им при помощи одной руки, другой рукой зажигали затравку.

Вероятно, с подобным ручным орудием, или оружием в 1344 году появился в Майнце при дворе курфюрста Генриха III Бранденбургского какой-то «огнестрелок», заинтересовавший как Генриха, так и весь город своим искусством стрельбы, за что был щедро награжден Генрихом.

В 1372 году в Германии появилось полуручное-полуартиллерийское оружие — фитильный аркебуз.

Название это позаимствовано, как видно, от аркебузов с луком (типа арбалетов), метавших также свинцовые пули.

В 1381 году город Аугсбург дал швабским городам, воевавшим с немецким дворянством, тридцать человек, вооруженных огнестрельными аркебузами.

Первоначально тяжелый аркебуз обслуживали два человека (аркебузеры). Стрельба велась с подставки. Воспламенение заряда было фитильное, затем колесцовое, кремневое, отсюда различные определения: аркебуз «бородатый», «губчатый», кремневый и т. п.

Позже аркебуз получил развитие в двух направлениях: в виде тяжелого крепостного ружья (гаковница, затинная пищаль) и в виде ручного оружия (ручница, завесная пищаль); ручница была в виде пехотного ружья, а облегченный образец (завесная пищаль) служил в качестве кавалерийского аркебуза.

К концу XIV столетия, вместо затравки сверху, устроили ее сбоку ствола. Под затравкой пристроили полку для присыпки затравочного

Арабская модфа

пороха, что облегчало воспламенение. Чтобы порох не высыпался с полки, над ней устроили крышку на шарнире. Затравку, т. е. порох на полке, зажигали по-прежнему фитилем от руки. Для удобства стрельбы из кулеврин к ним стали делать приклады, которые можно было класть при стрельбе на плечо.

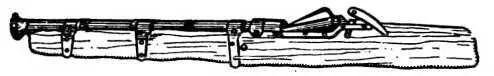

Производство орудий, снарядов и пороха хранилось мастерами в глубокой тайне, передававшейся по наследству. Еще в XIV веке пытаются заряжать орудия не с дула, а с казенной части. Пример — русские пищали конца XIV века иностранного происхождения, хранящиеся в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Изготовлены они из полос железа и укреплены железными кольцами. Тело орудия лежит в выдолбленной колоде и прикреплено к ней несколькими оковками. Приставная камора прижимается к казенной части

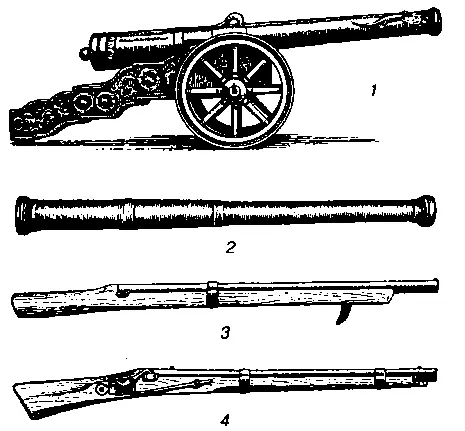

Пищали:1— осадная на декоративном лафете XVI века;2 — бронзовая конца XV века; 3 — «затинная» сер. XVI века;4 — «завесная» (носившаяся за плечом на ремне)с фитильным замком конца XVI века.

пищали при помощи железного клина и особых вырезов в колоде и оковках. В каморе помещались заряд пороха, забитый деревянной втулкой, и свинцовое ядро, завернутое в тряпки. Заряд воспламенялся раскаленным прутом через затравочное отверстие в каморе. Через зазоры между каморой и стволом орудия прорывались при выстреле пороховые газы, люди получали ожоги и даже ранения; часто происходили разрывы в казенной части орудия. Попытки забивать зазоры паклей, замазывать их глиной и т. п., конечно, были безуспешны. Вследствие этих недостатков массовое распространение получили орудия с заделанной казенной частью и заряжавшиеся с дула.

Однако и впоследствии все время пытаются заряжать орудия с казенной части. Примером может служить Волоколамская железная пищаль XVI века с клиновым затвором,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)