Юрий Каторин - Парадоксы военной истории

- Название:Парадоксы военной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Парадоксы военной истории краткое содержание

Парадоксы военной истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Случай действительно уникальный: в морской летописи аналогов схватки морских кораблей и рыбацких лодчонок найдется очень немного, но за десятки веков сражений военная история знает столько парадоксов, что описать даже малую их часть не хватит никакой бумаги.

Взятие шведских военных кораблей русскими лодками

"Сила солому ломит" - эта мудрая русская пословица хорошо нам знакома. Однако в реальной жизни есть примеры, когда умудрялись упускать противника, имея колоссальный перевес в силах, именно в силах, а не в численности, ибо значительное преимущество в оружии и выучке компенсирует даже солидное численное превосходство без особых проблем. Есть яркие примеры, когда, наоборот, совсем малыми силами наносили действительно, а не «на бумаге», могучему противнику сокрушительное поражение или причиняли ему серьезный ущерб. Многие называли такие события чудом или примером небывалого воинского счастья, но тщательный анализ этих казусов, как правило, позволяет докопаться до истинных причин: обычно это применение принципиально новых видов оружия или тактических приемов.

Если же в битве сходятся равные (или почти равные) противники, то победа достается обычно очень большой ценой. Одними из наиболее ярких примеров таких событий являются знаменитая Пиррова победа над древними римлянами и Куликовская битва. Разгромить сильного врага при равенстве сил и не понести серьезных потерь — это вершина полководческого искусства. Вместе с тем военная история знает примеры, когда громкие победы в открытом бою при «равном раскладе» достигались вообще без потерь, при этом не применялись какие-либо особенные новшества. Причина тут часто крылась в грубейших просчетах проигравшей стороны.

Наш рассказ — о нескольких таких парадоксальных победах, одержанных на море над сильным, активно сопротивлявшимся противником. Случаи, когда легко побеждали жалкие, хотя и многочисленные, но деморализованные остатки некогда могучих армий, а потом громко трубили об этом на весь мир (союзники весной 1945 года на Западном фронте), описывать не будем.

Одиссея вице-адмирала М. Шпее

По плану ведения начавшейся в 1914 году войны на море германское морское командование собиралось развернуть на Дальневосточном театре крейсерскую войну против британской торговли. При помощи этих крейсеров предполагалось нарушить подвоз сырья, военного снаряжения, продуктов питания из английских колоний в метрополию, а также отвлечь часть морских сил противника с главного театра военных действий. Для достижения этой цели в Желтом море на военно-морской базе Циндао (Киао-Чао) была развернута сильная эскадра вице-адмирала графа Максимилиана фон Шпее, в составе двух броненосных крейсеров «Шарнгорст», «Гнейзенау» и двух легких крейсеров «Эмден», «Нюрнберг». У берегов Восточной Африки находился легкий крейсер «Кенигсберг», в Атлантическом океане — крейсера «Карлсруэ» и «Дрезден», а у западных берегов Америки — крейсер «Лейпциг». Но вступление в войну на стороне Антанты Японии сделало этот смелый план нереальным, а положение немецкой базы безнадежным. Шпее получил приказ с пятью крейсерами срочно покинуть Дальневосточные воды, ускользнуть от противника и проскочить на секретную базу к западу от Исландии. Два наиболее быстроходных корабля «Эмден» и «Карлсруэ» немцы все-таки решили оставить на Тихом океане как рейдеры-одиночки.

В свою очередь Англия, учитывая потенциальную угрозу со стороны германского флота, провела ряд мероприятий для защиты своей торговли, одним из которых стало формирование нескольких крейсерских эскадр, главной задачей которых было уничтожение рейдеров противника. Англичанами также была создана сеть баз (или, как их называли британцы, станций), одна из них, в частности, находилась вблизи юго-восточного побережья Америки в Порт-Стэнли на Фолклендских островах. На нее базировалась довольно сильная английская эскадра в составе броненосных крейсеров «Гуд Хоуп», «Монмаунт», бронепалубного крейсера «Глазго» и вспомогательного крейсера «Отранто». Командовал эскадрой опытный моряк вице-адмирал X. Крэдок.

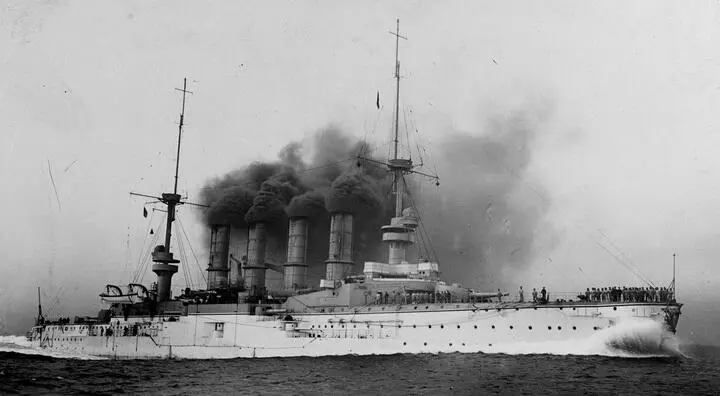

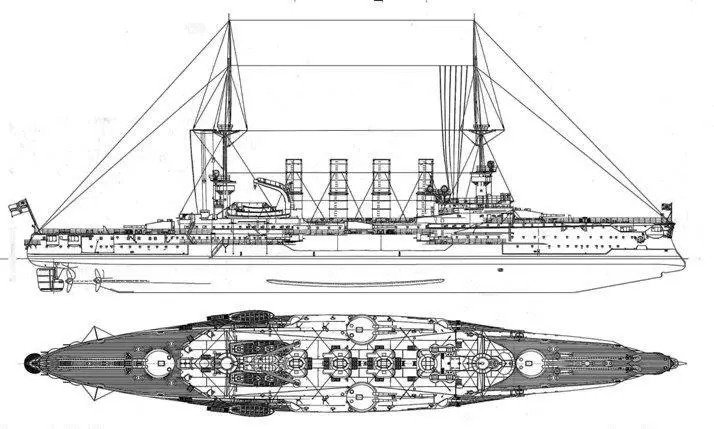

Флагман вице-адмирала М. Шпее броненосный крейсер «Шарнгорст»

После объявления войны, 6 августа германские корабли спешно вышли на Марианские острова, где 22 августа произошло рандеву крейсера «Эмден» с адмиралом, который дал последнему указания действовать самостоятельно. 7 сентября германская эскадра уже стояла на якоре у острова Крисман, 14 сентября находилась у острова Самоа и далее пошла к острову Таити.

Благополучно избежав встречи как с австралийской эскадрой адмирала Ф. Пети, так и со сформированными Японией двумя крейсерскими эскадрами, немцы в конце сентября 1914 года вышли на просторы Тихого океана и пропали из виду. Только вечером 4 октября радиостанция в Сува перехватила телеграмму, отправленную с «Шарнгорста», откуда стало понятно — немцы на пути к острову Пасхи. Вопрос прояснился: Шпее шел к Американскому побережью. Все указывало на опасность, грозящую району операций командира эскадры в вест-индской станции вице-адмирала X. Крэдока, вместе с тем положение его было далеко не прочно из-за явно недостаточной численности английских кораблей, находящихся в этом районе. Адмиралтейство приказало срочно сосредоточить всю эскадру у Фолклендских островов, а по сосредоточению произвести осмотр Магелланова пролива. До прибытия со Средиземного моря подкрепления инструкция предписывала держать при себе ранее посланный в этот район броненосец «Канопус» (14 320 т, четыре 305-мм и двенадцать 152-мм пушек, броня — до 300 мм, скорость — 18 узлов) — довольно старый (1899 г.), но все еще мощный корабль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)