Юрий Каторин - Парадоксы военной истории

- Название:Парадоксы военной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Каторин - Парадоксы военной истории краткое содержание

Парадоксы военной истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как видите, у этой загадки оказалась весьма простая отгадка Вместо комментария слов прославленного академика приведем один весьма интересный факт, имевший место в его молодые годы. В 1898 году капитан корпуса корабельных инженеров А. Н. Крылов выступил с обширным докладом на очередном съезде британского Общества корабле

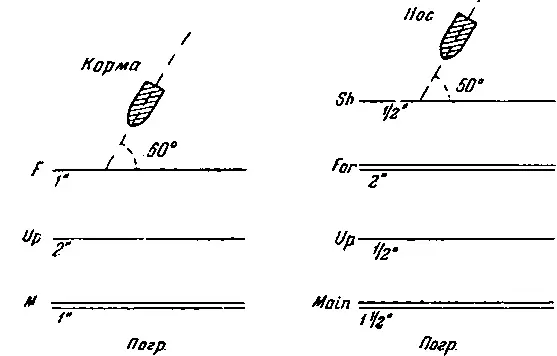

Схема палубной бронировки «Худа» (чертеж А. Н. Крылова)

строительных архитекторов. Слушатели были поражены глубиной проработки вопроса и особенно той изящной легкостью, с которой докладчик оперировал самыми сложными математическими формулами. По окончании выступления председатель сказал: «Мы чувствуем себя в положении неграмотного английского йомена, который попал на проповедь заезжей знаменитости (а проповедник был действительно блестящий), но когда крестьянина попросили высказать свое мнение, то он ответил, что, может быть, в этом что-то и есть, но такому бедному человеку как я этого не понять». Крылов единогласно был избран членом-корреспондентом и награжден золотой медалью общества.

Как видно из приведенных фактов, «голой» удачи на войне практически никогда не бывает — удача одних, как правило, это ошибка или недоработка других. Если бы не «халтурщики» с американской верфи, которые не установили броневую плиту, если бы английские корабелы предусмотрели защиту турецкого броненосца от навесного огня, если бы вице-адмирал Холланд лучше продумал бой, то, конечно, стали бы невозможными и вышеописанные случаи «удачи».

Вместе с тем, к ряду событий, несмотря на все попытки, так и не удалось подобрать какую-нибудь «материальную» причину. Например, в ходе (пожалуй, самого несчастного за всю безусловно славную историю русского флота) Цусимского сражения около 15 ч по местному времени, спустя всего 50 мин после первого выстрела, русский 305-мм бронебойный снаряд пробил 6-дюймовую лобовую броню кормовой башни главного калибра японского броненосца «Фудзи» и взорвался прямо над казенной частью левого двенадцатидюймового орудия. Силой взрыва выбросило за борт тяжеленную броневую плиту-противовес, прикрывавшую заднюю часть башни. Все находившиеся в ней были выведены из строя (8 человек убиты, 9 ранены). Но самое главное — раскаленные осколки воспламенили поднятые из погребов пороховые заряды. Одновременно вспыхнуло свыше 100 кг артиллерийского пороха, огненные брызги полетели во все стороны, а пламя побежало вниз по элеватору. Еще секунда и вместо броненосца — столб густого черного дыма высотой в сотни метров да летящие в воздухе обломки. Английский кордит был очень склонен к взрыву при быстром сгорании. Такая судьба через 11 лет постигла в ходе Ютландского сражения 3 британских линейных крейсера, у которых немецкие снаряды тоже пробили броню башен. Но в данной ситуации кораблю адмирала Хейхатиро Того сказочно повезло: один из осколков перебил гидравлическую магистраль, и хлынувшая под огромным давлением вода загасила опаснейший пожар, причем сделала это не хуже современной системы автоматического пожаротушения. Как знать, какой оборот принял бы весь бой, если бы почти в самом его начале взлетел на воздух один из четырех японских броненосцев. Безусловно, это если даже не изменило бы судьбу всей битвы, то хотя бы несколько скрасило позор тяжелейшего поражения русского флота.

Выходит — все-таки прав был таможенник Верещагин из классического советского фильма «Белое солнце пустыни», когда пел: «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе».

Незаконный адмирал

О знаменитом адмирале и потомками, и современниками написано очень много хвалебных слов: «Флотоводец! Ученый! Изобретатель!» Однако, как это ни покажется парадоксальным, всех этих восторженных отзывов не должно было быть, если бы была соблюдена буква закона Российской империи. И виной здесь — происхождение Степана Осиповича, вернее сказать, отсутствие «благородного» происхождения. Будущий адмирал родился 8 января 1849 года в городе Николаеве в семье прапорщика ластовых экипажей Осипа Федоровича Макарова. Ластовые экипажи специально создавались для того, чтобы нести портовую береговую службу. По установленному тогда порядку, морской офицер для получения следующего чина должен был провести в плавании определенный срок, как тогда говорили — «выплавать ценз», ценз был очень жесткий — не уложился за определенный срок, выходи в отставку. Поэтому от службы на берегу, естественно, не в адмиральских чинах, где ценз не действовал, «настоящие» офицеры уходили любыми путями. Это привело к тому, что практически весь командный состав береговых экипажей вынуждены были формировать из произведенных в прапорщики заслуженных боцманов и фельдфебелей, начинавших службу простыми матросами. Впрочем, на всю жизнь такой офицер получал презрительное прозвище — ластовой, даже если затем ценой огромных усилий, всеми правдами и неправдами ему удавалось перейти в плавсостав.

В 1858 году Осип Федорович переселился со своей семьей в Николаевск-на-Амуре. Там его 10-летний сын Степан, который с раннего детства грезил морем, был принят по экзамену кадетом в низшее отделение Морского училища, приравненного к штурманскому. Иное «боцманскому сынку» было заказано, ибо в России тех лет выделялись несколько особо привилегированных учебных заведений, таких, как Пажеский корпус, Морской корпус, Лицей и Училище правоведения (именно его буйные питомцы, прозванные чижиками-пыжиками за пеструю форму, и выведены в знаменитой детской песенке), куда принимали исключительно детей потомственных дворян. Чтобы попасть в число морских офицеров, для простолюдина (до появления корпуса инженеров-механиков) был только один путь — штурманское отделение. Еще во времена Петра Великого обнаружилось полное нежелание «благородной» молодежи изучать сложное штурманское дело: куда престижнее лихо командовать на руле или постановкой парусов, чем корпеть над расчетами курса. Поэтому в Москве была создана специальная Навигационная школа, куда брали представителей всех свободных сословий. Однако по окончании школы выпускник получал не первый флотский чин мичмана, а чин прапорщика корпуса штурманов флота, что было, по табелю, на 2 ранга ниже. Занимать командные должности такой офицер не мог, носил узкие погоны и был своего рода изгоем на корабле. Тяжела была морская служба, но зато по табелю о рангах флотский офицер шагал через чин. Судите сами: мичман соответствовал поручику, а второй морской чин лейтенант — капитану. Сухопутный офицер по выпуску получал подпоручика, а капитаном становился не из поручиков, а выслужив требуемый срок в чине штабс-капитана. На штурманов не только не распространялась эта привилегия, но и первый чин у них был ниже, чем даже у выпускника пехотного училища. Тогда на Руси было очень жесткое разделение на именитых, к которым относились дворяне, и подлых — все остальные сословия (кроме детей священников). Вспомните знаменитые «Морские рассказы» К. Станюковича: именно штурман и доктор в те годы были объектами постоянных подначек остальных офицеров. В свое время Петр I даже был вынужден издать специальный указ: «Штурман персона подлая, но дело свое знает зело... Посему в кают-компанию пущать и привилегии оказывать!» Этот указ очень любят, конечно, в шутку цитировать командиры современных воздушных кораблей при мелких конфликтах со своими штурманами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)