Григорий Вайндрах - Подвиги русских врачей

- Название:Подвиги русских врачей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии наук СССР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Вайндрах - Подвиги русских врачей краткое содержание

Подвиги русских врачей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

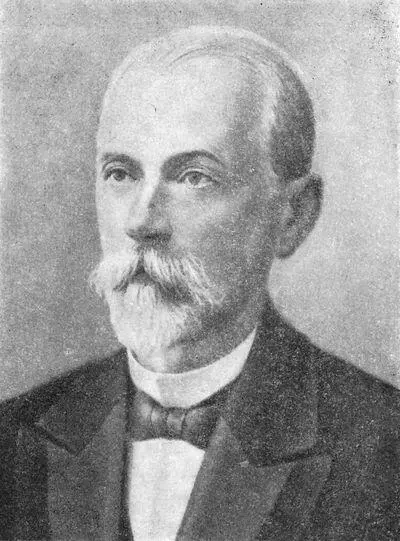

Особая заслуга Ивановского в том, что он (как указал его официальный оппонент ботаник С. Навашин на защите докторской диссертации Ивановского, посвященной изучению одного из вирусов), не видя вирусов ни под микроскопом, ни в чистой культуре, охарактеризовал их основные свойства. Сравнительно недавно нам удалось увидеть вирусы в сверхмощный электронный микроскоп, увеличивающий объекты в десятки тысяч раз. Мы научились даже особым способам их выращивания. Ботаник и микробиолог Дмитрий Иосифович Ивановский сделал открытие, имеющее огромное значение для познания окружающего нас мира, для теории и практики борьбы с заразными болезнями человека, животных и растений.

Д. И. Ивановский (1864–1920).

Прививочное дело достигло своего расцвета после революции: если раньше, чтобы подвергнуться предохранению от бешенства, нужно было ехать в один из немногих центров, где вырабатывалась вакцина и производились спасительные прививки, то после революции положение совершенно изменилось. Если по условиям места и времени вакцину нельзя доставить к пострадавшему ни сушей, ни водой, то самолет в кратчайший срок примчит ее по воздуху, и для предохранения человека не будет потеряно ни одного дня. Если же окажется, что, как это бывает при тяжелых укусах волков, помимо прививок нужна и хирургическая помощь, тот же самолет доставит укушенного в больницу.

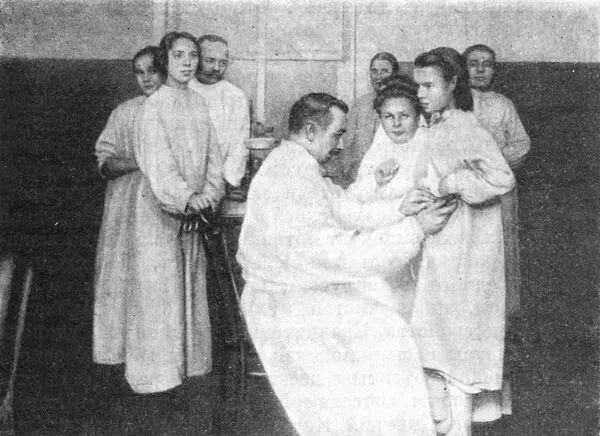

Пастеровские станции явились у нас теми основными учреждениями, из которых впоследствии выросли мощные научные институты микробиологии. Именно об этом и мечтали основатели Одесской станции. Во главе Пастеровских станций в России с самого начала стали ученые с широким кругозором. К числу таких ветеранов науки нужно отнести Василия Гавриловича Ушакова (1865–1953). В 1890 г., молодым начинающим врачом, он переступил порог Пастеровской станции в Петербурге и с тех пор в течение 62 лет был тесно связан с ней. Еще молодым ученым Ушаков работал у И. П. Павлова и под его руководством написал диссертацию, защищенную в 1896 г. В течение многих лет он сам готовил прививочный материал и сделал десятки тысяч прививок. В дни Великой отечественной войны, во время блокады Ленинграда, в условиях голода, холода, темноты, артиллерийского обстрела, под угрозой разрушения зданий и лабораторий Пастеровская станция продолжала работать. В это тяжелое время, полное волнений и тревог, когда никто не знал, будет ли он жив на следующий день, станция не прекращала не только практической деятельности, но и научной работы.

Производство прививок на Петербургской станции в первое время после ее открытия. Прививает В. Г. Ушаков.

Очерк седьмой

ЭНЦЕФАЛИТ [29] Этот очерк был просмотрен профессором В. В. Михеевым. Ему автор приносит свою искреннюю благодарность.

Врач, окончивший университет до 1919 г., не знал об этой болезни. По названию ее он мог бы сказать, что это воспаление мозга, а опытный специалист прибавил бы, что некоторые заразные болезни, грипп, сыпной тиф и другие, иногда осложняются явлениями энцефалита.

Однако в конце первой мировой войны наблюдательные врачи многих стран установили, что имеется особая болезнь, которая дает себя знать целым рядом своеобразных симптомов. У нас эта болезнь вначале чаще всего называлась «энцефалитом Экономо», по фамилии венского ученого, изучившего ее одним из первых.

Перед нами тоненькая брошюра Я. М. Раймиста, изданная в Одессе в 1920 г. «Южной Универсальной библиотекой» под названием «Острое эпидемическое воспаление головного мозга». Даже теперь, через много лет после выхода этой брошюры, удивляешься той точности, с которой изучена эта болезнь у 52 больных. Последующие описания, если не считать эпидемиологического изучения болезни и поздних, остаточных явлений после нее, мало что прибавляют к нарисованной автором клинической картине. Болезнь, по описанию Раймиста, начинается предвестниковыми явлениями, продолжающимися от двух до пяти дней; это головная боль, шум или звон в ушах, говорливость и возбуждение, непонятное и тягостное для окружающих. Температура подымается, больные страдают бессонницей. Затем наступает сонливость, которая все увеличивается, и к 7—9-му дню болезни больной погружается в глубокий сон.

В то время, когда Раймист писал свою работу, Одесса переходила из рук в руки, интервенты, различные банды захватывали город. Конечно, все это не давало возможности вдумчивому и наблюдательному врачу проводить тщательные и систематические наблюдения. В городе наблюдались эпидемии гриппа и сыпного тифа. Однако это только увеличивает заслуги Раймиста. Он выделил описываемую им болезнь как самостоятельную и подчеркнул, что описанное им заболевание эпидемическое. Описал эту болезнь почти одновременно с Раймистом и харьковский врач А. И. Гейманович. В настоящее время известно, что если до 1920 г. наблюдались лишь единичные случаи заболевания этим энцефалитом, то в 1920 г. в разных странах болели уже тысячи людей.

Раймист работал в тяжелейших условиях гражданской войны, голода и разрухи, ему не удалось сделать ни одного вскрытия, но несмотря на это он точно указал, где именно в мозгу человека наблюдаются болезненные изменения при энцефалите. Раймист не закончил своих наблюдений, вернее, он стал жертвой их. Разыскивая случаи энцефалита среди больных другими болезнями, он заразился сыпным тифом и умер.

Возбудитель энцефалита — фильтрующийся вирус, заражение происходит при кашле и разговоре больного, так называемым «капельным путем» — с капельками слюны и слизи. Установлено, что люди мало восприимчивы к этому заболеванию, в силу чего, как правило, в одной семье почти никогда не встречается двух больных энцефалитом. Внимательное наблюдение показало, что перенос заразы возможен и здоровыми людьми, а также выздоравливающими, невосприимчивыми к заражению. Считают, что имеется много случаев скрытого и легкого течения болезни, ускользающих от врача. Это, конечно, затрудняет исследование путей передачи болезни. Кроме того, перенесенный энцефалит иногда дает тяжелое хроническое осложнение — явление общей скованности, так называемого паркинсонизма. Поэтому каждый заболевший должен быть госпитализирован для лечения.

Описанный здесь энцефалит несколько обособлен в группе сходных по симптомам болезней, но передающихся совершенно иными путями; это так называемые сезонные энцефалиты (энцефалиты типа «Б»).

В 1937 г. Наркомздрав СССР поручил профессору Л. А. Зильберу организовать специальную экспедицию для изучения особого заболевания, наблюдавшегося на Дальнем Востоке. Болезнь эта давала огромное количество смертельных исходов и по своим проявлениям могла быть охарактеризована, как воспаление мозга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: