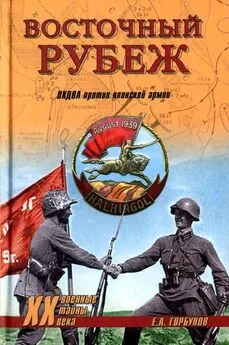

Евгений Горбунов - Восточный рубеж

- Название:Восточный рубеж

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4963-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Горбунов - Восточный рубеж краткое содержание

Восточный рубеж - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В результате всех мероприятий 1933 г. численность ОКДВА на 1 января 1934 г. увеличилась до 163 694 человек (вместе с Амурской флотилией и МСДВ), количество танков до 767 и танкеток до 534. На 1 января 1933 г. в ОКДВА имелось 800 танков, танкеток и бронемашин. В 33-м на вооружении появились современные танки БТ. Но и число не имевших уже в то время боевой ценности танкеток Т-27 увеличилось в два раза. Общее число бронетанковой техники к 1 января 1934 г. возросло до 1340 боевых машин. Из этого количества 93 машины были устаревшими Т-18 и 534 машины — танкетками Т-27. Но вся эта техника находилась на вооружении танковых и механизированных частей и в 1934 г. Но даже несмотря на все эти недостатки, превосходство в этой боевой технике над Квантунской армией в 1933 г. было абсолютным. И оно продолжало увеличиваться в последующие годы (24).

В июле 1933 г. заместитель начальника Управления механизации и моторизации Грязнов инспектировал некоторые мотомеханизированные части Приморской группы войск ОКДВА. В докладе Ворошилову он отмечал: «1. Приморье уже на сегодня достаточно насыщено мехчастями, но эти части распылены и не представляют из себя достаточно организованной силы. Оперативные условия борьбы за Приморье вызывают необходимость объединения этих сил в бригаду… 4. Сунгарийское направление по своим оперативным возможностям требует создания на этом направлении самостоятельного крупного механизированного соединения. Желательно по плану 1934 г. наметить размещение одного механизированного соединения в Хабаровске… 6. Забайкальский театр представляет исключительные выгоды и преимущества по применению механизированных соединений и требует решительного усиления мехсредствами…» (25).

Из общего количества боевых самолётов 352 были бипланами Р-5, которые использовались как лёгкие бомбардировщики и штурмовики. Истребителей И-5 было всего 139. Для прикрытия воздушного пространства такого огромного региона как Дальний Восток этого было явно недостаточно. Ударную силу авиации составляли 144 тяжёлых бомбардировщика ТБ-3 и ТБ-1 и 36 воздушных крейсеров Р-6, которые также могли выполнять роль бомбардировщиков дальнего действия. В Москве считали, что этих сил достаточно для нанесения бомбовых ударов по глубоким тылам Квантунской армии и японским городам. В 1934 г. усиление ВВС ОКДВА самолётами этого типа не планировалось. Разведывательная авиация флота имела на вооружении 62 морских самолёта БР-2 и С-62.

Создание в Приморье такого мощного воздушного кулака способствовало разработке теории применения крупных воздушных сил, особенно в начальный период войны. Ещё в 1932 г., когда оснащение ВВС тяжелобомбардировочной авиацией только начиналось, Штаб РККА разработал, а Реввоенсовет Союза утвердил «Постановление об основах организации и управления ВВС РККА». В документе отмечалось, что в настоящее время ВВС, в том числе и морская авиация, вплотную подошли к новому этапу своего развития, которое на основе возрастающего боевого значения воздушных сил решительно требует для их использования новых оперативных установок стратегического порядка не только для самих ВВС, но и для всей РККА, в том числе и для ВМС. Предполагалось, что в первый период войны вся имеющаяся боевая авиация, в том числе и морская, массируется для самостоятельных действий, чтобы завоевать господство в воздухе, дезорганизовать тылы, сорвать мобилизацию и сосредоточение возможного противника и уничтожить часть его морского флота.

При этом считалось в те годы, что массирование авиации, как основная форма стратегического и оперативного использования ВВС РККА, приобретает в руках Главного командования Красной Армии значение фактора, решающего исход не только отдельных боёв, сражений или операций, но и могущего коренным образом изменить обстановку всей компании, склонив решительно с первых же дней её возникновения успех военных столкновений в нашу пользу. Не исключался также и такой вариант, что наличие мощных воздушных сил, и в первую очередь тяжелобомбардировочных соединений, может служить для Запада и особенно для Востока реальным средством отдаления сроков возможного вооружённого выступления капиталистических держав против Советского Союза. И если для Запада угроза военного нападения в начале 30-х была уже не актуальна, то для Востока мощные воздушные силы в районе Владивостока были серьёзным сдерживающим фактором для агрессивных устремлений империи. Это хорошо понимали в Москве и Хабаровске и продолжали увеличивать воздушную группировку ОКДВА.

К 1934 г. Забайкальская группа войск имела в своём составе четыре стрелковые дивизии (35, 36, 94 и 57-я), две кавалерийские дивизии (15-я и 1-я колхозная) и 6-ю механизированную бригаду. Артиллерия была представлена одним полком РГК и тремя отдельными дивизионами ПВО. В подчинении командования группы имелись: отдельный батальон связи, отдельный инженерный батальон и полк железнодорожных войск. Границу с Маньчжурией прикрывал Забайкальский УР. Приморская группа войск имела шесть стрелковых дивизий (1, 21, 26, 40-я и две колхозные), одну кавалерийскую дивизию, два укреплённых района, Гродековский и Барабашский). Артиллерия имела один полк РГК и два отдельных дивизиона ПВО. Командованию группы подчинялись два танковых и два инженерных батальона, автомобильный и химический батальоны и батальон связи, обслуживавший штаб группы. Крупная группировка войск была сосредоточена в Приамурье. В Хабаровске находились штаб армии и особого колхозного корпуса. Границу прикрывали Благовещенский и Усть-Сунгарийский УРы. Устье Амура прикрывал Николаевский УР, также подчинённый командованию армии. Стрелковые войска — две стрелковые (2-я и 12-я) и две колхозные дивизии. Стратегической конницы на этом направлении не было (26).

Таковы были итоги 1933 г. — итоги впечатляющие. Квантунская армия отставала по всем показателям — общей численности, танкам, самолётам, орудиям. Военно-промышленный комплекс Советского Союза работал на полную мощность, и военной промышленности Японии в области сухопутных вооружений было не под силу тягаться с этим монстром. Но политическому и военному руководству в Москве достигнутого превосходства было, очевидно, мало. Уже в декабре 1933 г. планировалось увеличение общей численности ОКДВА по оргмероприятиям 1934 г. ещё на 76 000 человек и доведение общей численности дальневосточной группировки до 240 000 человек к 1935 г. (27). Было ли это связано с какими-то планами на будущее? Ответить на этот вопрос сейчас ещё невозможно.

Обе разведки (советская и японская) внимательно следили за событиями в дальневосточном регионе. Если мы знали практически всё о том, что происходило в Маньчжурии и Корее, то японская разведка также многое знала о том, что творилось за Амуром и Уссури в Забайкалье, Приамурье и Приморье. Полностью скрыть огромную перевозку войск и боевой техники на Дальний Восток было невозможно. Японской агентуры на нашей территории было достаточно, и она работала активно, держа под наблюдением и Транссиб, и все ответвления от него со всеми станциями и разъездами где велись интенсивные строительные работы для размещения прибывающих из европейской части страны новых воинских частей. Во втором (разведывательном) отделе японского генштаба тоже работали опытные аналитики, которые умели обрабатывать и анализировать поступающую в генштаб информацию. И если Ворошилов получал из Разведупра всю разведывательную информацию по Маньчжурии, Корее и Японии, то и японский военный министр тоже получал из своего генштаба всю разведывательную информацию о советском Дальнем Востоке, и эта информация тоже была достаточно полной. Возможно, поэтому в своих выступлениях Араки говорил: «Если бы СССР обнаружил прорехи в подготовленности в вооружениях Японии, то неизвестно, какую бы он занял позицию» (28). Основания для таких высказываний, учитывая абсолютное превосходство ОКДВА над Квантунской армией, у него конечно были.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Шалашов - Западный рубеж [СИ]](/books/1148795/evgenij-shalashov-zapadnyj-rubezh-si.webp)