Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Название:Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-009407-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В положении ярославских князей можно заметить существенные особенности. В отличие от суздальских, ростовских, а тем более Гедиминовичей и Оболенских некоторые из ярославских княжат сохранили свои суверенные права в старых владениях (Юхотские, Пенковы и др.). Прочными были связи с Ярославлем и тех княжат, которые не обладали там суверенными правами. Этим, а также близостью некоторых из ярославских княжат к удельным властителям объясняется тот факт, что они очень поздно вошли в Думу. Исключение составлял кн. Семен Романович (боярин в 1495—1504 гг.), принадлежавший к старшей ветви ярославских княжат, потерявший права на Ярославль. К тому же он был младшим сыном Романа Ивановича, а сувереном в его владениях был старший (Федор Романович). Та часть ярославских княжат, которая порвала владельческие связи с Ярославлем (Кубенские, Шестуновы), дала крупных деятелей, которые сделали ставку на службу по дворцовому ведомству и близость к великому князю. Никто из ярославских княжат (кроме князя Семена) не стал боярами, но некоторые дослужились при Василии III до чина окольничего. Лидерами ярославских княжат стали Пенковы, чему содействовал и брак И. Д. Пенкова со свояченицей Василия III. Положение Ушатых укрепилось благодаря родственным связям с Кошкиными.

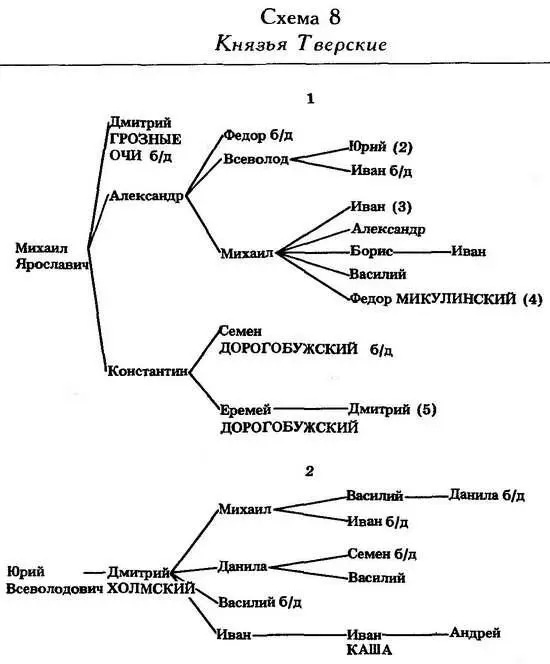

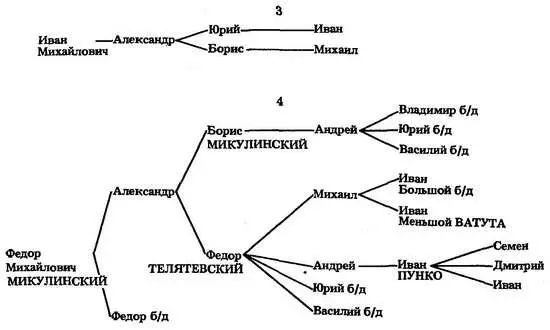

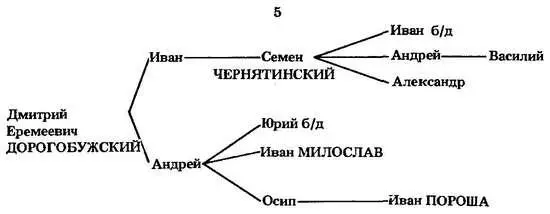

Глава третья. Включение в Думу тверской и рязанской знати

В конце XV—начале XVI в. произошла ликвидация последних независимых княжеств — Тверского и Рязанского. Их аристократия влилась в состав московской знати.

Последний тверской великий князь Михаил Борисович (родился в 1453 г.) вступил на престол в феврале 1461 г. [535] ПСРЛ. Т. 15. Стб. 496.

Князь был связан родственными узами с Иваном III, женатым на его сестре Марии (умершей в апреле 1465 г.), и с суздальскими княжатами (его мать — дочь князя Александра Васильевича Суздальского). [536] Там же. Стб. 495.

Между мартом 1462 г. и сентябрем 1464 г. Иван III заключил союзное докончание с кн. Михаилом Борисовичем. [537] ДДГ. № 63. См.: Черепнин. Архивы. Ч. 1. С. 202.

По этому договору тверской князь уже в 1471 г. выслал своих воевод для участия в походе на Новгород. В том же году кн. Михаил женился на дочери литовского князя Семена Олельковича. Тверской князь принимал участие в общерусском походе на Новгород 1477—1478 гг. Во время похода Ахмата на русские земли в 1480 г. Михаил Борисович высылал своих воевод на помощь Ивану III [538] ПСРЛ. Т. 15. Стб. 497—498.

(схема 8).

В 1483 г., после смерти первой жены, кн. Михаил снова хотел взять супругу из Литвы, внучку Казимира. Около 1483 г. он заключил союзный договор с литовским великим князем. [539] ДДГ. С. 483—484; ПСРЛ. Т. 15. Стб. 498.

Все это вызвало резкое недовольство Ивана III. В результате похода московских войск на Тверь зимой 1484/85 г. кн. Михаил был принужден заключить новый договор с Москвой, согласно которому он фактически становился вассалом московского великого князя («братом молодшим»). Князь Михаил не смирился с этим и снова пытался вступить в сношения с Литвой. Его гонец был перехвачен. Миссия в Москву епископа тверского Вассиана (июль 1485 г.), имевшая своей целью урегулирование отношений с Иваном III, не увенчалась успехом. В результате нового похода Тверь была взята, а Михаил Борисович в ночь на 12 сентября бежал в Литву. Мать его зимой 1485 г. отправлена в заточение в Переславль. [540] ДДГ. № 79 и С. 483—484; ПСРЛ. Т. 6. С. 236—237; Т. 12. С. 217—218; Т. 24. С. 236; Т. 28. С. 318. Подробнее об обстоятельствах присоединения Твери см.: Черепнин. Образование. С. 887—895.

Присоединение Твери к Русскому государству в 1485 г. не означало еще полного ее слияния с общерусскими землями. В том же году Тверским княжеством был пожалован наследник московского престола кн. Иван Иванович Молодой, который был внуком по матери отца последнего тверского князя Михаила, а его жена, Елена Стефановна, — племянницей супруги кн. Михаила. [541] ПСРЛ. Т. 15. С. 500; ИЛ. С. 126. Был в Твери в 1485 г., мае 1486 г. и январе и марте 1488 г. (АСЭИ. Т. 1. № 517—519, 535; Т. 3. № 62, 161, 180; ср.: Сб. РИО. Т. 35. С. 16 и др.). В марте 1487 г. Иван Молодой выдавал грамоты на Кашин в Москве (Каштанов. Очерки. С. 402).

По наблюдениям С. М. Каштанова, Иван Иванович вскоре после 1488 г. лишился своей власти над Тверью. [542] Каштанов. История. С. 34. Впрочем, еще в июне 1489 г. он выдавал в Твери жалованные грамоты (ПКМГ. Ч. I, отд. 2. С. 200). Поэтому можно присоединиться к Д. Феннеллу, сомневающемуся в том, что Иван Иванович был отозван из Твери в Москву в 1488 г. (см. его рецензию на книгу С. М. Каштанова «Социально-политическая история России конца XV—первой половины XVI в.» (М., 1967): Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1968. Bd. 16. H. 2. S. 288).

Иван Иванович «бояр тверских» Михаила Борисовича «у себя пожаловал, в боярех учинил». [543] Дела по местничеству // Русский исторический сборник. М., 1842. Т. 5. С. 2.

Тем самым была заложена основа существования особой корпорации «тверских бояр», [544] См. под 1495 г. «тверские земли. . . бояре» (РК. С. 26). «Тверской боярин» упоминается в 1503 г. (Бегунов Ю. К. «Слово иное» — новонайденное произведение русской публицистики XVI в. // ТОДРЛ. Л., 1964. Т. XX. С. 351 и др.).

ликвидированной, по предположению Б. Н. Флори, после 1509 г.

После смерти княжича Ивана (март 1490 г.) власть в Твери перешла к его сводному брату Василию Ивановичу. [545] Выдавал и подтверждал грамоты в Твери в октябре 1490 г., 1490/91 г. (АСЭИ. Т. 2. № 271; Т. 3. № 181), 1496—июле 1497 г. (Там же. Т. 3. № 163—165). Был в Твери в 1493 г. (РК. С. 23).

Согласно гипотезе Каштанова, Василий Иванович между октябрем 1491 г. и августом 1492 г. был лишен Твери и получил в ведение Кострому и Белоозеро. Весной 1493 г. он снова отправлен в Тверь, но фактически распоряжался только Кашинским уездом. [546] Каштанов. История. С. 51—52. С этим согласиться трудно. В 1492/93 г. ему на Тверь писал Иван III (Сборник Хилкова. С. 374; ср.: Флоря Б. Н. Рец. на книгу С. М. Каштанова «Социально-политическая история России конца XV—первой половины XVI в.» (М., 1967) // История СССР. 1969. № 3. С. 181—182).

Осенью 1491 г. в Тверь были посланы писцы «земли писати по московски в сохи». [547] ПСРЛ. Т. 26. С. 287.

После опалы 1497 г. Василий Иванович снова потерял Тверь. И лишь в 1499 г. он получил в княжение Новгород и Псков, но не Тверь. Тверское княжество окончательно вошло в состав общерусских земель.

Слияние тверской знати с московской аристократией было длительным процессом, начавшимся задолго до присоединения Твери и окончившимся через несколько десятилетий после 1485 г. [548] Структура землевладения в Твери после 1485 г. существенно не изменилась. Сведение Тверского сборника, что Иван III «бояр Тверьскых много и князей на Москву свел» (ПСРЛ. Т. 15. Стб. 500), сомнительно (Флоря Б. Н. О путях политической централизации Русского государства (на примере Тверской земли) // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 282 и след.).

Интервал:

Закладка: