Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Название:Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-009407-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Зимин - Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В. А. Челяднин, как и его брат Иван, — участник всех трех Смоленских походов. В первом и во втором походах он находился в непосредственном окружении Василия III. В третьем походе он направляется из Тулы к Смоленску «з детьми боярскими з дворовыми». [937] РК. С. 48, 51, 55.

Это первое известное нам упоминание о дворовых детях боярских как особой группе служилых людей. В апреле и октябре 1514 г., а также в январе, феврале, марте 1515 г. В. А. Челяднин подписывает великокняжеские жалованные грамоты, а в декабре 1515 г. — указную грамоту житничному и рыбному белозерским приказчикам о выдаче руги Сорской пустыни. [938] АГР. Т. 1. № 52. С. 68—69; Кузнецов И. И. Жалованная грамота великого князя Василия Ивановича протопопу Волоколамского Воскресенского собора Антонию // Древности. Тр. Моск. Археологии, о-ва. М., 1909. Т. XXII, вып. 2. С. 278—280; АРГ 1505—1526 гг. № 118; ГИМ. Собр. Уварова. Карт. 66/20. Отд. 1. № 2. АФЗХ. Ч. 2. № 63. С. 63—64; ААЭ. Т. 1. № 159. С. 129—131; № 161. С. 131—132. В декабре 1515 г. грамоты докладывались Петру Яковлевичу Захарьину (АРГ 1505—1526 гг. № 123).

Вскоре после этого, во всяком случае до 1 февраля 1516 г., он умер. [939] АФЗХ. Ч. 2. № 70. С. 68; Шумаков. Обзор. Вып. 3. № 21. С 7.

В. А. Челяднин, как и его предшественник на должности дворецкого П. В. Шестунов, думных чинов не имел. [940] П. В. Шестунов получил звание окольничего уже после того, как перестал быть дворецким.

Женат он был на дочери Ф. В. Телепня Оболенского, одну свою дочь выдал замуж за Ф. И. Беззубцева, вторую — за кн. С. Ф. Курбского, а третью — за дальнего родича, будущего видного боярина эпохи Ивана IV И. П. Федорова. [941] Лихачев. Заметки. С. 76—77.

Вдова В. А. Челяднина (сестра временщика И. Ф. Телепнева-Оболенского) играла заметную роль в 1526—1533 гг. [942] В 1526 г. она присутствовала на свадьбе Василия III, а в 1533 г. на свадьбе кн. Андрея Старицкого (РК. С. 9, 13). Василий III называл ее «бабой» и оставлял при малолетнем наследнике опекуншей. Она была отстранена от политической деятельности после падения И. Ф. Телепнева-Оболенского. См. в Описи Государственного архива указ о ее людях: ГАР. С. 63 (ящик 121), 284.

Владея землями в Дмитровском и Волоколамском уездах, [943] В. А. Челяднин завещал Волоцкому монастырю свое крупное с. Болашково и другие земли Тверского уезда (АФЗХ. Ч. 2. № 65. С. 68). О связях Челяднина с Волоцким монастырем и Иосифом Саниным см.: Зимин. Вотчина. С. 109. У Челядниных были земли и в Переславском уезде (Титов А. А. Синодики XVII в. Переславского Никитского монастыря. М., 1903. С. 20).

В. А. Челяднин находился в дружеских отношениях с Иосифом Волоцким. Именно Челяднину волоколамский игумен написал послание с просьбой выступить за него ходатаем перед великим князем в годы, когда положение Иосифа при дворе пошатнулось (около 1511—1515 гг.). О близости Челядниных к Иосифу Волоцкому сообщал и новгородский летописец. [944] Послания Иосифа Волоцкого. С. 227—228; ПСРЛ. Т. 30. С. 176, 201.

После смерти братьев Челядниных их вдовы сохранили видное положение при дворе. Они присутствовали на свадьбах Василия III 1526 г. и кн. Андрея Старицкого 1533 г. и при смерти Василия III. [945] РК. С. 12—13; ПСРЛ. Т. 6. С. 272.

У внука Акинфа, Романа Ивановича Каменского, было пятеро сыновей — Григорий Курица, Иван Черный, Юрий, Полуект, Дмитрий. Старший из них около 1464—1473 гг. был наместником в Ростове и боярином у княгини Марии (Марфы). [946] АФЗХ. Ч. 1. № 7. С. 26; Род. кн. Ч. 1. С. 351. Предположение С. Б. Веселовского о том, что Роман «был великокняжеским боярином» (со ссылкой на генеалогические источники) (с. 54), на наш взгляд, малоубедительно.

Дочь Ивана Григорьевича Чорта Курицына выдана была замуж за кн. Ф. И. Стригина-Оболенского. Владения Каменских находились на удельной территории — в Каменском стане Бежецкого верха. [947] АРГ 1505—1526 гг. № 108; Веселовский. С. 54; Зимин А. А. Из истории феодального землевладения в Волоцком удельном княжестве // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 72.

Все это привело к тому, что никто из «Романовичей» в состав государевой Думы не пробился.

На судьбе потомков Ратши видны основные тенденции, связанные с думской службой старомосковского боярства. В Думу изучаемого времени попали представители младших ветвей потомков Ивана Морхини и Акинфа. Ф. Г. Товарок и Ф. М. Челядня боярами стали еще во время Василия Темного. В начале княжения Ивана III боярами были И. Ф. Ус Товарков (около 1476—1486 гг., а может быть, и ранее этого) [948] По родовому счету он должен был стать боярином ранее П. Ф. Челяднина.

и П. Ф. Челяднин (впервые упомянут около 1465—1471 гг., во всяком случае до 1478 г.).

П. Ф. Челяднина в Думе сменил его брат Андрей (1490—1500 гг.). Старшую ветвь Акинфовичей, возможно, в Думе представлял Ф. Д. Хромой (1475—1489) и его троюродный брат А. Р. Хруль Остеев (около 1478—1484 гг., вероятно в начале 80-х годов XV в.). [949] Сохранилось неясное сведение о боярстве еще одного троюродного брата Ф. Д. Хромого — А. И. Бутурлина (1456—70-80-е годы XV в.). См.: АФЗХ. Ч. 1. № 115.

Новое поколение Ратшичей дало в Думу окольничего И. И. Товаркова (сына «Уса» или «Сухого»), В 1501 г. сын Ф. Д. Хромого Григорий Федорович Давыдов стал окольничим, а уже в 1506 г. — боярином. Его брат Петр также был окольничим (1501—1510), равно как и троюродные братья Давыдовых И. В. Чобот (1489/90—1500) и И. А. Жулебин (1509—1520).

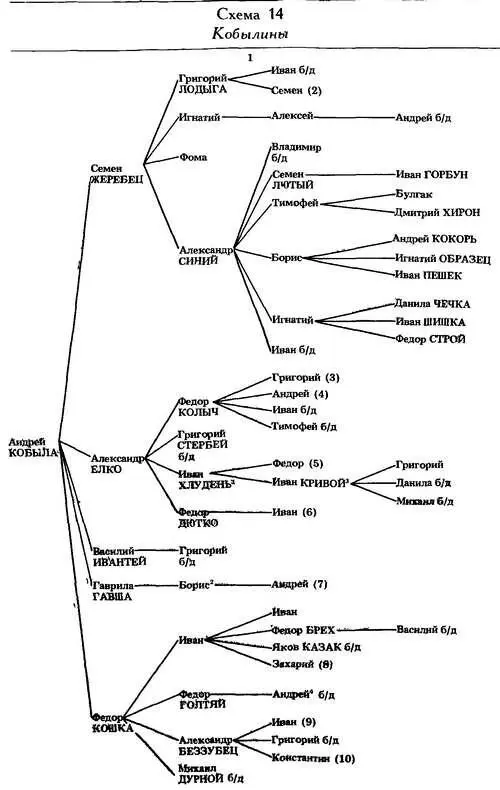

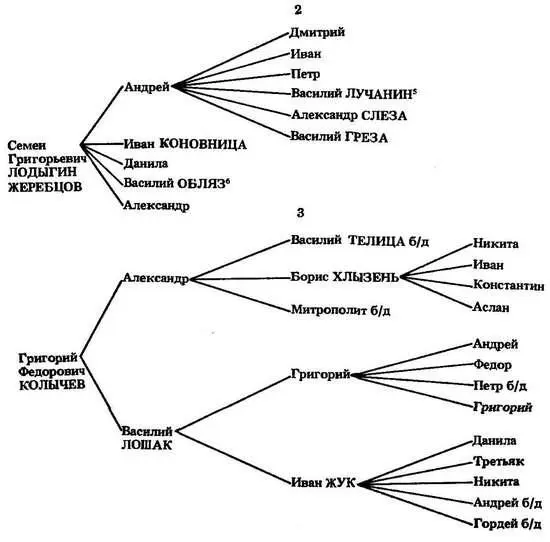

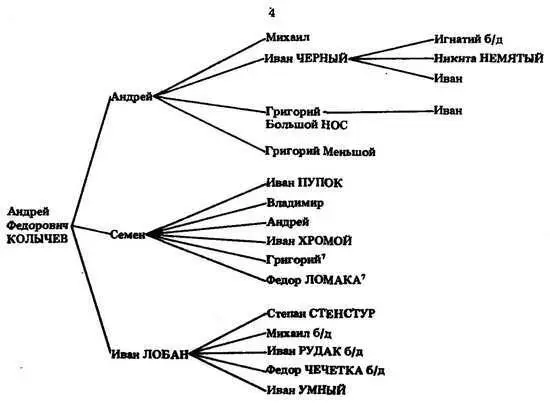

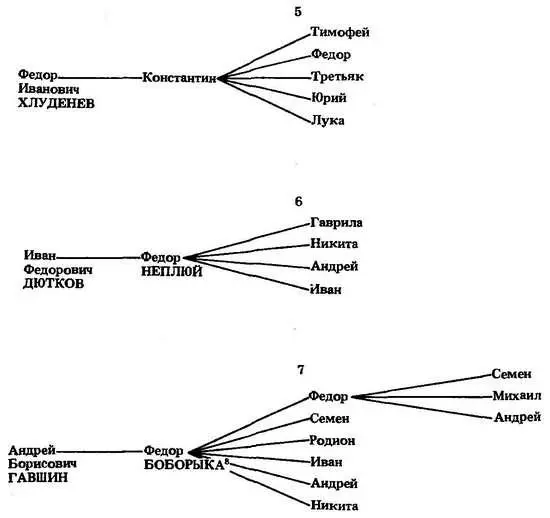

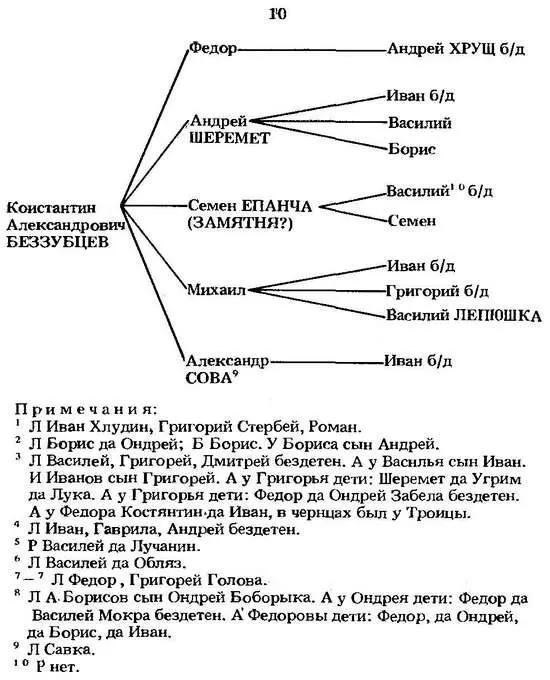

Родоначальником одной из самых могущественных старомосковских фамилий был некий Андрей Кобыла, служивший московским князьям еще в середине XIV в. Происходил он, вероятно, из коренных московских (и переславских) землевладельцев. У него, судя по родословию, было пятеро сыновей — Семен Жеребец, Александр Елко, Василий Ивантей, Гаврила Гавша и Федор Кошка (схема 14).

От первого из них пошли Лодыгины, Коновницыны, Кокаревы и Образцовы. Их среди придворной знати времен Ивана III и Василия III незаметно. На то были свои причины. Лодыгины (внуки первого сына Семена Жеребца — Григория Лодыги) были испомещены в Новгороде [950] Род. кн. Ч. 2. С. 94.

и как бы «выбыли» из дальнейшей игры в чины и звания. Один из них (Петр Андреевич) служил рядовым воеводой в 1515—1521 гг. [951] РК. С. 58, 67.

Внук брата Григория Лодыги — Александра Синего — Игнатий Борисович Образец находился на службе у кн. Андрея Васильевича Углицкого. [952] Род. кн. Ч. 2. С. 100; ПСРЛ. Т. 12. С. 219—220. С. Б. Веселовский ошибался, когда считал, что «Образцом» летописного известия был Василий Игнатьевич Синего (Веселовский. С. 143).

В 1488/89 г. он донес своему князю, что Иван III хотел его «поимать». Это не украшало его в глазах великого князя.

Интервал:

Закладка: