Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Название:Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Тарас - Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. краткое содержание

Авторы статей делятся на две группы. Одни являются приверженцами традиционной теории, согласно которой предками беларусов были славяне. Сторонники другой концепции доказывают, что наши предки — балтские племена, принявшие в средние века славянскую грамматику и христианское вероучение. В этой связи рассмотрена проблема происхождения беларуского языка.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI века. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И это — гигантские лесные просторы Восточной Европы и Западной Сибири! Там, что — тесно? В эпоху бронзы, в начале железного века? Невозможно поверить! А в Центральной Европе античного времени, где плотность оседлого земледельческо-скотоводческого населения была намного выше, ухитрялись передвигаться на территории друг друга и мирно сосуществовать целые народы. И никто не прятался за укрепления!

Оружие здесь делали, и наверняка не просто так. На поселениях и в погребениях встречаются копья и мечи, наконечники стрел, умбоны щитов. Причем на территории культуры подклошевых погребений все это в ощутимых количествах появилось с приходом туда кельтов, которые примерно со II века до н. э. активно перемещались на восток. Мы вообще не представляем себе, как складывались их отношения на самом деле: возможно, были какие-то военные стычки, соседские ссоры из-за владения земельными угодьями. Но войны кельтов с ранними предками славян не было! Как не было ее и между всеми ними и германцами, тогда же надвигавшимися на эти земли с северо-запада. Напротив, происходило интенсивное «смешивание» народов, судя по интенсивному «перемешиванию» культурных признаков.

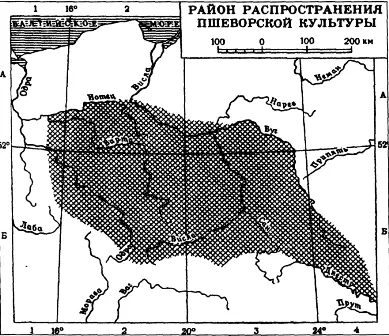

В результате к рубежу двух эр на территории бывшей культуры подклошевых погребений возникло новое образование — пшеворская культура. [17] Седов, 1994, с. 159–199.

Седов считал, что по следам материальной культуры ее можно отнести к славяно-кельтской. Заметим, кстати, что тот громадный «промышленный» район в Силезии, где процветала кельтская черная металлургия, входит в ареал именно пшеворской культуры. Жил он достаточно долго: от III–I веков до н. э. до III–IV веков н. э.

И все же кто-то на этих землях мог ужиться с пришельцами, кто-то — нет. Часть носителей культуры подклошевых погребений и их соседей-балтов (поморской культуры) уходила со своей исконной земли на восток, в места менее плотно заселенные. Особенно это касается тех, кто пришел в бассейн крупнейшего днепровского притока — Припяти. Это в основном глухие болотистые леса, на рубеже двух эр практически незаселенные. Поэтому пришельцы еще долго сохраняли здесь свой исконный культурный облик. А вот те, кто пришли на верхний и средний Днепр, смешались с местным населением: на верхнем Днепре — с местными балтами (днепровскими), на среднем — с потомками скифов-пахарей, как их называл «отец истории» Геродот.

В археологии все три группы этого населения принято считать одной культурой — зарубинецкой. Она существовала как самостоятельная культура со II века до н. э. по III век н. э. Затем в результате подвижек населения, главным образом, из-зa сарматских набегов из степи вверх по Днепру, ушла на север и северо-восток с насиженных за четыре века мест и растворилась в других культурах. С ней связаны два любопытных для нас момента.

Первое. «Зарубинцы», много поколений жившие в условиях относительного мира у себя на родине — на Висле, в Южной Прибалтике — и никогда не строившие укрепленных поселений, быстро освоили это занятие, попав на средний Днепр. Вот что значит соседи-кочевники! Но и это не помогало. Мирный земледелец не хотел мириться с каждодневной угрозой грабежа, а то и смерти или рабства. Умения же дать отпор, да и сил для этого у него еще не было! В результате он ушел подальше от степи, в менее плодородные и климатически благоприятные районы. Но, воистину, жизнь дороже! Так что с кельтами и германцами уживаться было проще. [18] Седов, 1994, с. 200–217.

Второе. Никто из специалистов до сих пор не смог однозначно определить языковую, этническую принадлежность «зарубинцев». Седов, например, полагал, что невозможно ретроспективным методом связать их с более поздними славянами, заселившими эти территории, скорее всего, это какая-то диалектная балто-славянская группа, не оставившая после себя прямых языковых потомков. [19] Седов, 1994, с. 217–219.

В общем, это еще одна нерешенная загадка.

Теперь вернемся к тем, кто остался на старом месте и пережил наплыв кельтского населения — к пшеворской культуре. Еще один любопытный, даже загадочный момент. По уровню развития материальной культуры — технологии черной и цветной металлургии, кузнечного, гончарного и ювелирного ремесла, возможно, что и сельского хозяйства — кельты были выше ранних славян. Это сказалось на материальной культуре «итогового» (пшеворского) населения: она в основном «продвинутая», кельтская.

Само же кельтское население постепенно исчезло. Археологически это выражается в том, что на всей этой территории, которая еще и расширяется на запад вплоть до Силезии, захватывая собственно кельтские земли, кельтские поселения и могильники прекратили существование, появились пшеворские. И хотя многие исследователи считают пшеворцев ранними славянами, хотя бы потому, что многие формы керамики и тип домостроительства получили продолжение в позднеславянских древностях, да и ареал этой культуры совпадает с позднейшим славянским, мы не знаем, на каком языке говорили эти люди. Если все-таки на праславянском, то скорее всего именно ко времени существования этой культуры относится укоренение в нем тех кельтизмов, которые выявляют в славянском языке лингвисты.

Германизмы же в славянском — результат переселения в западную часть пшеворского ареала в I–II веках н. э. германских племен с севера, из ареала ясторфской культуры. Здесь та же картина, что и с кельтами: это не война славян с германцами, это диффузия, «ползучая миграция» германцев в земли ранних славян. Снова идет постепенное смешение населения разных этнических корней, разных культур. Снова пришлые элементы растворяются в местных, давая в итоге симбиотическую культуру. Но при этом в западных частях пшеворского ареала преобладают германские черты, в восточных — протославянские. [20] Седов, 1994, с. 170–196.

И все-таки полного смешения с германцами не произошло. Если судить по погребениям праха покойных в урнах, сопровождаемым богатым погребальным инвентарем, где много оружия — это именно германские погребения, как правило, находящиеся возле поселений с длинными наземными, типично германскими домами. Явно это имущество военно-дружинного сословия! Оно не сливалось с рядовыми земледельцами, вероятно как-то социально возвышалось над ними. В общем, мы не можем точно сказать, какие отношения в тот период складывались между славянским и германским этносом в ареале пшеворской культуры. Ясно одно: это еще не государство, еще не было городов, сложной социальной иерархии, четко очерченных границ, даже наследственной аристократии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: