Николай Николаев - 500 великих загадок истории

- Название:500 великих загадок истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4375-6,978-5-4444-8067-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Николаев - 500 великих загадок истории краткое содержание

500 великих загадок истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Беневский высадился на северо-западном берегу острова, в заливе Антангар. Хотя его не было на Мадагаскаре восемь лет, островитяне хорошо помнили барона. Беневскому везде отдавали почести, оказывали всемерную помощь. Барон делал все для того, чтобы упрочить свое положение и наладить старые связи. Послания к мальгашским вождям Беневский подписывал так: «Мауриций Август, милостью Божией король Мадагаскара».

Колониальные власти считали, что Беневский полон опасных замыслов. Пора дать понять этому «королю», кто настоящий хозяин! К форту Мавритания – столице Беневского – двинулся карательный отряд капитана Ларшера. Точной дороги никто в отряде не знал. Шли, пробираясь через девственный лес, и… случайно наткнулись на замаскированную тропинку. Беневский не предполагал, что французы ее обнаружат! Его укрепления были возведены большей частью со стороны моря. Таким образом, Ларшер беспрепятственно обошел Мавританию с тыла.

На рассвете Беневский вышел на крыльцо и увидел бегущих к форту солдат. Он схватил мушкет и крикнул: «Всем к частоколу!» Рядом с ним встали его соратники: сын большерецкого священника Иван Устюжанинов, барон д’Адельгейм, юный Генский, четыре матроса-американца, солдаты-мальгаши… Барон грозно предупредил атакующих: кто сунется к форту – пуля в лоб! Но, увы, одна из первых пуль попала прямо в него, прошив грудь Беневского навылет.

Удивительный каприз судьбы: в этой стычке не погиб никто, кроме 45-летнего «короля Мадагаскара».

Тиббу – «внуки эфиопов»?

За сахарские оазисы испокон веков велась ожесточенная борьба. Здесь столкнулись интересы туарегов и тиббу. Между ними в течение сотен лет шла война за владение богатыми и прибыльными соляными копями.

Французские колониальные войска положили конец войне, усмирив и туарегов, и тиббу. В то время как туареги оказали пришельцам героическое сопротивление, тиббу ушли в недоступные горы и тем самым избавились от пагубного влияния захватчиков…

Всем, что стало известно в Европе о тиббу, мы целиком обязаны немецкому путешественнику Густаву Нахтигалю, давшему во время своего путешествия к султану Борну следующее весьма подробное их описание: «У большинства из них – темная кожа различных оттенков желтизны. Все худощавые, без икр, пропорционально сложенные, среднего роста, с очень тонкими конечностями; они значительно отличаются по своим внешним данным от того типа, который принято определять как негроидный. Волосы у них длиннее и менее курчавые, чем у большинства негров, бороды также жидкие; они выделяются живым и умным взглядом, изящной походкой и пластичными движениями».

Люди народа тиббу

Французский географ Огюстен Бернар полагает, что тиббу, так же как и туареги, являются потомками гарамантов, которые, однако, смешались с каким-то негроидным туземным народом. В пользу этого говорит тот факт, что их обычаи и нравы очень похожи на обычаи и нравы туарегов. Таким образом, по его мнению, – это берберы, освоившие один из суданских языков.

К совершенно противоположному мнению пришел французский этнолог Жан Шапелль. Он считает, что тиббу – потомки не гарамантов, а преследуемых гарамантами «эфиопов». Действительно, многие обычаи и внешний облик тиббу могут служить доказательством этой теории.

Тиббу получили свое название от нагорья Тибестии. Они состоят из нескольких небольших групп, язык которых отличается незначительными диалектными особенностями. На севере, в Тибести, до самого Феццана, живет группа теда; на юге, вплоть до Борку, – группа даза совместно с подгруппой креда (у Бахр-эль-Газаля); в горах Эннеди, на юго-востоке от Тибести, обитают бидеяты, а южнее, в Дарфуре и Вадаи, – группа загава.

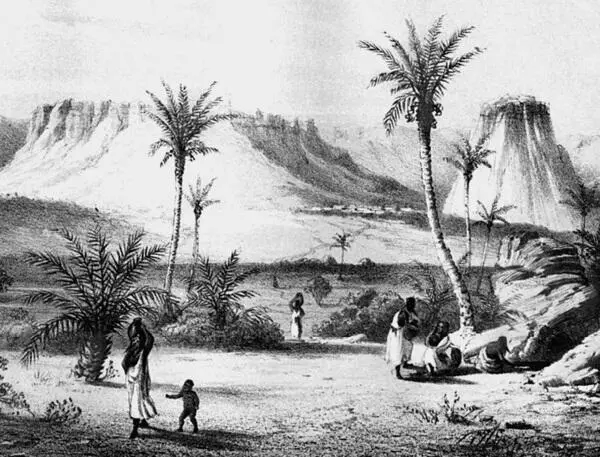

Нагорье Тибести – родина тиббу.

Тиббу всегда очень тяжело жилось в этом краю. Они вынуждены были беспрестанно бороться с голодом. Многие перекочевали в более плодородную долину Бардаи на северо-востоке нагорья.

Английский путешественник Ричардсон еще сто сорок лет назад описал невзыскательность и выносливость тиббу: «Когда тиббу, житель Тибести, отправляется в путешествие, у него с собой только козий бурдюк с водой и несколько горстей фиников. Если эти запасы кончились, он может три дня подряд ничего не брать в рот, просто туже затягивает пояс и продолжает свой путь. На следующий день он снова затягивает пояс. Если же он и после этого не находит ничего съестного, то уже всерьез огорчается…»

Жизнь тиббу Тибести подчинена строгому ежегодному ритму. Они кормятся за счет своих стад и садов.

У тиббу, как и у всех народов Сахары, своя социальная иерархия. Правда, она не настолько резко выражена, как у туарегов. В основном различают «благородных» и вассалов. Последние обязаны платить дань «благородным». Следует отметить, что «благородные» не считают ниже своего достоинства работать. У тиббу нет царя, высший авторитет для них – вождь племени. Однако и он не обладает большой властью. Его главная функция – «внешнеполитическая». Вождь обязан вести переговоры с другими племенами, если речь идет о разграничении пастбищ и т. п. Раньше он был также военачальником во время войны.

У тиббу кузнецы образуют относительно многочисленную касту – азза, куда входят и представители других профессий, как, например, деревообделочники, скорняки и охотники, так как кузнецы-тиббу обрабатывают исключительно металл. Азза сохранили множество доисламских обычаев. Это опять-таки позволяет предположить, что они не тиббу, а потомки другого народа, который жил в Тибести до прихода сюда кочевников-скотоводов и в обычаях и нравах которого сохранились остатки первоначальной сахарской культуры.

Тиббу – мусульмане. Предполагают, правда, что они приняли мусульманство всего лишь двести или триста лет назад. Они присягают на Коране, однако они также верят в то, что ложная клятва неизбежно приведет в течение одного года к смерти клятвопреступника. Очень немногие тиббу отправляются на богомолье в Мекку, а в дни уборки урожая в торжественной обстановке исполняются древнейшие анимистические ритуалы плодородия.

Положение женщин основывается на удивительном смешении мусульманских и домусульманских обычаев.

В Тибести в настоящее время происходит процесс, совершенно противоположный тому, который наблюдается на северо-западе Сахары. Если там кочевничество идет на убыль, то в Тибести оно процветает. Как только оседлый или полуоседлый тиббу заработал достаточно денег для покупки нескольких верблюдов, он тут же снимается с места. Причина, очевидно, не только в дальнейшем наступлении пустыни, но и в стремлении тиббу уйти из-под контроля властей, сохранив свободу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: