Армен Гаспарян - Россия и Германия. Друзья или враги?

- Название:Россия и Германия. Друзья или враги?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 1 редакция

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-699-95193-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Армен Гаспарян - Россия и Германия. Друзья или враги? краткое содержание

Могли ли Москва и Берлин избежать двух мировых войн или это было предопределено судьбой? Из книги вы получите ответы на следующие вопросы:

Как будущие императрица Фике и черносотенец Грингмут становились истинно русскими людьми?

Что послужило причиной немецкого погрома в Москве в 1915 году?

Почему провалилась революция в Германии?

Действительно ли учились генерал Гудериан в Казани, а рейхсмаршал Геринг в Липецке?

Должен ли СССР разделять ответственность с Германией за начало Второй мировой войны?

Почему Третий рейх был обречен на итоговое поражение уже осенью 1941 года?

Россия и Германия. Друзья или враги? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

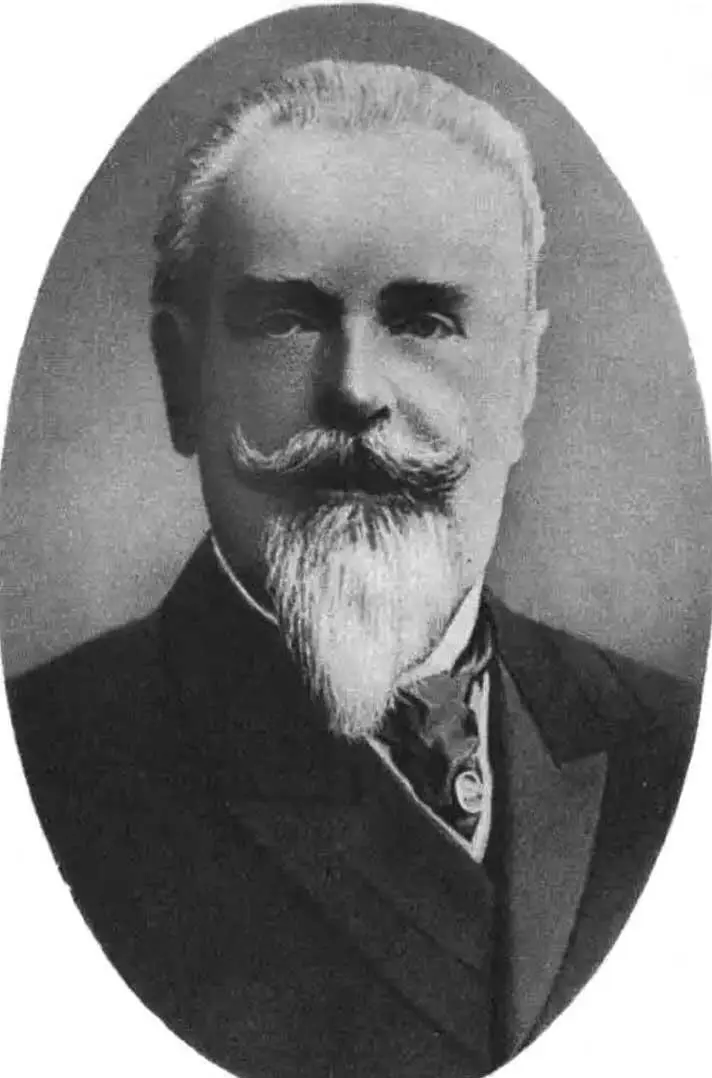

Генерал от инфантерии М. В. Алексеев, начальник штаба Верховного главнокомандующего

Прекрасно понимаю, как недовольны сейчас поклонники государя императора. В их глазах он абсолютно безупречен во всем. Они привычно готовы не обращать ровным счетом никакого внимания на все многочисленные неприятные факты. Особой популярностью пользуются слова последнего начальника штаба Корниловской ударной дивизии Генерального штаба полковника Евгения Месснера: «Глядя на Императора, каждый видел в Нем стосемидесятимиллионную Россию, отчизну от Либавы до Владивостока. Не обожествляя, каждый видел в нем Земного бога России, мощь России, ее величие, ее славу» . И не поспоришь! Настроение армии было именно таким. Но спустя сто лет после тех событий пора бы уже перестать жить в мире самодельных иллюзий.

Те успехи, вроде остановки «Великого отступления» или Брусиловского прорыва, которые у нас сегодня почему-то принято отождествлять исключительно с личностью Николая II, были бы в принципе невозможны без начальника его штаба – генерала от инфантерии Михаила Васильевича Алексеева. Его нынче принято поносить последними словами, обвиняя во всех смертных грехах: от мнимого участия в заговоре против государя императора до того, что именно он – главный виновник безблагодатности Белого движения прямо с момента его зарождения.

Между тем современники совершенно иначе оценивали Алексеева. Приведу лишь одно свидетельство. Адмирал Колчак: «Я всегда считал его самым выдающимся из наших генералов, самым образованным, наиболее подготовленным к широким военным задачам. Это для меня являлось гарантией успеха в ведении войны, ибо фактически начальник штаба Верховного командования является главным руководителем всех операций».

В этом месте обычно слышатся истошные крики современных монархистов. Невозможно отрицать, что именно после того, как Николай II встал во главе армии, наладилось снабжение частей, вырос боевой дух, прекратились конфликты между гражданской и военной администрациями. Последний пункт мне особенно нравится. И ведь повторяющие эти слова даже не задумываются над невероятно простым вопросом: а кто мешал государю императору заняться армией до вступления в должность Верховного главнокомандующего? Неужели полномочий не хватало у самодержца Всероссийского, Московского, Киевского, Владимирского, Новгородского и т. д.?

Те успехи вроде остановки «Великого отступления» или Брусиловского прорыва, которые у нас сегодня почему-то принято отождествлять исключительно с личностью Николая II, были бы в принципе невозможны без начальника его штаба – генерала от инфантерии Михаила Васильевича Алексеева.

Но даже не это главное. Обычно в защиту Николая II как Верховного главнокомандующего приводится великолепный аргумент. Дескать, этот шаг позволил лишить оппозицию, которая готовилась к государственному перевороту, сильной фигуры в лице великого князя Николая Николаевича. Но, во-первых, непонятно, откуда берется утверждение, будто бывший Верховный главнокомандующий спал и видел, как бы поскорей примкнуть к Милюкову и Гучкову. А во-вторых, даже если принять данную версию за правду, отставка великого князя лишь отсрочила на время дворцовый переворот, а вовсе не ликвидировала заговор. К чему все это привело, я подробно описывал в книге «Крах великой империи».

Ярким примером неудачной кадровой политики лично Николая II в годы Великой войны является фигура Бориса Владимировича Штюрмера, еще одного этнического немца. Нынче этот человек, волею государя императора ставший премьер-министром в воюющей с Германией стране, основательно забыт. Но это вовсе не означает, что и мы не должны о нем вспоминать. Напротив – должны. И будем это делать, чтобы спустя сто лет начать избавляться от иллюзий, взращенных в общественном сознании русскими эмигрантами первой волны и их нынешними последователями из числа отечественных либералов.

Б. В. Штюрмер, глава правительства Российской империи

Для начала одна цитата. Современники так описывали Штюрмера: «Православный немец давно известен: неглупый, но бессердечный человек, известный ретроград, крайний правый, человек с умом, административной опытностью и с известным тактом. Спрашивается только, какое впечатление произведет в России и в армии назначение немца как раз в это время? Доказывай потом, что он православный и по-русски говорит лучше, чем по-немецки». Как вам такой типаж из «черной сотни Госсовета»? Не торопитесь отвечать, это свидетельство, что называется, для затравки.

После поражения в Польше летом 1915 года тяжелое бремя военных расходов заставило Россию настолько истощить свои ресурсы, что она оказалась в финансово-экономической зависимости от союзников по Антанте. Резко обострилась политическая обстановка внутри страны, где шел необратимый процесс разрушения государственной власти. И дело тут не столько в кознях Государственной думы, сколько в регулярных сменах министров и губернаторов и принятии Николаем II далеко не всегда хорошо продуманных решений.

В этой не самой здоровой обстановке главенствующую роль во внутренней политике стала играть императрица Александра Федоровна. И ладно бы только она одна! Но ведь и окружение во главе с Распутиным активно пыталось влиять на все процессы. Именно по настоянию супруги государь император решается укрепить собственную власть путем создания однородного правительства, в которое бы входили только представители правых и монархических кругов. 19 января 1916 года вместо совсем уже постаревшего председателя Совета министров назначается Штюрмер. Он тоже уже не мальчик – 67 лет исполнилось к тому моменту.

Фактический руководитель экономического департамента Министерства иностранных дел Российской империи князь Сергей Урусов после смены премьера записал по следам событий в своем дневнике: «О Штюрмере не слышно нигде ни одного приличного слова. Все недоумевают, почему его назначили, и таксируют его весьма низко; слышал, что он неглупый человек; что же касается его нравственных качеств и государственных убеждений, то все сходятся на том, что никогда ничем себя не проявил и никаких данных нет ожидать, что он будет на высоте положения» . Это, кстати, еще весьма толерантная оценка.

В глазах русской интеллигенции Штюрмер вообще выглядел откровенно карикатурным персонажем. О нем ехидно говорили, что Борис Владимирович крестится сразу обеими руками, чтобы доказать всем свое необычайное рвение к православной вере и прослыть глубоким знатоком церковных канонов. Еще более жестко высказывался петроградский обыватель. Оценка нового премьер-министра колебалась в диапазоне от «недоразумение» до «какое дело России до Штюрмера и Штюрмеру до России?». Современные монархисты обычно на это ничего возразить не могут. По той лишь причине, что их подавляющее большинство про этого самого Штюрмера никогда не слышало и даже не подозревало о глубине управленческого кризиса в империи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: