Михаил Кубланов - Иисус Христос — бог, человек, миф?

- Название:Иисус Христос — бог, человек, миф?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1964

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кубланов - Иисус Христос — бог, человек, миф? краткое содержание

Читатель с интересом прочитает главы, раскрывающие идеи века — ведущие социальные и нравственные идеи, которые христианство, преломив сквозь призму религиозной фантазии, обернуло божественным откровением. Его внимание привлечет рассказ и о религиозных исканиях эпохи, и о проявлениях скептицизма и вольнодумства по отношению к религии. Его не оставит равнодушным и проблема «Христа» до Христа — проблема земных корней христианства, происхождения его образов, сказаний, обрядности.

В книге приводятся некоторые данные и о новейших открытиях и исследованиях, например об открытиях в районе Мертвого моря, находках ранних папирусных списков некоторых новозаветных произведений, открытии в районе Верхнего Египта запрещенных церковью евангелий, посланий, деяний.

Незнакомые читателю слова и понятия объясняются автором в приложенном к книге «Аннотированном словаре имен, названий и терминов». Приведенные в книге иллюстрации в ряде случаев публикуются впервые в советской литературе.

Иисус Христос — бог, человек, миф? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

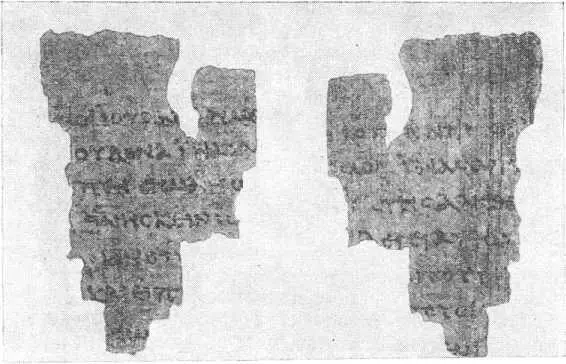

Самым ранним списком новозаветных произведений, фрагмент которого сохранился в среднем Египте, считается папирус из библиотеки Райлендса, приобретенный еще в 20-х годах нашего века, но долго остававшийся в безвестности. На нем имеются небольшие отрывки из 18-й главы евангелия Иоанна. По палеографическим признакам исследователи датируют его серединой или даже 30-ми годами II в. н. э. Близки к ним по времени открытые в 1935 г. фрагменты неизвестного евангелия из коллекции папирусов Эджертона, в некоторой степени сходного с евангелием Иоанна. В 1930 г. был найден древнейший текст посланий Павла и кое-какие другие фрагменты. Эти документы получили название папирусов Честер-Битти. Датируют их первой половиной III в. К этому же времени относится опубликованный в 1956 г. папирус Бодмер II, на котором записана половина евангелия Иоанна. В 1934 г. при раскопках Дура-Европос близ арабской деревни Ес-Салихие по среднему течению Евфрата был найден фрагмент Диатессарона — евангелия, составленного Татианом по четырем каноническим. Оно датируется серединой III в. н. э.

Папирус Райлендса. Фрагмент евангелия от Иоанна (18, 31–33; 37–38). Первая половина II в. н. э. Манчестер.

Папирус Эджертона. Фрагмент неизвестного евангелия. Первая половина II в. н. э. Лондон. Британский музей.

Папирус Честер-Битти. Отрывок из евангелия от Луки (11, 50–12, 12). Первая половина III в. н. э. Лондон. Коллекция Честер-Битти.

Наконец, следует назвать Ватиканский и Синайский кодексы новозаветных произведений, датируемые серединой IV в. н. э. Большой интерес представляет также так называемый кодекс Муратори, составленный, как полагают, на рубеже II–III в. н. э. Этот кодекс представляет собой перечень канонических новозаветных произведений. Кроме ранней даты интересно и то, что состав канона Муратори отличается от общеизвестного. Из 27 новозаветных произведений позднейшего канона там названы 22; зато в кодекс включены некоторые неканонические произведения, сочтенные позднее апокрифическими.

Две выдающиеся находки, сделанные почти в одно и то же время, обогатили науку уникальными материалами, имеющими важное значение для истории происхождения христианства.

В 1947 г. (по другой версии — в 1945 г.) [20] И. Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря. М., 1960; С. И. Ковалев, М. М. Кубланов. Находки в иудейской пустыне. М, 1960.

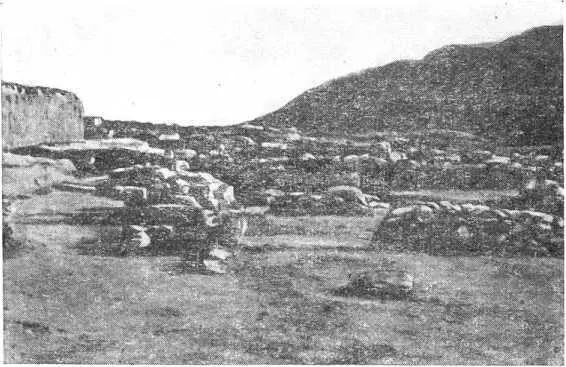

на побережье Мертвого моря была обнаружена пещера с древними рукописями — списками некоторых ветхозаветных книг и неизвестных ранее произведений секты, которая была сопоставлена исследователями с иудейской сектой эссенов. В следующие годы усилиями кладоискателей и ученых было выявлено еще десять пещер с рукописями, множество жилых пещер и руины административного центра общины — Хирбет Кумран.

Развалины поселения Хирбет Кумран. Общий вид раскопок.

Изучение рукописей показало, что многие черты идеологии, социальных идеалов, этических и религиозных идей кумранской секты перекликаются с такими же чертами раннехристианских общин. И поскольку эти элементы кумранской общины сложились в дохристианское время, возникла проблема влияния религиозного движения, представленного кумранитами, на формирование христианства. При этом наибольшую сенсацию вызвал образ «учителя праведности» кумранских свитков, некоторые черты которого сопоставимы с обликом евангельского Иисуса.

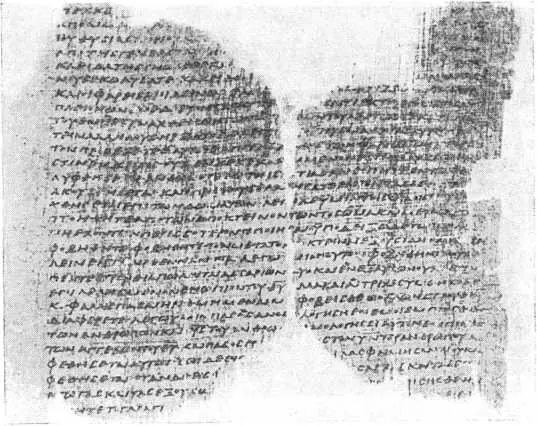

В 1945 или 1946 гг. была сделана замечательная находка в Верхнем Египте [21] Doresse Les Iivres secrets des Gnostiques d’Egypte. Paris, 1958; M. К. Трофимова. Из истории идеологии II в. н. э. — «Вестник древней истории» (далее — ВДИ), 1962, № 4, стр. 66–90.

. На левом берегу Нила, в районе Наг-Хаммади (неподалеку от античного поселения Хенобоскион), где в IV в. н. э. возникли первые христианские монастыри, был обнаружен сосуд с рукописями.

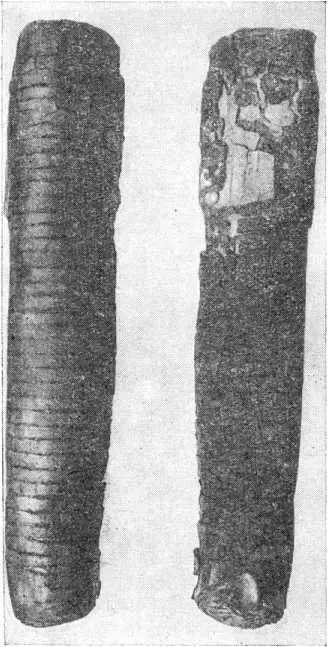

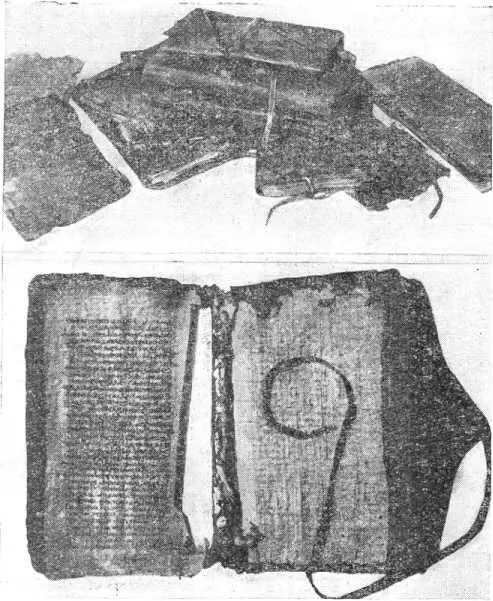

По мнению исследователей, он был укрыт не позже V в. н. э. в погребении (?) на заброшенном христианском кладбище. В сосуде оказалась целая библиотека произведений на коптском языке. Это были тайные религиозные книги одной из тех гностических сект, которые в ранний период находились в русле христианского движения, но впоследствии ввиду расхождения по различным вопросам вероучения и, возможно, социальных идеалов были объявлены официальной церковью еретическими. Хенобоскионская находка содержала 44 произведения. По палеографическим признакам они датируются III–IV вв. н. э. Но это не оригиналы, а копии-списки, сделанные, по-видимому, с греческого текста II в. н. э.

Нераскрытые свитки.

Гностические рукописи, найденные в Верхнем Египте. III–IV вв. н. э. Каирский музей.

Значение этой находки выясняется уже из самого характера этих книг. Здесь — евангелия, послания, деяния, апокалипсисы, т. е. те же виды произведений, которые мы находим в Новом завете (а также и некоторые другие). Но это были запрещенные церковью и, по-видимому, уничтожавшиеся ею «еретические» произведения — евангелие от Фомы, евангелие от Филиппа, евангелие истины, послание Евгноста и др. Некоторые из них были известны ранее лишь по названию или в незначительных отрывках. Сейчас в руки ученых попали произведения оппозиционных течений христианства в первоначальном их объеме.

Уже первые сличения выявили черты сходства и различия их с новозаветными книгами. Открылась возможность конкретно изучить процесс формирования того круга христианских произведений, которые церковь назвала «священным писанием», и показать их связь, а в ряде случаев и зависимость от других раннехристианских писаний, объявленных затем апокрифическими.

Работа эта только начинается, и нужно ожидать, что она окажется чрезвычайно плодотворной для научного раскрытия ряда вопросов возникновения новозаветной литературы и формирования христианства.

Глава третья. «Великая блудница» Апокалипсиса

В одном из новозаветных произведений, в Апокалипсисе (Откровении Иоанна), приводится пророческое видение относительно «великой блудницы», сидящей на водах многих, великого города, царствующего над царями земными. Современникам автора нетрудно было догадаться, кого тот имел в виду. Речь шла о Риме, и сочинитель Апокалипсиса не скрывает своей ненависти к этому царственному городу, олицетворявшему в его представлении все пороки огромного государства. Он обличает его за «жемчуга и виссон», гневно обрушивается на «яростное вино блудодеяния», которыми Рим напоил и купцов, и царей, и народы, и целые страны (18, 2–3). Автор Откровения тешит свое воображение картинами гибели этого «вечного» города, черпая свои образы частично из Ветхого завета, частично из мистических представлений, господствовавших в его время. Тут и бездонные бездны, и семирогие звери (число рогов символизирует семь холмов, на которых раскинулся Рим), и дым пожарищ, и кровь «всех убитых на земле» (18, 24). Он противопоставляет земной виссон римских язычников небесному виссону христианской праведности и ждет «страшного суда». Ф. Энгельс, который в своих занятиях вопросами происхождения христианства особо останавливался на этой книге, датирует ее 68–69 г. н. э. [22] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 21, стр. 7—13.

Интервал:

Закладка: