Михаил Мягков - Цари-полководцы. Иван III, Иван IV Грозный, Алексей Михайлович Тишайший, Петр I

- Название:Цари-полководцы. Иван III, Иван IV Грозный, Алексей Михайлович Тишайший, Петр I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-869-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мягков - Цари-полководцы. Иван III, Иван IV Грозный, Алексей Михайлович Тишайший, Петр I краткое содержание

Иван III Великий, Иван IV Грозный, Алексей Михайлович, Петр I Великий – за каждым из этих имен стоит великая эпоха испытаний и преобразований, сражений и побед. Обо всем этом вы сможете узнать в новой книге «Цари-полководцы».

Цари-полководцы. Иван III, Иван IV Грозный, Алексей Михайлович Тишайший, Петр I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За службу давался земельный надел размером от 150 до 3 тыс. га. Кроме земельного надела, полагалось денежное жалованье в зависимости от разряда – от 4 руб. до 1200 руб., которое выдавалось или при выступлении в поход или через два года на третий.

С каждых 100 четей (около 50 га) доброй земли должен был выступить в поход один воин «на коне и в доспехе полном», а в дальний поход «о дву конь». Кто выводил воинов сверх «поверстанных» ему, тому увеличивалось денежное жалованье. «Нетчики», т. е. уклонившиеся от службы, строго наказывались.

Поместье переходило от отца к сыну. До 15-летнего возраста дворянин числился недорослем. Когда ему исполнялось 15 лет, его записывали в десятню (служилый список) и он становился новиком. Для учета и проверки служилых дворян периодически проводились смотры, уточнявшие десятню, которая по существу являлась организационно-административной единицей, объединявшей дворян, приписанных к одному городу. Поместная дворянская конница составляла теперь значительную часть русского войска.

В 1550 г. был организован отряд численностью в 3 тыс. «выборных стрельцов из пищалей», состоявший из шести «статей – по 500 стрельцов в каждой «статье». Каждая «статья» делилась на сотни. «Головы у них учинил», т. е. командирами Иван IV назначил детей боярских. Стрельцы содержались не только во время войны, но и в мирное время. Они были одинаково вооружены и обмундированы. Это было начало организации постоянного русского войска.

В летописи наименование «огненные стрельцы» появляется несколько раньше, а именно в январе 1547 г., когда Иван IV к. ратным людям «еще ново прибави к ним огненных стрельцов много, к ратному делу гораздо изученных и глав своих не щадящих, а в нужное время отцы и матерей, и жен, и детей своих забывающи, и смерти не бояшеся…»

Стрельцы набирались из «вольных» людей, за службу они получали жалованье и участки земли вблизи городов, за которые обязаны были служить пожизненно и наследственно. Жили стрельцы в особых слободах, имели землю, занимались торговлей и ремеслом.

Из лучших стрельцов был сформирован особый конный отряд. Эти стрельцы назывались стремянными.

Следствием количественного и качественного роста стрельцов и наряда явилось возникновение так называемого гуляй-города, который позволял наиболее эффективно использовать огнестрельное оружие в полевом бою. Впервые он упоминается в летописи 1522 г. при встрече русской рати с татарами на р. Ока.

Гуляй-город – это подвижное полевое укрепление, которое устраивалось из толстых досок, перевозимых на повозках или санях. Доски, а может быть, и целые щиты, были подогнаны, и нужно было их только собрать, на что требовалось немного времени.

Организация русского войска в XVI в. была более четкой, чем ранее. Войска, собранные для похода, назывались ратями. Каждая рать действовала на одном направлении. Состав рати был различен: от трех до семи полков разной численности.

Полки делились на сотни, а сотни – на десятки. Стрельцы в мирное время состояли из приказов по 500 человек в каждом, а последние – из сотен, полусотен и десятков.

Командный состав комплектовался из бояр и дворян. Во главе всей рати стоял большой воевода. Полками командовали полковые воеводы. Кроме полковых, были еще воевода у наряда (начальник артиллерии), гулявый воевода (начальник гуляй-города), ертаульный воевода (начальник разведки). При воеводах были дьяки с подьячими (помощниками), которые писали приказы, «ведали государеву казну» и вели журналы военных действий. Так в русском войске зарождался войсковой штаб. Полками и приказами командовали головы, которым подчинялись сотники. Полусотней командовал пятидесятник, а десятком – десятник.

Войско, сосредоточенное на сборном пункте для похода, теперь состояло из шести тактических единиц – полков: большого полка, полков правой и левой руки, передового, сторожевого и ертаульного. Кроме полков, в состав войска обязательно входили наряд и гуляй-город.

Главные силы составлял большой полк, фланги которого обеспечивали полки правой и левой руки. Уже имелись элементы тактического распределения наряда: большой наряд двигался с большим полком, а полковой наряд входил в состав остальных полков. Наличие полкового наряда в русском войске второй половины XVI в. подтверждается документами: впервые он упоминается при казанском походе 1552 г. В «наказе» 1572 г. Воротынскому сказано: «наряд походный – полковой»; в перечне орудий 1582 г. значится: «пушка полковая», «пищаль полковая». По своему тактическому назначению и калибрам наряд отряда Ермака был также полковым нарядом.

Походный порядок русского войска в XVI в. усложнился, теперь для его организации требовались предварительные расчеты и хорошее управление.

Осадный наряд, пехота, необходимые инструменты и запасы часто отправлялись по рекам в район предстоящих действий. Остальное войско следовало походным порядком, нередко по нескольким маршрутам.

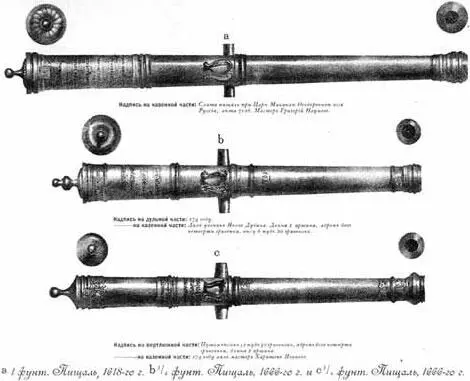

А. Висковатов. «Историческое описание одежды и вооружения российских войск».

Вперед до шести переходов выдвигался ертаул, который состоял из легкой конницы и высылал дальние разъезды. Ертаул вел разведку путей противника и охранял главные силы от внезапных нападений врага.

Удаление ертаула на шесть переходов обеспечивало своевременное получение сведений о противнике, доставлявшихся конными посыльными. Командование имело достаточно времени для принятия решения и для его осуществления. За ертаулом следовали даточные люди для исправления дорог, мостов, гатей и пр. В главных силах двигался передовой полк, являвшийся авангардом, за ним – большой полк с нарядом, затем шли обозы и в арьергарде следовал сторожевой полк. Полки правой и левой руки обеспечивали соответствующие фланги.

Величина суточного перехода в среднем достигала 15 км, но доходила иногда до 20 и 30 км. Большие обозы уменьшали подвижность войска.

Боевой порядок русского войска в XVI в. имел свои особенности. Его опорой являлся гуляй-город, который занимали стрельцы и наряд. Для установки и обеспечения гуляй-города «воевода гулявой» получал в свое распоряжение 1 тыс. всадников. На флангах гуляй-города устанавливались туры для большого наряда. Здесь же выстраивалась пехота. Средством удара и маневра была многочисленная, весьма подвижная конница.

Обычно бой начинала конница стремительным ударом по противнику. Если не удавалось сразу сломить сопротивление врага, конница отходила за пехоту, которая принимала на себя удары врага и дралась с необычайной стойкостью и упорством под прикрытием местных препятствий и гуляй-города. В это время конница приводила себя в порядок и вновь бросалась в бой. Исход боя решался введением из засады общего резерва, которым являлся западной полк, атаковывавший противника с флангов и тыла в то время, когда наряд обстреливал его с фронта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: