Михаил Мягков - Полководцы Петра I. Борис Шереметев, Федор Апраксин, Родион Боур, Никита Репнин, Яков Брюс, Александр Меншиков, Михаил Голицын

- Название:Полководцы Петра I. Борис Шереметев, Федор Апраксин, Родион Боур, Никита Репнин, Яков Брюс, Александр Меншиков, Михаил Голицын

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-871-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мягков - Полководцы Петра I. Борис Шереметев, Федор Апраксин, Родион Боур, Никита Репнин, Яков Брюс, Александр Меншиков, Михаил Голицын краткое содержание

Полководцы Петра I. Борис Шереметев, Федор Апраксин, Родион Боур, Никита Репнин, Яков Брюс, Александр Меншиков, Михаил Голицын - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сопровождал царя в путешествии по Европе в 1697–1698 гг. в составе «Великого посольства». Проходил обучение в Нидерландах и Англии. Выполнял многочисленные поручения царя по закупке учебников, книг и оборудования.

Великая Северная война (1700–1721) началась для Якова Виллимовича, произведенного в звание генерал-майора артиллерии, крайне неудачно.

В судьбе Брюса действительно есть что-то загадочное. Неясно, где и как сын служилого дворянина, на четырнадцатом году записанный в «потешные», сумел получить такое блестящее образование, которое позволило ему затем овладеть глубокими познаниями в самых различных областях науки. Непроницаемыми для постороннего взгляда остались его внутренний мир и домашняя жизнь, особенно в последние годы, проведенные почти в отшельническом уединении. Брюс несомненно проявил интерес к тайноведению, но не вполне известно, как он это оценивал.

И. Грачева.«Ныне мы, при помощи Божией, – писал Петр новгородскому воеводе И. Ю. Трубецкому, – начали войну против шведов и сегодня послали для блакира и пересечения путей в Ижерскую землю генерал-майора Якова Брюса». «Записка о Ругодивском походе» так излагает события: «28 июля 1700 г. посланы из Москвы Яков Брюс, Иван Чамберс, Василий Корчмин до Новгорода наскоро. И поспели в Новгород в 15 дней. И от команды ему (т. е. Брюсу) отказано, послан вместо Брюса с полками новгородскими воевода князь Иван Юрьевич Трубецкой».

Ошибки Брюса и внезапная опала спасли его от плена и гибели в сражении под Нарвой в ноябре 1700 г. После нарвской катастрофы генерал назначается на пост губернатора Новгорода и исполняющим обязанности генерал-фельдцейхмейстера. С этого момента жизнь и деятельность Якова Виллимовича неразрывно связана с русской артиллерией.

Практически на голом месте Брюсом была создана артиллерия русской армии – полковая, полевая и осадная, которой Петр уделял большое внимание и считал этот род войск равным пехоте и кавалерии. Именно Яков Виллимович настоял на разделении артиллерии на полевую и осадную. Уже в 1701 году были отлиты 273 пушки, а через год – еще 140. В последующие годы темпы литья не ослабевали. Всего в России в период от Нарвы до Полтавы было отлито 1006 медных орудий.

Брюс внедрил в практику русской артиллерии так называемую «артиллерийскую шкалу Гартмана», что дало возможность стандартизировать типы орудий и привести их к единой системе. Отныне калибр орудий определялся по пересчету в фунты: калибр орудия с массой железного ядра в 1 русский фунт (0,4 кг) равнялся 5 сантиметрам.

В качестве генерал-фельдцейхмейстера Брюс обеспечивал надзор за производством орудий, соблюдением установленных размерных стандартов («ни чертой больше и ни чертой меньше» – требовали от мастеров при отливке орудий). Брюс смог добиться от мастеров стандартизации размеров и калибра орудий. Это дало возможность заряжать пушки стандартными ядрами и уменьшить зазор между наружным диаметром ядра и внутренним диаметром ствола орудия. Соответственно, появилась возможность уменьшить заряд пороха без потери дальности стрельбы, а следовательно – сделать стенки ствола не такими толстыми. Все эти мероприятия привели к тому, что вес 12-фунтовой пушки уменьшился со 112 до 30 пудов – почти в четыре раза! Значительно легче стали и лафеты. Такое снижение веса всей артиллерийской системы резко повысило ее мобильность. Размеры лафетов также были стандартизированы и приведены в соответствие с калибром орудий. Это была первая в Европе удачная попытка создания единой «артиллерийской системы». Цвет лафетов русских орудий варьировался, но к 1720 году стандартным стал кирпично-красный.

Отметим также, что в этот период были разработаны легкие зарядные ящики, в которых транспортировались объединенные в одном картузе заряды и снаряды. Зарядные ящики такого типа, именовавшиеся «петровскими», оставались на службе в русской артиллерии почти 150 лет – до второй половины XIX века. Введены были и нормы боевого комплекта снарядов на каждое орудие. Артиллерийский полк, созданный в 1701 г., включал в себя 4 канонирские, 4 бомбардирские и 1 инженерную роты – всего 362 человека (14 офицеров, 24 унтер-офицера, 84 бомбардира и канонира, 199 фузилеров, 4 барабанщика, 34 нестроевых) и 32 орудия. Каждый пехотный полк имел две пушки, а полк конницы – одну пушку. Создавалась и осадная артиллерия: в разгар войны она насчитывала 160 орудий. Впервые в военной истории Петр ввел в употребление конную артиллерию и не только для ее перемещения, но и для использования в бою! Во Франции это новшество ввел лишь 100 лет спустя Наполеон. «Он был, как и я, артиллерийским поручиком!» – с восхищением говорил о Петре Великом Наполеон I своему генерал-адъютанту Нарбонну.

Его питомцы громили укрепления Нотебурга в октябре 1702 г., за что удостоились блестящего отзыва монарха:

Артиллерия наша зело чудно дело делала…

Гравюра. 1710-е гг. Государственный Эрмитаж.

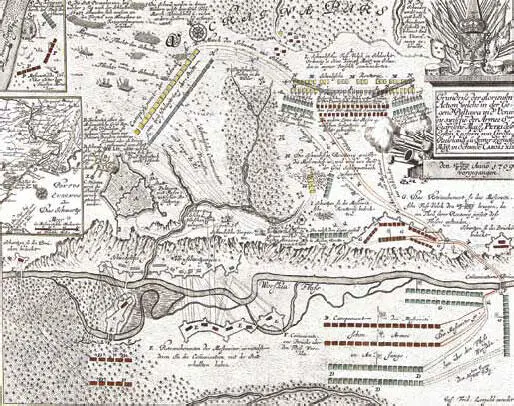

Применению артиллерии Петр I уделял самое пристальное внимание. Уже в бою под Добрым в 1708 г., в котором русская армия столкнулась с авангардом Карла XII, артиллерия проявила себя с самой лучшей стороны. Накануне Полтавы Петр дал распоряжение генерал-фельдцейхмейстеру Я. В. Брюсу готовить артиллерийскую базу в Белгороде. Сюда привозили пушки и припасы к ним, отсюда шло снабжение артиллерией войск. Цифры поставок в Белгород за первое полугодие 1709 года впечатлительны: пороха – 1000, свинца – 300 пудов, ядер – 3000, гранат – 9000, бомб – 1300 штук, железа – 200 пудов.

Среди русских нашлись изобретатели новых видов артиллерийского оружия. Типичным примером тому явилась 3-фунтовая короткоствольная пушка военного инженера Василия Кормчина. Длина ее ствола составляла 106 см, калибр – 76 см, масса – 159,5 кг, т. е. она была вдвое легче аналогичных орудий. На конце ствола с помощью болтов укреплялся съемный стальной цилиндр-надувальник, и тогда из пушки можно было вести огонь как ядрами, так и картечью и бомбами. При необходимости в течение нескольких минут на ствол навинчивался надульник, и тогда можно было стрелять 6-фунтовыми 152-миллиметровыми гранатами. Такие орудия с успехом применялись при Лесной и в Полтавском сражении.

План Полтавской битвы.

Генерал-фельдцейхмейстер дорожил каждым солдатом, болезненно воспринимая любые попытки использовать не по назначению пушкарей, в которых он не без основания видел своего рода элиту русской армии, и приданные к артиллерии части.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: