Валентин Седов - Славяне в древности

- Название:Славяне в древности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1994

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне в древности краткое содержание

Славяне в древности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

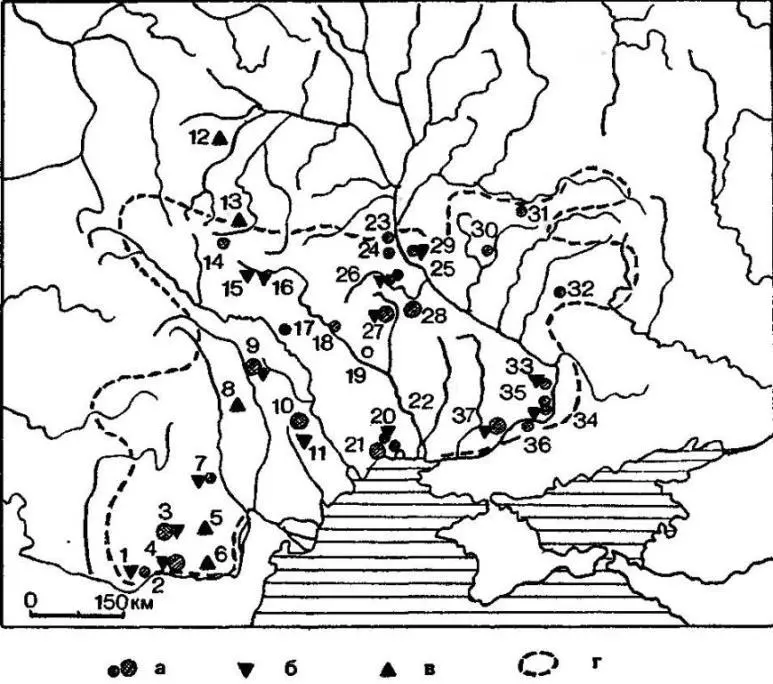

Рис. 96. Следы миграции готов к Черному морю. а — поселения с «большими домами»; б — могильники с захоронениями, в которых зафиксировано применение камня; в — могильники с ритуальными ямами; г — граница черняховского ареала; д — ареал вельбарской культуры. 1 — Пошвентне; 2 — Вулька Лясецка; 3 — Дрогичин-Козарувка; 4 — Брест-Тришин; 5 — Любомяь; 6 — Машев; 7 — Боратин; 8 — Костянец; 9 — Городок Ровенский; 10 — Лепесовка; 11 — Викнины Великие; 12 — Кутки; 13 — Глещева; 14 — Увисла; 15 — Сухостав; 16 — Ягнятин; 17 — Леськи; 18 — Косаново; 19 — Устье; 20 — Городница; 21 — Русяны; 22 — Собарь; 23 — Малаешты; 24 — Загайканы; 25 — Будеоггы; 26 — Делакэу; 27 — Данчены; 28 — Комрат; 29 — Балцаты II; 30 — Привольное; 31 — Августиновна; 32 — Ново-Александровка; 33 — Гавриловна; 34 — Ранжевое; 35 — Викторовка II; 36 — Коблево; 37 — Палатка; 38 — Ербиченщ 39 — Петрис; 40 — Тыргшор

Инфильтрация германского населения в среду черияховского не ограничивалась регионом Северо-Западного Причерноморья. Картография вельбарских элементов, выявляемых в черняховском ареале (рис. 98), показывает, что носители вельбарских древностей небольшими группами распространились довольно широко 49. В бассейне верхнего течения Южного Буга и на среднем Днестре открыты собстенно вельбарские поселения, функционировавшие среди черняховского окружения. В других регионах вельбарские элементы выявляются на черняховских поселениях преимущественно в керамических материалах (приземистые яйцевидные и вазовидные сосуды, характерные миски, иногда снабженные Х-видными ушками), составляя сравнительно небольшую часть их, а также в отдельных типах украшений северноевропейского происхождения. Совершенно очевидно, что носители вельбарских древностей селились на поселениях черняховской культуры среди иноплеменного населения. В большинстве случаев вельбарские переселенцы, очевидно, составляли сравнительно небольшой процент населения того или иного региона. Но имелись в черняховском регионе, судя по могильнику Косаново на Южном Буге, местности, где вельбарское население было сравнительно многочисленным. Своеобразие Косановского могильника, выделяющее его из среды черняховских, состоит в сравнительно большом числе глиняных лепных сосудов вельбарских форм 50. Существенно то, что все эти сосуды обнаружены в по-гребениях в комплексах с черняховской гон¬чарной керамикой, свидетельствуя о включении вельбарских переселенцев в состав черняховского населения. Керамика вельбарских форм сравнительно многочисленна и в погребениях могильника Компаниицы на левобережье Днепра.

О разрозненном расселении германского населения говорят и находки в черняховских погребениях костей птиц. Выше при характеристике пшеворских древностей было отмечено распространение в части германского мира обычая сопровождать умершего заупокойной пищей, отраженного находками в захоронениях костей птиц. При раскопках черняховских могильников кости птиц в качестве жертвенной пищи зафиксированы в значительно меньшем числе погребений по сравнению с захоронениями, содержавшими кости овец и баранов и отражающими сарматский ритуал, но весьма широко (рис. 97). Почти во всех могильниках это были единичные погребения.

О наличии в составе черняховского населения германского этнического компонента свидетельствуют и находки вещей с руническими надписями (рис. 97).

Сформировавшаяся черняховская культура несколько изменила облик вельбарской культуры Волыни и Западного Полесья. На вельбарских поселениях и в меньшей степени в могильниках наряду с характерной для этой культуры керамикой распространяется черняховская гончарная посуда. Образуются вельбарско-черняховские поселения и могильники. Вероятно, в вельбарский регион проникали носители черняховской культуры. Некоторые исследователи склонны рассматривать древности Волыни и Западного Полесья III—IV вв. как особый вариант черняховской культуры, с чем трудно согласиться. Вельбарские элементы сохраняются в этом регионе вплоть до последних десятилетий IV в. и свидетельствуют о неоднократных притоках сюда новых переселенцев, по-видимому, из восточногерманских земель.

Рис. 97. Памятники с отдельными германскими элементами. а — могильники, в которых открыты погребения с «жертвенной пищей» в виде частей туш крупного и мелкого рогатого скота и лошади; б — могильники с погребениями, в которых встречены кости птиц; в — находки предметов с руническими надписями; г — ареал черняховской культуры. 1 — Олтень; 2 — Изворул; 3 — Тыргшор; 4 — Сланцев; 5 — Петроссы (Пьетроаса); 6 — Раду Негру; 7 — Лунка; 8 — Лецкани; 9 — Малаешты; 10 — Будешты; 11 — Балцаты; 12 — Сушично; 13 — Лепесовка; 14 — Раковец; 15 — Редкодубы; 16 — Ружичанка, 17 — Заячивка; 18 — Косаново; 19 — Данилова Балка; 20 — Ранжевое; 21 — Коблево; 22 — Викторовка II; 23 — Деревянное; 24 — Черняхов; 25 — Телешовка; 26 — Ромашки; 27 — Маслово; 28 — Журавка; 29 — Переяслав-Хмельницкий; 30 — Лохвица; 31 — Успенка; 32 — Кантсмировка; 33 — Войсковое; 34 — Привольное; 35 — Ново-Александровка; 36 — Каменха-Днепровская; 37 — Гавриловка

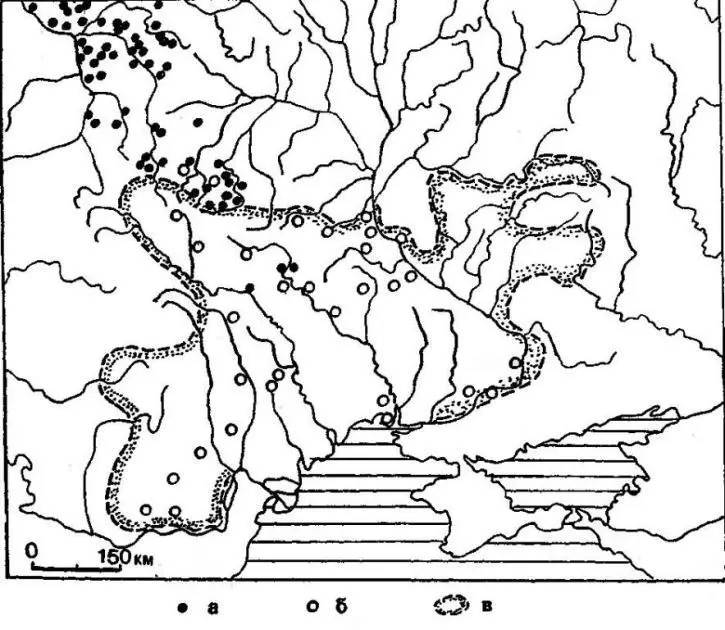

Рис. 98. Памятники черняховской культуры с вельбарскими элементами (по В.Д. Барану, Е.Л. Гороховскому и Б.В. Магомедову с небольшими дополнениями). а — памятники вельбарской культуры; б — памятники черняховской культуры с вельбарскими элементами; в — ареал черняховской

Немногочисленность германского населения в основной части черняховской культуры, его разбросанное расселение небольшими группами среди иноплеменников привели в конечном итоге к ассимиляции этого компонента. Вельбарские элементы на заключительном этапе развития черняховской культуры уже не обнаруживаются. К началу V в. вельбарское население покинуло волынско-полесские земли.

Особое место в истории черняховской культуры занимает регион Северо-Западного Причерноморья, где готское население было господствующим этносом на протяжении двух-трех столетий. Это была Готия, достаточно хорошо известная по письменным источникам.

Черняховское население, сложившееся в условиях территориального смешения нескольких этнокультурных групп, оставалось пестрым в этническом отношении. Рассмотренные выше сарматские, пшеворские и вельбарские элементы, выявляемые в погребальной обрядности, домостроительстве и керамических материалах, нельзя считать этноопределяющими признаками. Совместное проживание на одной территории различных этнических групп безусловно вело к метисации населения, В результате этнографические признаки в той или иной степени перемешивались, нивелировались, теряли свое прежнее значение. В такой ситуации определять на основании отдельных этнографических особенностей племенную принадлежность индивидуальных погребений или жителей того или иного дома было бы некорректным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: