Валентин Седов - Славяне в древности

- Название:Славяне в древности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1994

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне в древности краткое содержание

Славяне в древности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, активное участие населения среднеевропейской общности полей погребальных урн в начальном этногенезе германцев представляется несомненным. Некоторые ученые склонны считать прагерманцами сравнительно небольшую часть племен общности полей погребальных урн, проживавших между Везером и Рейном, где наблюдается непрерывное развитие древностей от эпохи бронзы вплоть до начала нашей эры. Однако, думается, что можно согласиться с Х. Бехагелем, отметившим в этой связи; носителей культуры полей погребальных урн нельзя еше считать германцами, хотя среди их предков, несомненно, были племена общности полей погребальных урн 48.

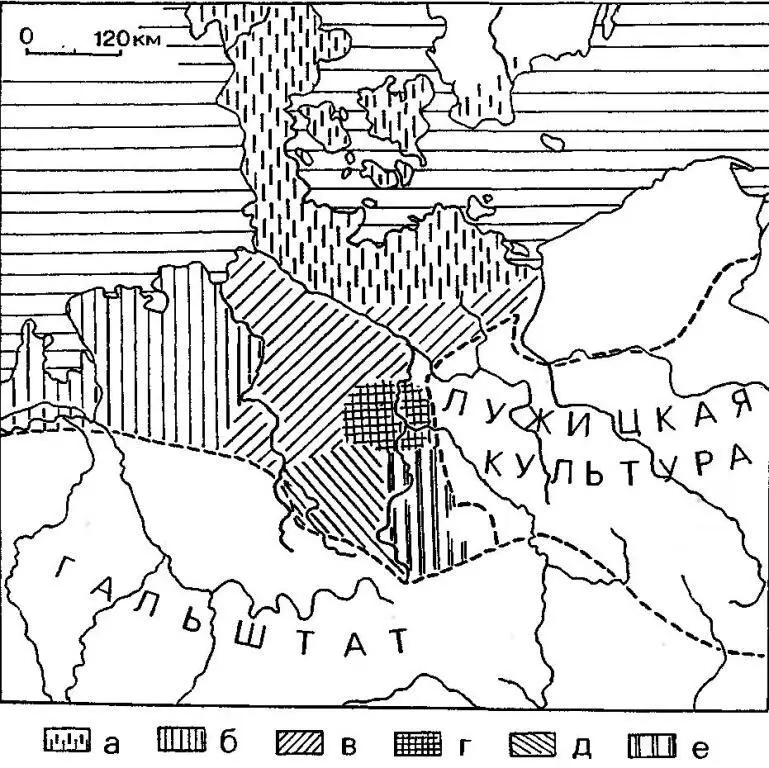

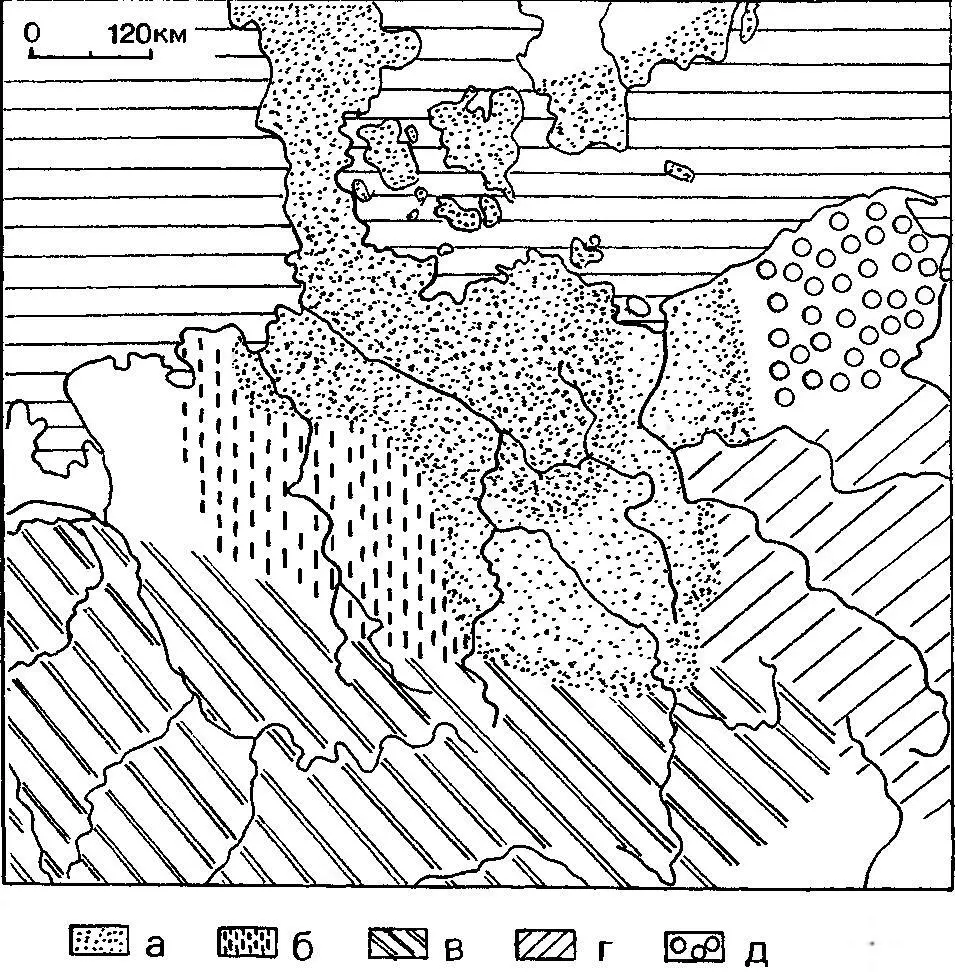

Рис 25. Рейнско-Висленское междуречье и Ютландия накануне сложения ясторфской культуры (700—600 гт. до н.э.). Ареалы археологических культур: а — влащивской; б — нордийской (шишлейской и пошерзонской); в — ниенбургской; г — домковых урн; д — унструцкой; е — халленской

Рис. 26. Ясторфекая культура и ее окружение в начале железного века. а — ареал ясторфской культуры (ее древнейший регион выделен более частыми точками), б — северонемецкая культурная группа, близкая ясторфской; в — расселение кельтов: г — ареал лужицкой культуры; д — ареал поморской культуры

Рис. 27. Глиняная посуда ясторфской культуры: 1 — Деуге, около Старгарда Щецинского; 2—3 — Терпин (округ Деммин); 4 — Ванвельница, около Щецина; 5 — Верницке (округ Наумен)

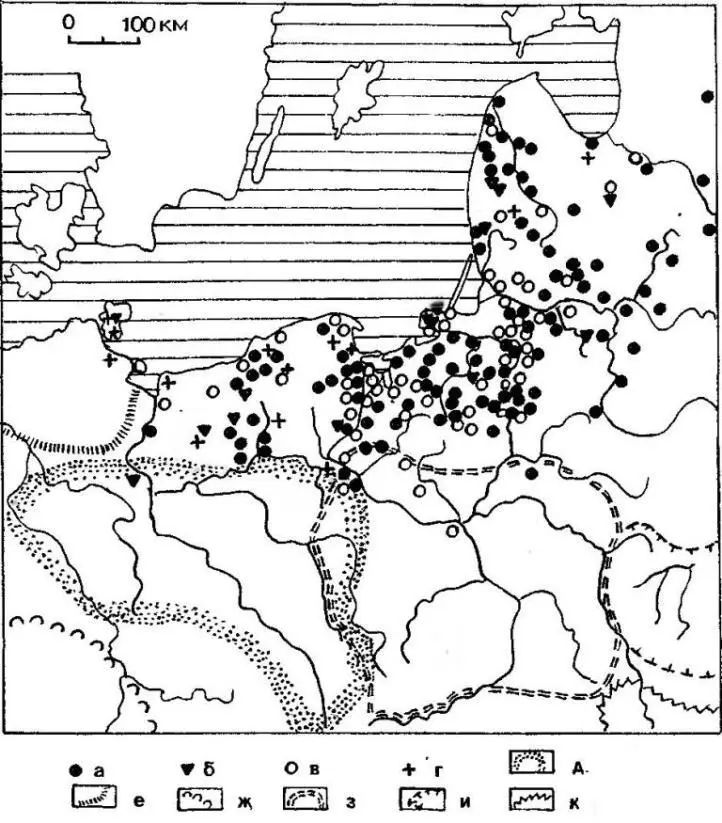

Рис. 28. Регион формирования западных балтов. Места находок: а — каменных топоров с поперечным лезвием и змеиноголовым обухом; б — топоров нортикенского типа; в — топоров с закраинами и дугообразно расширенным лезвием; г — булавок со спиральной головкой (а — г — древности приморской культуры по Л. Килиану); д — ареал предлужицкой культуры; е — юго-восточная граница ареала нордийской культуры; ж — северо-восточная граница верхнепалатинацко-чешской группы культуры курганных могил; з — ареал тшинецкой культуры; и — тшинецко-комаровской; к — комаровской.

В северо-восточной части ареала среднеевропейской общности полей погребальных урн — в бассейнах Одера и Вислы — в начале железного века этноязыковая ситуация не претерпела каких-либо изменений. Здесь продолжали свое развитие древнеевропейские диалекты внутри лужицкого региона. Поскольку эти земли, как будет показано ниже, имеют прямое отношение к славянскому этногенезу, целесообразно рассмотреть лужицкие древности несколько подробнее 49.

Коренной территорией лужицкой культуры являются западные земли нынешней Польши (Силезия, Великопольша, Любусская земля и Западное Поморье), соседние области Германии (Саксония и Бранденбург) и северные районы Чехии и Словакии. Здесь лужицкая культура сформировалась на основе одной из групп культуры курганных могил, именуемой обычно предлужицкой культурой 50. Около 1200 г. до н.э. племена лужицкой культуры расширили свой ареал в восточном направлении, освоив земли, заселенные носителями тшинецкой культуры (рис. 28 и 29).

Многие польские археологи включают в состав лужицкого ареала и области Польского Поморья, с чем согласиться невозможно. Здесь наряду с грунтовыми могильниками, сходными с лужицкими, широкое распространение получил курганный обряд погребения, чуждый среднеевропейской общности полей погребальных урн. Своеобразие этого региона подчеркивается и другими элементами культуры.

Проживало лужицкое население преимущественно в неукрепленных поселениях, состоящих из небольшого числа наземных жилищ столбовой конструкции. Систематическими раскопками они исследованы сравнительно слабо, хотя известны в большом количестве. Устраивались селения по берегам рек, иногда иа всхолмлениях в поймах.

К наиболее исследованным принадлежит поселение Лютомерск, недалеко от Лодзи, где раскопками открыты остатки 13 домов. Постройки имели стены столбовой конструкции и отапливались открытыми очагами.

В самом конце бронзового века, а в основном уже в начале железного века в ареале лужицкой культуры появляются и укрепленные поселения. Устраивались городища на мысовых возвышениях, отдельных холмах или приозерных островках. Они невелики по размерам и имели оборонительные сооружения в лице валов из глины с деревянными, изредка каменными конструкциями внутри. Многие городища были плотно застроены жилыми и хозяйственными сооружениями. Как и на селищах, стены их имели столбовую конструкцию, а иногда устраивались из плетня, обмазанного глиной.

Наиболее полно изучено раскопками Бискупинское городище, расположенное в 90 км северо-восточнее Познани 51. Устроено поселение иа озерном острове, берега которого были укреплены бревнами, вбитыми в несколько рядов в дио. Овальная площадка (около 20 тысяч кв.м) была ограждена мощной конструкцией из трех рядов бревенчатых клетей, засыпанных грунтом. Длина укреплений 463 м, с западной стороны имелся воротный проезд шириной 9 м и длиной 8 м, за которым через торфяник был переброшен деревянный мост длиной 120 м.

К оборонительным сооружениям с внутренней стороны примыкала кольцевая улица, замощенная деревом, в середине проложено 11 параллельных улиц, также вымощенных деревом. Вдоль последних, вплотную друг к друту, стояли постройки одинаковые по плану и конструкции (общее число их 102—106). Это — жилища, размерами около 10×8 м, со стенами, сложенными из горизонтальных бревен, заостренные концы которых входили в пазы вертикальных стояков. Каждая постройка делилась иа три части: большая жилая комната с очагом, спальное помещение и хозяйственные сени. Жилища, расположенные по одной стороне улицы, имели общее двускатное перекрытие, двери их выходили на улицы. Строительными материалами были дуб и ель.

Датируется Бискупинское городище 550—440 гг. до н.э. Выделяется два периода в его функционировании: в раннее время оно имело меньшие размеры; во втором, хорошо зафиксированном раскопками, на поселении проживало около 1000—1200 жителей.

Другие лужицкие городища изучены раскопками в меньшей степени. Наряду с наземными постройками на некоторых из них открыты и полуземляночные жилища с глиняными печами.

Господствовал в лужицкой культуре, как и всюду в ареале среднеевропейской общности полей погребальных урн, обряд трупосожження. Остатки кремации, собранные с погребальных костров, хоронились в круглых или овальных, очень редко в прямоугольных, ямах. Исследователями выделяется три основных разновидности погребений: 1) помещение остатков трупосожжений в глиняных сосудах-урнах, обсыпанных остатками погребальных костров; 2) безурновые захоронения, а которых кальцинированные кости перемешаны с остатками погребальных костров; 3) так называемые ямные погребения, без остатков погребального костра. В отдельных случаях могильные ямы обставлялись камнями. Погребальные урны иногда покрывались мисками. Изредка встречаются так называемые подклешевые погребения — урны в них накрывались большим сосудом, опрокинутым вверх дном. Лужицкие могильники насчитывают по несколько сотен захоронений и функционировали длительное время. Так, могильник в Лясках состоял из 1800 погребений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: