Джаред Даймонд - Мир позавчера. Чему нас могут научить люди, до сих пор живущие в каменном веке

- Название:Мир позавчера. Чему нас могут научить люди, до сих пор живущие в каменном веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-080132-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джаред Даймонд - Мир позавчера. Чему нас могут научить люди, до сих пор живущие в каменном веке краткое содержание

Все эти приметы современного общества кажутся нам такими естественными!

А так уж велика пропасть, отделяющая нас от наших первобытных предков?

Традиционные общества Новой Гвинеи, Амазонии, пустыни Калахари и других затерянных уголков планеты напоминают нам, что время на часах эволюции течет стремительно и что все блага цивилизации мы приобрели только вчера.

А что же было до этого?

Мир позавчера. Чему нас могут научить люди, до сих пор живущие в каменном веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1961 году в район проживания дани прибыла экспедиция музея Пибоди Гарвардского университета с целью проведения антропологических исследований и съемок. Лагерь экспедиции расположился в районе Дугум, потому что там не было правительственных или миссионерских миссий и население имело относительно мало контактов с внешним миром. Как выяснилось, там все еще шла война. Между апрелем и сентябрем 1961 года отчеты о военных действиях появлялись в нескольких формах; в первую очередь это была докторская диссертация (на голландском языке) социолога Яна Брукхёйзе из университета Утрехта; две книги антрополога Карла Хейдера, основанные на его же докторской диссертации, защищенной в Гарварде, научно-популярная книга Петера Маттисена “Под стеной гор” и документальный фильм “Мертвые птицы” Роберта Гарднера, включающий замечательные съемки сражений между вооруженными копьями членами племени.

Следующий краткий обзор войны дугум-дани в эти месяцы 1961 года почерпнут в основном из диссертации Брукхёйзе, потому что это самый подробный отчет; он дополнен информацией из работы Хейдера и некоторыми деталями из книги Маттисена. Брукхёйзе интервьюировал участников сражений, которые давали ему оценку каждой битвы, описывали свое настроение после нее и раны каждого участника. Между этими отчетами есть некоторые незначительные расхождения, в основном в написании имен дани (Брукхёйзе пользовался голландской транскрипцией, а Хейдер — американской) и таких деталях, как несовпадение на один день даты одной из битв. Впрочем, все три автора обменивались информацией друг с другом и с Гарднером и их сообщения в целом совпадают.

Читая это совместное описание, вы, я думаю, отметите, как отметил и я, что многие особенности военных действий, которые вели дани, сходны с войнами в других традиционных сообществах, которые будут описаны в главе 4. Эти общие особенности заключаются в следующем. Частые засады и открытые сражения, после которых остается несколько мертвых тел, перемежаются более редкими, но кровопролитными бойнями, когда истребляется все население или его значительная часть. Так называемая межплеменная война часто или даже как правило на поверку оказывается внутриплеменной и ведется между группами, говорящими на одном языке и имеющими общую культуру. Несмотря на культурное сходство или даже идентичность противников, враги иногда описываются как демоны, а не человеческие существа. Мальчиков с детства учат сражаться и ожидать нападения. Очень важно обзавестись союзниками, но союзы часто меняются. Месть играет главную роль в мотивации цепочки насилия. (Карл Хейдер описывает в качестве мотива также потребность в умилостивлении душ недавно убитых товарищей.) В войне участвует все население, а не маленькая профессиональная армия из взрослых мужчин; происходят намеренные убийства “гражданского населения” — женщин и детей, а не только мужчин-воинов. Деревни врага подвергаются разграблению и сжигаются. Эффективность военных действий невелика по стандартам современной войны, поскольку имеется только оружие, действующее на близком расстоянии, почти отсутствует руководство и планирование, нет совместной тренировки отрядов и обучения стрельбе залпом. Впрочем, поскольку война носит хронический характер, она оказывает всеобъемлющее влияние на поведение людей. Наконец, военные потери невелики в абсолютных цифрах из-за малого размера участвующего в войне населения (по сравнению с населением почти любого современного государства), однако относительно численности населения они велики.

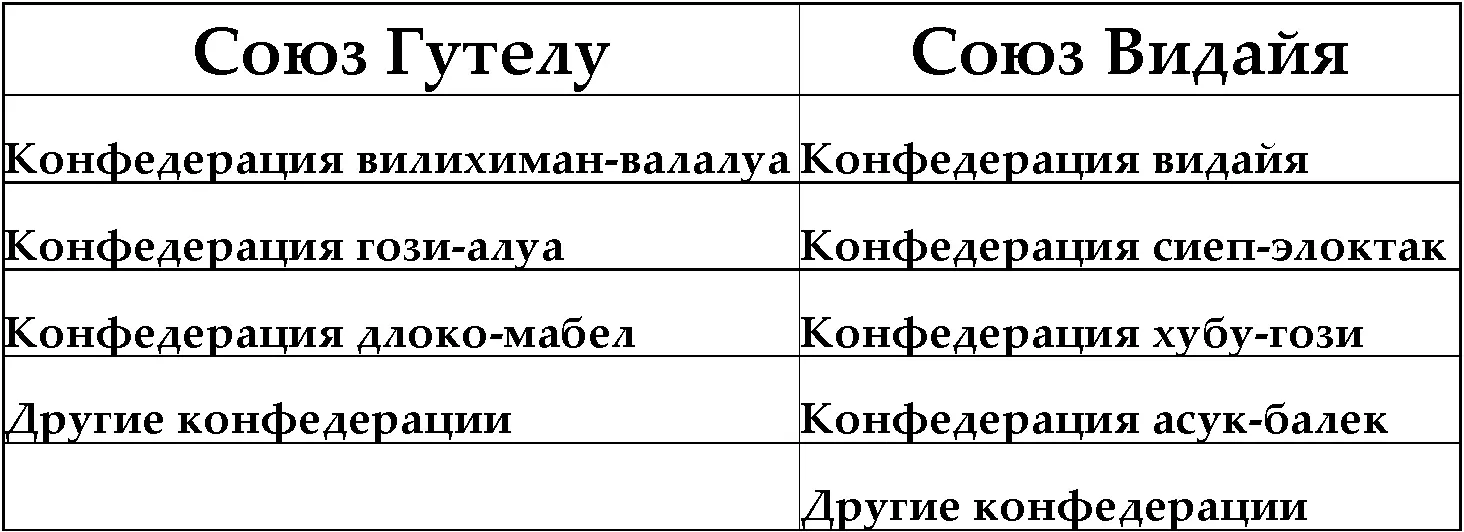

Временной распорядок войны

В описываемой войне дани друг другу противостояли два союза, насчитывавшие каждый до 5,000 человек. Чтобы помочь читателю разобраться в незнакомых названиях, которые будут появляться на следующих страницах, я привожу состав союзов в таблице 3.1. Один союз, именуемый союзом Гутелу по имени его вождя, состоял из нескольких конфедераций примерно по 1,000 человек каждая, в частности конфедерации вилихиман-валалуа, охватывавшей район проживания дугум-дани, плюс их союзников гози-алуа и длоко-мабел. Другой союз, члены которого проживали к югу от союза Гутелу, включал видайя и их союзников сиеп-элоктак и хубу-гози и конфедерацию асук-балек. Союз Гутелу одновременно вел войну на своей северной границе; она на следующих страницах обсуждаться не будет. За несколько десятилетий до событий 1961 года вилихиман-валалуа и гози-алуа состояли в союзе с сиеп-элоктак и были врагами длоко-мабел, пока кражи свиней и ссоры из-за женщин не побудили их вступить в союз с длоко-мабел под руководством Гутелу, напасть на прежних союзников — сиеп-элоктак — и изгнать их, после чего изгнанники стали союзниками видайя. После событий 1961 года длоко-мабел снова напали на вилихиман-валалуа и гози-алуа и снова стали их врагами.

Таблица 3.1. Участники двух воюющих друг с другом союзов дани

Все эти группы говорят на языке дани и сходны между собой по культуре и образу жизни. В следующих абзацах я буду именовать противоборствующие стороны для краткости вилихиман и видайя, но следует понимать, что в сражениях на стороне каждой из этих конфедераций всегда участвовал один или даже несколько их союзников.

В феврале 1961 года, до основных событий, описанных Брукхёйзе, Хейдером и Маттисеном, четыре женщины и один мужчина из племени вилихиман, входящего в союз Гутелу, были убиты видайя, когда пришли на пир к родственникам из своего клана в соседнее племя. Это привело вилихиман в ярость, тем более что до этого были и другие убийства. Таким образом, следует говорить о хроническом насилии, а не о войне, имеющей определенную дату начала и определенную причину.

Третьего апреля член конфедерации видайя, раненный в февральской схватке, умер. Для вилихиман это означало отмщение за смерть одного из своих и послужило подтверждением благоволения предков, но от видайя новая смерть их человека требовала новой мести для восстановления отношений с их собственными предками. На рассвете следующего дня видайя выкрикнули вызов на открытую битву; вилихиман вызов приняли, и сражение продолжалось, пока в пять часов пополудни ему не положил конец дождь [12]. Десять вилихиман были легко ранены, один из гози-алуа (человек по имени Экитамалек) ранен серьезно (острие стрелы застряло у него в левом легком, и он умер 17 дней спустя); было также ранено несколько видайя. Такой исход только усилил у обеих сторон желание новой битвы.

15 апреля последовал новый вызов, он был принят, и около 400 воинов сражались, пока наступление темноты не заставило их отправиться по домам. С каждой стороны раны получили примерно по двадцать человек. Троих хубу-гози, союзников видайя, унесли на руках под издевательский хохот вилихиман, выкрикивавших насмешки вроде “Пусть эти сопляки идут сами, они же не свиньи!” и “Отправляйтесь домой, жены сварят вам картошку”. Один из этих раненых умер через шесть недель.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: