Заурбек Ужахов - Загадки истоков библейских сказаний

- Название:Загадки истоков библейских сказаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Написано пером

- Год:2016

- Город:СПб

- ISBN:978-5-00071-550-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Заурбек Ужахов - Загадки истоков библейских сказаний краткое содержание

Загадки истоков библейских сказаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одним из заметных памятников культуры Шумеров является эпос о Гильгамеше. Аккадцы переняли этот эпос от шумеров, только немного переделали имя главного героя, который по-шумерски назывался Бильгамес. Гильгамеш – реальное лицо, лугаль (правитель) шумерского города Урука. Он правил в конце XXVII – начале XXVI веков до н. э. Его отец был энном (главным жрецом). В начале своего правления Гильгамеш был подчинён лугалю Киша Аге. Ага прислал послов с требованием, чтобы жители Урука приняли участие в рытье каналов. Совет старейшин Урука был готов подчиниться требованиям Аги, но Гильгамеш, поддержанный народным советом, отказался починиться:

«Послы Аги, сына Эн-Мебарагеси,

Из Киша в Урук к Гильгамешу явились.

Гильгамеш перед старцами своего города

Слово говорит, слова их ищет:

«Чтобы нам колодцы вырыть, все колодцы в стране вырыть,

Большие и малые в стране вырыть,

Чтобы работу завершить, ведро веревкой прикрепить,

Перед Кишем главы не склоним, Киш оружием сразим!»

Собрание старцев города Урука

Гильгамешу отвечает:

«Чтобы нам колодцы вырыть, все колодцы в стране вырыть,

Большие и малые в стране вырыть,

Чтобы работу завершить, ведро веревкой прикрепить,

Перед Кишем главу склоним, Киш оружием не сразим!»

Гильгамеш, верховный жрец Кулаба,

На Инанну он надеется,

Слова старцев не принял сердцем,

И второй раз Гильгамеш, жрец Кулаба,

Перед мужами города слово говорит, слова их ищет:

«Чтобы нам колодцы вырыть, все колодцы в стране вырыть,

Большие и малые в стране вырыть,

Чтобы работу завершить, ведро веревкой прикрепить.

Перед Кишем главы не клоните, Киш оружием разите!».

Народное собрание провозгласило эна Гильгамеша военным вождём – лугалем. Ага с войском спустился вниз по Евфрату и осадил Урук. Но жители Урука под руководством Гильгамеша не только отбили атаки воинов Киша, но и разбили противника:

«На малых и старых Кулаба пало его сиянье.

Воины Урука схватились за оружье свое боевое,

У ворот городских и в проулочках встали.

Энкиду вышел из городских ворот.

Гильгамеш через стену голову свесил.

Ага его там заметил.

«Слуга! Муж сей – вождь твой?»

«Муж сей – вождь мой!

Верно сказано, воистину так!»

Людей он (Гильгамеш – прим. автора) поверг, людей он вознес,

С пылью он людей смешал,

Страны враждебные он сокрушил,

Прахом «уста земель» покрыл,

Ладьи груженой нос отсек,

Агу, вождя Киша, средь войска его в плен забрал» [17] Поэзия и проза древнего Востока. Издательство «Художественная литература». М. 1973 г. Стр. 127–129

.

Этот сюжет из мифа о Гильгамеше отображает частое явление в Шумере – войну между городами-государствами. Военные правители номов, одним из них был Гильгамеш, носили титул «лугаль» (по-шумерски «большой человек»). Обычно в мирное время лугаль не имел полной власти. Лугаль обретал власть во время военных действий. Но так как войны у шумеров происходили довольно часто, то энси (храмовые верховные жрецы) не могли не считаться с положением лугаля. В свою очередь лугалей привлекали богатства храма, которые накапливались за счет налогов с населения в виде зерна, мяса, молока и других продуктов. Военные вожди шумеров тоже хотели участвовать в распределении этих храмовых накоплений.

Военное искусство шумеров непрерывно совершенствовалось. В начале своей цивилизации шумерам не было необходимости иметь регулярное войско. Но с течением времени территории городов-государств увеличивались, и это порождало новые проблемы. Для растущего населения требовалось все больше площадей зерновых, которые могли их прокормить. Из-за этого начались территориальные споры между соседними городами. Для растущих площадей культур нужно было больше рабов, а их нужно было охранять и держать в повиновении. Кроме того, каждый город и его владения (в археологии их называют древнегреческим термином ном. Так греки называли административные единицы в древнем Египте) заявляли о своем праве на гегемонию. Поэтому без регулярного войска шумерам было не обойтись. Такие войска создавались при храмах из персонала, которому можно было доверить оружие. Шумерское войско делилось на три категории: колесничие, тяжелая и легкая пехота. Колесница шумеров претерпела несколько изменений от примитивной формы до совершенной. В конце своей эволюции она превратилась в повозку с возницей и бойцом.

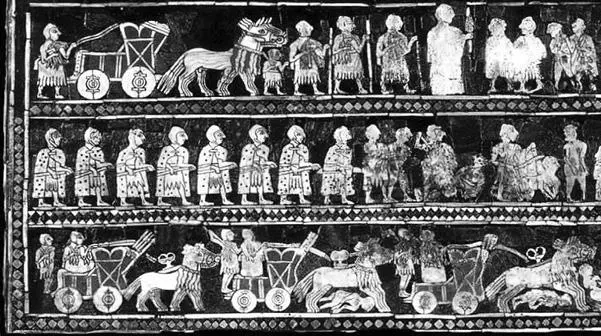

Шумерское войско в походе. Так называемый «штандарт Ура» III тыс. до н. э. С раскопок в Уре. Середина III тыс. до н. э.

В повозку шумеры запрягали ослов. Лошадь была им известна, но это животное не было так распространено в условиях Месопотамии. Шумеры называли лошадь «ослом гор».

Повозка была ограждена перилами и на ее передке укреплялись два больших колчана для дротиков. Луки шумеры применяли редко. Это странно, если учесть, что позднее у ассирийцев и затем у персов лук был основным оружием. Во всяком случае, на шумерских рисунках и печатях лук нигде не изображается. Возможно, это связано с нехваткой древесины для изготовления. На колесницах выезжал царь и его вельможи. Царь носил золотой шлем, который надевался на войлочный подшлемник. Форма шлема для царя была немного странной: он был выкован в виде женской прически с оплетенной вокруг головы косой. Воины сражались или в медных шлемах, или без них. Основную силу шумерской пехоты составляла тяжелая пехота, наподобие македонской фаланги. Она, видимо, состояла из храмовых служащих с хорошей строевой подготовкой и разделена на отряды (60 и 600 человек). Это число – 60 – у шумеров было наподобие нашей цифры «10» в десятичной системе исчисления. От шумеров шестидесятеричная система перейдет к вавилонянам. А затем попадет в наше время для некоторых систем отчета. Так, например, мы час делим на 60 минут, минута делится на 60 секунд, а круг равен 360 градусов.

Весьма передовой для своего времени была военная организация шумеров. Тяжеловооруженное войско шумеров имело на вооружении медный шлем, длинное копье и длинный войлочный плащ с нашитыми на нем медными бляхами. Позже эти плащи

заменили на большие деревянные щиты, обитые медью. Все это вооружение в мирное время хранилось в храме и выдавалось воинам на период сражений. Легкая пехота состояла из ополченцев, свободных членов общины, способных носить оружие. Они были вооружены дротиками или медными топориками на длинной ручке. Все воины носили также медные кинжалы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: