А. Мелехин - Ордынский период. Лица эпохи

- Название:Ордынский период. Лица эпохи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-097654-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Мелехин - Ордынский период. Лица эпохи краткое содержание

Издание «Ордынский период. Лица эпохи» – это галерея литературных портретов русских и татаро-монгольских исторических деятелей – достойных соперников, крупных государственных и военных мужей – периода установления над Русью ордынского ига и освободительной борьбы против него русского народа.

Ордынский период. Лица эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оба князя ничем важным не ознаменовали себя в истории. Последний как по уму, так и по характеру был личностью совершенно ничтожной. Но значение Москвы для прочих князей держалось в эти два княжения временною милостью хана к московским князьям. По смерти Ивана Москва подверглась большой опасности потерять это значение.

Преемником Ивана был девятилетний Димитрий; тут-то оказалось, что стремление к возвышению Москвы не было делом одних князей, что понятия и поступки московских князей были выражением той среды, в которой они жили и действовали. За малолетнего Димитрия стояли московские бояре; большею частью это были люди, по своему происхождению не принадлежавшие Москве; отчасти они сами, а отчасти их отцы и деды пришли с разных сторон и нашли себе в Москве общее отечество; они-то и ополчились дружно за первенство Москвы над Русью. То обстоятельство, что они приходили в Москву с разных сторон и не имели между собою иной политической связи, кроме того, что всех их приютила Москва, – способствовало их взаимному содействию в интересах общего для них нового отечества.

В это время в Орде произошел перелом, с которого быстро началось ее окончательное падение. Чанибека убил сын его Бердибек, а Бердибека убил полководец Наврус и объявил себя ханом. Суздальский князь Димитрий Константинович отправился в Орду и получил там великое княжение. За него стояли новгородцы, чувствовавшие тягость московского первенства, так как по следам Калиты сын его Симеон теснил Новгород и обирал, выдумавши новый род поборов с черных людей новоторжской волости под именем «черного бора» (то есть побора).

Суздальский князь, приехавши с ханским ярлыком, сел на великокняжеском столе во Владимире, и этому городу опять, по-видимому, предстояло возвратить себе отнятое Москвою первенство. Но покровитель суздальского князя Наврус был в свою очередь убит другим полководцем Хидырем, и последний объявил себя ханом. Московские бояре повезли к нему десятилетнего Димитрия Ивановича. Было естественно новому повелителю изменить распоряжения прежнего: он дал ярлык на княжение Димитрию.

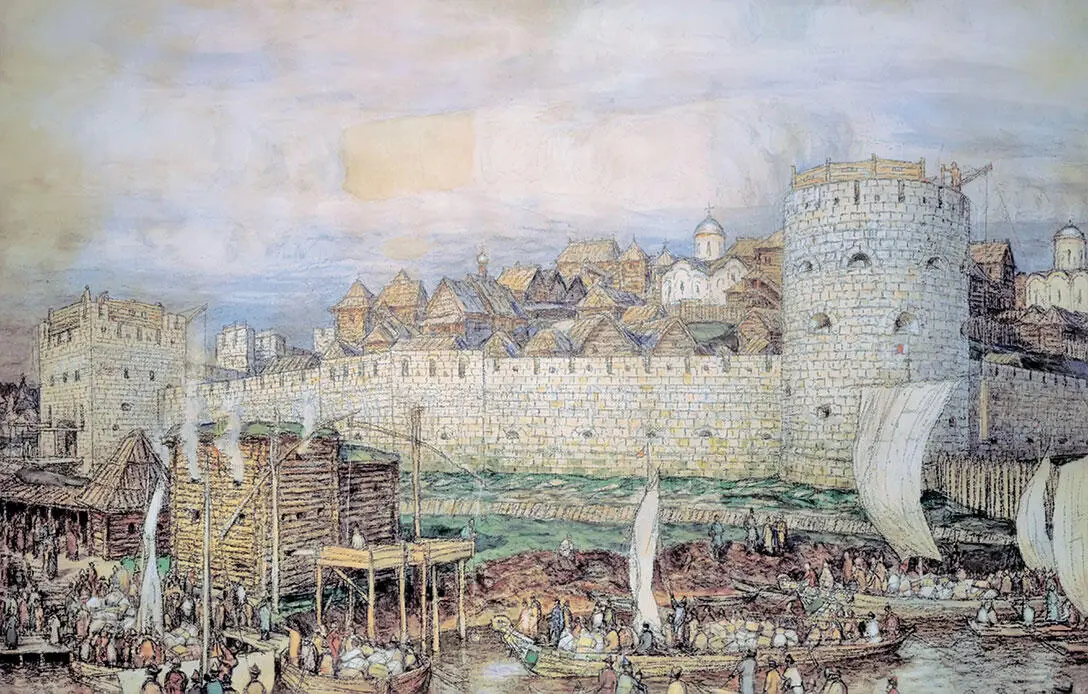

А. М. Васнецов. Московский Кремль при Дмитрии Донском. 1922 год

Таким образом, на этот раз уже не лицо московского князя, неспособного по малолетству управлять, а сама Москва, как одна из земских единиц, приобретала первенствующее значение среди других земель и городов на Руси: прежде ее возвышало то, что ее князь был по воле хана старейшим, а теперь наоборот – малолетний князь делался старейшим именно потому, что был московским князем. Но Хидырь был вскоре умерщвлен своим сыном, которого также немедленно убили. Орда разделилась. Сильный темник Мамай выставил ханом какого-то Абдула, а сарайские вельможи – Хидырева брата Мюрида. Москвичам показалось сначала, что партия Мюрида сильнее, и они выхлопотали у него ярлык для Димитрия, но в следующем 1362 году они увидели, что партия Мамая берет верх, и тотчас обратились к нему и получили для Димитрия ярлык на великое княжение от имени Абдула.

Таким образом, несовершеннолетний московский князь был утвержден разом двумя соперниками, готовыми растерзать друг друга. Мюрид, узнавши, что московский князь получил ярлык от его врага, послал ярлык суздальскому князю. Началась было междоусобная война между двумя соискателями. Но у Димитрия суздальского в то же время началась ссора со своим братом Борисом за Нижний Новгород, и Димитрий Константинович, желая по смерти брата своего Андрея овладеть Нижним Новгородом, помирился с Москвой: при ее помощи он утвердил за собой Нижний Новгород. В 1365 году пятнадцатилетний Димитрий сочетался браком с его дочерью Евдокиею.

Уже во время несовершеннолетия Димитрия бояре от его имени распоряжались судьбою удельных князей. В 1363 году они стеснили ростовского князя и выгнали князей галицкого и стародубского из их волостей. Гонимые и теснимые Москвою, князья прибегали к суздальскому князю, но, после примирения с Москвою, сам суздальский князь признал над собою первенство московского.

В числе тогдашних руководителей делами бесспорно занимал важное место митрополит Алексий, уважаемый не только Москвою, но и в Орде, так как еще прежде он исцелил жену Чанибека, Тайдулу, и на него смотрели как на человека, обладающего высшею чудотворною силою. Под его благословением составлен был в 1364 году договор между Димитрием московским и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, получившим в удел Серпухов.

Этот договор может до известной степени служить образчиком тогдашних отношений зависимых князей к старейшему: Владимир Андреевич имел право распоряжаться своею волостью, как вотчинник, но обязан был повиноваться Димитрию, давать ему дань, следуемую хану, считать врагами врагов великого князя, участвовать со своими боярами и слугами во всех походах, предпринимаемых Димитрием, получая от него во время походов жалованье.

Бояре из уделов обоих князей могли переходить свободно; но это позволение не простиралось на остальных жителей; князья не имели права покупать имений в чужом уделе, и в случае тяжб между жителями того и другого удела производился совместный суд, как бы между особыми государствами, а если судьи обеих сторон не могли между собою согласиться, то назначался суд третейский. Таким образом, в то время, когда Москва возвышалась над прочими русскими землями и распоряжалась их судьбою, в самой московской земле возникало удельное дробление, естественно замедлявшее развитие единовластия, но в то же время и принимались меры, чтобы, при таком дроблении, сохранялась верховная власть лица, княжившего в самой Москве.

Личность великого князя Димитрия Донского представляется по источникам неясною. Мы видим, что в его отрочестве, когда он никак не мог действовать самостоятельно, бояре вели дела точно в таком же духе, в каком бы их вел и совершеннолетний князь. Летописи, уже описывая его кончину, говорят, что он во всем советовался с боярами и слушался их, что бояре были у него как князья; также завещал он поступать и своим детям. От этого невозможно отделить: что из его действий принадлежит собственно ему, и что его боярам; по некоторым чертам можно даже допустить, что он был человек малоспособный и потому руководимый другими; и этим можно отчасти объяснить те противоречия в его жизни, которые бросаются в глаза, то смешение отваги с нерешительностью, храбрости с трусостью, ума с бестактностью, прямодушия с коварством, что выражается во всей его истории.

Из всех князей других русских земель всех опаснее для Москвы казался Михаил, сын Александра Михайловича тверского. Он естественно питал родовую ненависть к московским князьям и был при этом человек предприимчивый, упрямого и крутого нрава. Бывши сначала князем в Микулине, он овладел Тверью, назывался великим князем тверским и, в качестве старейшего, хотел подчинить своей власти своих ближайших родственников, князей тверской земли. Между ним и его дядей Василием кашинским возник спор за владение умершего князя Семена Константиновича, который завещал его Михаилу Александровичу. Так как дело по завещанию касалось церкви, то дело это разбирал тверской епископ Василий и решил в пользу Михаила Александровича. Первопрестольник русской церкви митрополит Алексий, сильно радевший о величии Москвы и ее выгодах, был очень недоволен таким решением и призвал Василия в Москву. Современники говорят, что тверской епископ потерпел там большие «протори».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: