Анатолий Фоменко - Числа против лжи.

- Название:Числа против лжи.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-075911-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Числа против лжи. краткое содержание

Начиная с 1973 года, исследованием проблемы занялся А.Т. Фоменко, а через некоторое время — под его руководством — группа математиков Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. А.Т. Фоменко и его коллегами были созданы новые математико-статистические методы обнаружения дубликатов (повторов), содержащихся в летописях.

Разработаны новые методы датирования событий. Вскрыты ошибки в принятой сегодня хронологии. Излагается «история истории»: кем, когда и как была создана принятая сегодня версия «древности». Как математика помогает вычислять даты древних событий? Почему картина звездного неба, записанная в известном библейском Апокалипсисе, указывает на конец XV века? Приводится один из главных результатов Новой Хронологии, а именно, «глобальная хронологическая карта», позволившая обнаружить поразительные сдвиги в хронологии, с помощью которых средневековая история X–XVII веков была искусственно «удлинена» хронологами XVII–XVIII веков.

Книга является уникальным событием в международной научной жизни, она не оставит равнодушным ни одного читателя. От читателя не требуется никаких специальных знаний. Нужен лишь интерес к всеобщей и русской истории и желание разобраться в ее многочисленных загадках. Книга предназначена для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в истории.

Числа против лжи. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Надо сказать, что предлагаемое Гербертом Иллигом укорачивание скалигеровской хронологии носит исключительно локальный характер. То есть, пока что Герберт Иллиг и его германские коллеги считают, что обнаруженные ими противоречия в скалигеровской истории можно устранить сравнительно небольшими уточнениями лишь некоторых ее разделов. Например, по их мнению, будет достаточно «вычеркнуть» триста лет из истории средневековой Европы, чтобы все встало на свои места. Однако, как следует из наших работ, таких мелких, локальных вычеркиваний совершенно недостаточно. Мы утверждаем, что все здание скалигеровской хронологии и истории ранее XVII века н. э. нуждается в коренном пересмотре.

В книге Гуннара Хейнсона (Gunnar Heinsohn) и Герберта Иллига, называющейся «Когда жили фараоны?» [1186], ставится вопрос о правильности скалигеровской хронологии «древнего» Египта. Надо сказать, что германские ученые уклоняются от цитирования работ Н.А. Морозова (вышедших еще в начале двадцатого века), в частности, его труда «Христос», опубликованного в 1924–1932 годах [544]. В нем Н.А. Морозов не только поставил под сомнение всю хронологию «древнего» Египта, но и указал многочисленные «склейки» разных египетских династий и обосновал необходимость существенного укорачивания «древне»-египетской истории. К сожалению, труды Н.А. Морозова не были в свое время переведены на английский и немецкий языки, за исключением опубликованного немецкого перевода его книги «Откровение в грозе и буре». Никаких ссылок на Н.А. Морозова в перечисленных работах германских ученых — нет. Хотя мы неоднократно обращали их внимание на исследования Н.А. Морозова. Однако Герберт Иллиг и его коллеги упорно не ссылаются на Н.А. Морозова и сегодня. И лишь с созданием недавно в Германии альтернативного Исторического Салона, которым руководит профессор Е.Я. Габович, имя Н.А. Морозова, наконец, зазвучало в германских научных дискуссиях.

Отметим далее книгу Гуннара Хейнсона «Ассирийские цари как персидские цари» [1185], в которой он перечисляет (опять без ссылок на Морозова) некоторые параллели между «древне»-ассирийской историей и «древне»-персидской историей. Однако Гуннар Хейнсон не ставит вопроса о переносе этих событий в средние века. Он оставляет обе монархии, как ассирийскую, так и персидскую, в «глубокой древности». Что ошибочно.

Интересна книга Христиана Блосса (Christian Bloss) и Ганса-Ульриха Нимица (Hans-Ulrich Niemitz), под многозначительным названием «Крах С-14» [1038], в которой приведены многочисленные свидетельства, ставящие под сомнение саму возможность применения радиоуглеродного метода (в его современном состоянии), а также дендрохронологического метода, к датировке исторических образцов. См. на эту тему также бюллетень [1491].

3.2. Проблема достоверности римской хронологии и истории

Гиперкритицизм XIX века

Опишем ситуацию с римской хронологией, ввиду ее ведущей роли в глобальной хронологии древности. Широкая критика «традиции» началась еще в XVIII веке — в основанной в 1701 году в Париже «Академии надписей и изящных искусств», где затем в 20-е годы этого столетия развернулась дискуссия о достоверности римской традиции вообще (Пуйи, Фрере и др.). Накопившийся материал послужил основой для еще более углубленной критики в XIX веке.

Одним из крупных представителей этого важного научного направления, получившего название гиперкритицизма, был известный германский историк Теодор Моммзен, писавший, например, следующее:

«Хотя царь Тарквиний Второй был уже совершеннолетним к моменту смерти своего отца и воцарился через тридцать девять лет после того, тем не менее, он вступает на престол ЮНОШЕЙ. Пифагор, прибывший в Италию почти за целое поколение до изгнания царей (якобы около 509 года до н. э. — А.Ф. ), тем не менее, считается римскими историками за друга мудрого Нумы» [538], с. 876. Историки считают, что Нума умер около 673 года до н. э. Следовательно, здесь рассогласование достигает, по крайней мере, 100 лет.

Т. Моммзен продолжает: «Государственные послы, отправленные в Сиракузы в 262 г. от основания Рима, ведут там переговоры с Дионисием Старшим, вступившим на престол ЧЕРЕЗ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ТОГО (348)» [538], с. 876. Здесь рассогласование достигает около 80 лет.

Скалигеровская хронология Рима покоится на весьма шатких основаниях. Например, между различными датировками такого важного события, как основание Рима, существует расхождение, по крайней мере, в 500 лет [538], с. 876 или [579], с. 23–24.

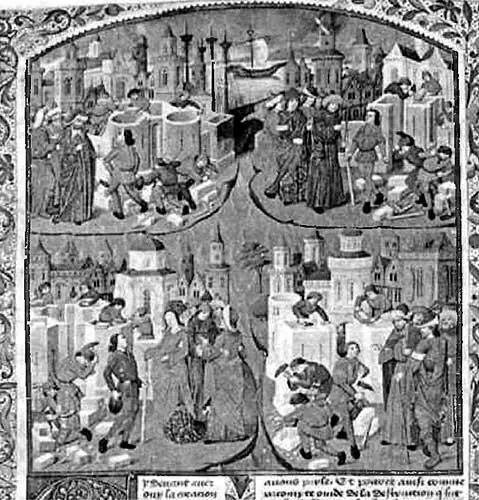

Дело в том, что, по мнению Гелланика и Дамаста, — якобы, живших в IV веке до н. э., — поддержанному позднее Аристотелем, Рим был основан Энеем и Одиссеем и назван по имени троянки Ромы [579], с. 23–24. Того же мнения были и некоторые средневековые авторы. Например, в книге Jean de Courcy «Chronique de la Bouquechardie're» (Мировая Хроника) мы видим миниатюру под примечательным названием: «Троянцы основывают города: Венецию, Кикамбр (Cycambre), Карфаген и Рим» [1485], с. 164, 165. Мы приводим эту интересную миниатюру на рис. 1.25. Стоит обратить внимание, что вся обстановка, представленная на ней, является типично средневековой. Между прочим, два троянских царя, прибывшие осмотреть строительство, носят на голове теплые зимние меховые шапки-ушанки, рис. 1.26 и рис. 1.27.

Рис. 1.25. Старинная миниатюра из книги Jean de Courcy «Chronique de la Bouquechardie're» (Мировая Хроника) под названием: «Троянцы основывают города: Венецию, Кикамбр (Cycambre), Карфаген и Рим» [1485], с. 164. Таким образом, Троянская война и основание итальянского Рима практически совмещаются во времени, хотя в скалигеровской хронологии между этими событиями зияет провал якобы в 500 лет. Взято из [1485], илл. 201.

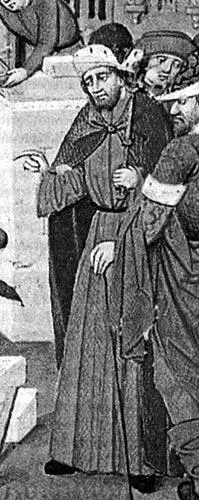

Рис. 1.26. Фрагмент. Любопытный штрих — зимняя шапка-ушанка на голове одного из троянских царей. Такие шапки типичны для Руси, где бывают холодные зимы. Взято из [1485], илл. 201.

Рис. 1.27. Еще один фрагмент. Зимняя шапка-ушанка на голове другого троянского царя. Взято из [1485], илл. 201.

Таким образом, ОСНОВАНИЕ РИМА ПРОИСХОДИТ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ, участниками которой были и Эней, и Одиссей. Но в принятой сегодня скалигеровской хронологии, Троянская война, якобы, XIII века до н. э., отстоит примерно на 500 лет от основания Рима, происшедшего, якобы, в VIII веке до н. э. Но тогда получается, что: либо Рим был основан на 500 лет раньше, либо Троянская война произошла на 500 лет позже, либо летописцы сообщают заведомую неправду, будто бы Эней и Одиссей основали Рим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: