Анатолий Фоменко - Числа против лжи.

- Название:Числа против лжи.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-075911-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Числа против лжи. краткое содержание

Начиная с 1973 года, исследованием проблемы занялся А.Т. Фоменко, а через некоторое время — под его руководством — группа математиков Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. А.Т. Фоменко и его коллегами были созданы новые математико-статистические методы обнаружения дубликатов (повторов), содержащихся в летописях.

Разработаны новые методы датирования событий. Вскрыты ошибки в принятой сегодня хронологии. Излагается «история истории»: кем, когда и как была создана принятая сегодня версия «древности». Как математика помогает вычислять даты древних событий? Почему картина звездного неба, записанная в известном библейском Апокалипсисе, указывает на конец XV века? Приводится один из главных результатов Новой Хронологии, а именно, «глобальная хронологическая карта», позволившая обнаружить поразительные сдвиги в хронологии, с помощью которых средневековая история X–XVII веков была искусственно «удлинена» хронологами XVII–XVIII веков.

Книга является уникальным событием в международной научной жизни, она не оставит равнодушным ни одного читателя. От читателя не требуется никаких специальных знаний. Нужен лишь интерес к всеобщей и русской истории и желание разобраться в ее многочисленных загадках. Книга предназначена для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в истории.

Числа против лжи. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

М.Дж. Эйткин в своей монографии «Физика и археология» пишет: «Сравнительно небольшое число нейтронов достигает поверхности Земли… и РЕЗОННО ПРЕДПОЛОЖИТЬ (? — А.Ф. ), что каждый нейтрон, рождаемый космическими лучами, создает атом радиоуглерода; следовательно, скорость образования нейтронов равна скорости образования радиоуглерода. Это составляет примерно 7,5 кг радиоуглерода в год» [986], с. 104. Радиоуглерод С 14распадается по формуле:

(4) С 14→ N 14+ β -

Период полураспада равен примерно 5600 лет, так что 1 % радиоуглерода распадается примерно за 80 лет. Отсюда легко определить, что равновесное количество С 14на Земле составляет примерно 60 тонн, с ошибкой плюс-минус 25 %, то есть от 45 до 75 тонн.

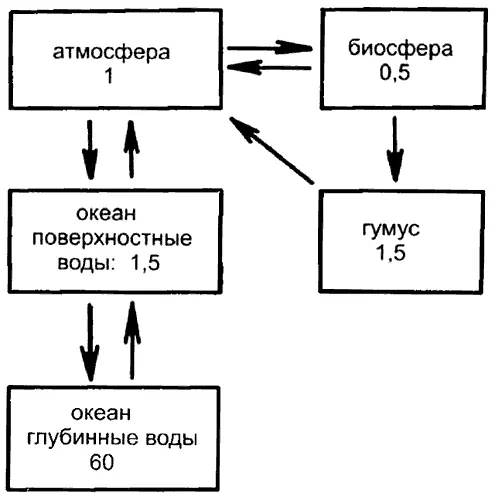

Образовавшийся радиоуглерод перемешивается в атмосфере, поглощается океанами и усваивается организмами. Сфера распространения углерода называется обменным углеродным резервуаром. Он состоит из атмосферы, биосферы, поверхностных и глубинных океанических вод, рис. 1.73. Числа на этом рисунке обозначают количество углерода в той или иной части обменного резервуара. Содержание углерода в атмосфере принято при этом за 1. Выход углерода из обменного резервуара в результате отложения осадков на дно океана на рис. 1.73 не отражен. «Под радиоуглеродным возрастом подразумевается время, прошедшее с момента выхода объекта из обменного фонда до момента измерения С 14в образце» [110], с. 32.

Рис. 1.73. Структура обменного углеродного резервуара. Взято из [986], с. 30.

16.3. Гипотезы, лежащие в основе радиоуглеродного метода

Теоретическая идея измерения радиоуглеродного возраста очень проста. Для этого достаточно знать:

1) содержание радиоуглерода в объеме в момент выхода объекта из обменного фонда,

2) точный период полураспада радиоуглерода С 14.

После этого, взяв достаточный объем образца, следует измерить количество радиоуглерода в настоящий момент и простым вычитанием и делением вычислить время, которое прошло с момента выхода объекта из обменного резервуара до момента измерения. Однако на практике эта внешне простая идея встречается со значительными трудностями. Сразу отметим, что любое УМЕНЬШЕНИЕ относительного количества С 14в силу тех или иных причин приводит к «УДРЕВНЕНИЮ образца».

16.4. Момент выхода объекта из обменного резервуара

Итак, во-первых, что значит «момент выхода объекта из обменного резервуара»? ПЕРВАЯ ГИПОТЕЗА Либби состоит в том, что этот момент совпадает с моментом смерти объекта. Не говоря уже о том, что момент смерти может отличаться от момента, интересующего историков (например, кусок дерева из гробницы фараона может быть срублен значительно раньше времени постройки гробницы), ясно, что отождествление момента выхода объекта из обменного резервуара с моментом смерти верно только «в первом приближении». Дело в том, что после смерти объекта ОБМЕН УГЛЕРОДОМ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ. Он лишь замедляется, приобретая другую форму, и это обстоятельство необходимо учитывать. Известны, см. [110], с. 31, по крайней мере, три процесса, протекающие после смерти и приводящие к изменению содержания радиоуглерода в организме:

• гниение органического образца,

• изотопный обмен с посторонним углеродом,

• абсорбция углерода из окружающей среды.

М.Дж. Эйткин пишет: «Единственно возможный тип разложения — это образование окиси или двуокиси углерода. Но ЭТОТ ПРОЦЕСС НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, так как он связан только с УХОДОМ УГЛЕРОДА» [986], с. 149. По-видимому, здесь М.Дж. Эйткин имеет в виду, что поскольку окисление изотопов углерода происходит с одинаковой скоростью, оно не нарушает процентного содержания радиоуглерода. Однако в другом месте он сообщает: «Хотя С 14в химическом отношении идентичен С 12, его больший атомный вес непременно проявляется в результате процессов, имеющих место в природе. Механизм обмена между атмосферным углекислым газом и карбонатом океана обусловливает несколько большую (на 1,2 %) концентрацию С 14в карбонатах; наоборот, фотосинтез атмосферной углекислоты в растительном мире Земли приводит К НЕСКОЛЬКО МЕНЬШЕЙ (в среднем на 3,7 %) концентрации С 14в последнем» [986], с. 159.

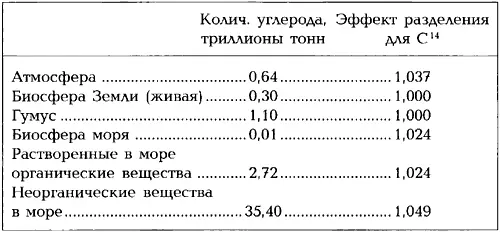

Крег приводит следующую таблицу распределения углерода и радиоуглерода в различных частях обменного резервуара [1080], а также [986], с. 143.

Следовательно, МЕНЬШЕ ВСЕГО РАДИОУГЛЕРОДА В БИОСФЕРЕ И ГУМУСЕ И БОЛЬШЕ ВСЕГО В НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ И МОРСКОЙ ВОДЕ.

В книге [110] не обсуждается вопрос о том, каково различие в скорости окисления изотопов углерода при процессах гниения, но выше приведенные данные заставляют полагать, что это различие должно быть вполне заметно. Во всяком случае, процесс окисления углерода является обратным процессом к процессу его фотосинтеза из атмосферного газа, и потому изотоп С 14должен окисляться быстрее (с большей вероятностью), чем изотоп С 12. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, В ГНИЮЩИХ (ИЛИ ГНИВШИХ) ОБРАЗЦАХ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАДИОУГЛЕРОДА С 14ДОЛЖНА УМЕНЬШАТЬСЯ. ТЕМ САМЫМ, ЭТИ ОБРАЗЦЫ СТАНОВЯТСЯ «БОЛЕЕ ДРЕВНИМИ», ЧЕМ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ. Это — один из механизмов, приводящий к искажающему подлинную картину «старению образцов». И как мы видели на конкретных примерах из предыдущего раздела, такое «старение» действительно наблюдается и приводит к весьма сильному искажению радиоуглеродных датировок.

Другие возможности обмена углерода между образцами и обменным резервуаром, по-видимому, ВООБЩЕ ТРУДНО КОЛИЧЕСТВЕННО УЧЕСТЬ. Считается, что «наиболее инертно обугленное органическое вещество и древесина. У известной части костей и карбонатов раковин, наоборот, часто наблюдается изменение изотопного состава» [110], с. 31. ПОСКОЛЬКУ УЧЕТ ВОЗМОЖНОГО ОБМЕНА УГЛЕРОДА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЕН, ТО ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ЕГО ФАКТИЧЕСКИ ИГНОРИРУЮТ. Стандартные методики радиоуглеродных измерений обсуждают в лучшем случае лишь способы очистки образца от постороннего радиоуглерода и причины возможного загрязнения образца. Например, С.В. Бутомо ограничивается утверждением, что «обугленное органическое вещество и хорошо сохранившаяся (?! — А.Ф. ) древесина в большинстве случаев достаточно надежны» [110], с. 31.

М.Дж. Эйткин к этому добавляет, что «при работе с любым образцом надо тщательно очистить его от чужеродных корешков и волокон, а также обработать кислотой, чтобы растворить всякие осадочные карбонаты. Для удаления гумуса можно промыть образец в щелочном растворе» [986], с. 149.

Обратим внимание, что важный вопрос: не меняет ли эта «химическая очистка» содержания радиоуглерода, в то время даже не ставился. А ведь именно в те годы и было заявлено, что радиоуглеродный метод «надежно подтверждает историческую хронологию».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: