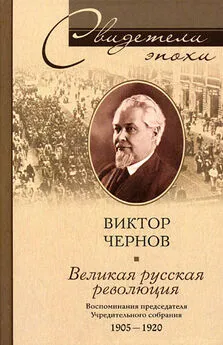

Виктор Чернов - Записки социалиста-революционера (Книга 1)

- Название:Записки социалиста-революционера (Книга 1)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Чернов - Записки социалиста-революционера (Книга 1) краткое содержание

Записки социалиста-революционера (Книга 1) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

- Если бы тогда перед нами кто-нибудь с искренним жаром стал развивать проект создания где-нибудь, хотя бы в сердце Африки или Австралии, новой расы из лучших элементов ныне существующих рас, с приложением специально для нее изобретенного нового - будущего всечеловеческого - языка, мы всерьез принялись бы спорить о шансах за и против успеха такого "грандиозного дела". Понятия об утопическом и реальном были шатки. Мы, конечно, презирали в высшей степени все утопическое, мы пылали сосредоточенной привязанностью ко всему положительному, трезвому, критически взвешенному, мы претендовали на то, что нас ни к каким сантиментально - романтическим фантазиям и калачом не заманишь, но ведь l'habit nе fait раs 1е mоinе.

Мой приятель-еврей слишком мучительно завидовал нам, живущим у себя "дома", под родной, приветливой и гостеприимной кровлей отчизны. Как любви матери, он жаждал "родины" и страдал от ее отсутствия, как сирота и пасынок, он голодными глазами глядел на нас, баловней и любимцев, родных детей страны. Тут была рана, всякое прикосновение к которой вызывало ноющую боль. Что могли с этим поделать мои доводы? Да я и сам оторопел, потому что в первый раз наткнулся на новый "проклятый вопрос" в его обнаженном, жизненном виде, а не в том книжном виде, в котором он разрешался легко, и антисемитизм {78} вычеркивался из жизни так же просто, как вера в леших и домовых; а упразднен антисемитизм - какой смысл оставаться в живых болезненно-издерганному и напряженному еврейскому национальному чувству?

В жизни раньше с евреями встречаться мне приходилось; были у нас евреи в младших классах саратовской гимназии; их, как и татар, порой дразнили "свиным ухом", называли "жиденятами", когда с ними ссорились; но, казалось, это почти также, как Чернова переименовывали в "Чернушку" или "Чернявку", а Нирода переделывали в "Урода". Так, повторяю, казалось, и, может быть, в младших классах так и было.

Ребячьи души просты, и счеты взрослых проходят мимо них, долго не прививаясь, скользя сверху. Я помню, никого я в детстве так не любил, как дядина денщика-татарина; и все дети, что называется, к нему так и липли, хотя взрослые иногда покашивались довольно неодобрительно на такую дружбу с "нехристем". Позднее в гимназии, я нигде так не любил бывать, как в семье лучшего товарища моего старшего брата, Якова Гинцбурга, где я командовал в ребяческих играх и затеях целой оравой "жиденят" разных возрастов; все это были преуморительные славные звереныши, и я плавал среди них, как рыба в воде.

Таким образом, совершенно без всякой заслуги со своей собственной стороны - просто так благоприятно сложились условия моей жизни - я абсолютно был чужд малейшей тени национальных предубеждений. Вот почему мне казалось так легко "поставить крест" над всем этим. Я искренно не понимал "положений" Якова Виленского. Какой может быть разговор о "чужачестве" евреев в России? Почему они сами на себя должны {79} глядеть, как на "пришельцев" и мечтать о какой-то "своей земле"? Право на землю создается лишь трудом; всякая "монополия" на данную землю - уродливый пережиток старины; значит, еврей, живущий в России трудами рук своих, такой же родной сын, с таким же правом пригреваться у лона матери земли, как и всякий другой гражданин.

Но тогда еврей, решивший искать где-то на краю света, среди "всесветных пустошей" места, где основать "свою" родину, в сущности, проявляет недостаточно гордости, пасует перед несправедливостью и поступается своим истинным правом. Более того - мне это казалось недостойной слабостью, трусостью, склонением знамени перед людьми старого мира. Так говорила мне абстрактная логика, и потому я не сразу согласился "отпустить" евреев в Аргентину, но долго пытался воздействовать на "чувство собственного достоинства" моего приятеля, которое - доказывал я - должно подсказывать поступить, именно наперекор всем антисемитским притязаниям. "Долой евреев! Вон евреев!" нагло кричат антисемиты; а что же делают колонизаторы Палестины и Аргентины? Предупредительно забегают навстречу этим наглым планам "изгнания"! Вместо того, чтобы бороться - бегут с позиций!

Я придумал на досуге и еще один аргумент, который преподнес товарищу с большим торжеством, считая его убийственным. Вот, он пренебрежительно относится к русскому крестьянству за его рабью пассивность и покорность, за способность только бунтовать на коленях да уходить куда-то искать "Белую Арапию". Да, в этом оказывается забитость. В чем ошибка крестьянства? Вместо того, чтобы искать выхода из своего положения во {80} времени, бороться за лучшее будущее, он "взыскует града" в пространстве. Но Палестина или Аргентина - та же "Белая Арапия", те же поиски лучшей доли в пространстве, вместо поисков во времени. Русскому мужику еще простительна такая ошибка; его сознание искусственно задерживается на полу детском уровне; но как может уподобляться ему интеллигенция такого древнего, культурного народа, как еврейский?

Но здесь сразу обнаружилось, что мы говорим на разных языках и не понимаем друг друга, что "чистая логика" здесь бессильна, а что индивидуальная логика каждого из нас так перенасыщена элементами чувства и страсти, что спор невозможен...

И лишь постепенно поняв до какой степени все переболело в душе моего приятеля, я более уяснил себе психологическую почву его воззрений. В моем и его лице столкнулись два совершенно различных национально-психологических типа.

Я, так сказать, был бессознателен по отношению к тому, что

П. Струве впоследствии определил, как "национальное лицо", но не потому, чтобы оно не было у меня резко выраженным - нет, по натуре я был "русак" до мозга костей, со всеми слабостями восточнославянского типа, сдобренного финско-монгольскими примесями; но для меня было так естественно не замечать, не ощущать его, как не ощущает и не замечает здоровый человек, что он дышит или ходит.

Все привычное, нормальное для данного организма, если совершается без затруднений, - тотчас же механизируется. Незаметным, не переступающим за порог сознания было и для меня существование во мне определенных национальных особенностей, создающих специфические тяготения {81} по сродству. Простого соприкосновения с представителями других национальностей было еще недостаточно, чтобы вывести из под спуда эти наличные, но не дающие о себе знать, психические элементы. Я, конечно, ощущал очень определенно в товарищах эстонцах людей иного психического склада.

Их несколько торжественная психическая тяжеловесность, их, если позволено будет так выразиться, душевная туго-отмыкаемость, вместе с медленною основательностью всех совершавшихся в них процессов, била в глаза.

Под всем этим чувствовалась большая прочность и "подобранность", в противоположность нашему славянскому разгильдяйству. Они порою бывали забавны, но в общем это были такие милые духовные крепыши, что их общество только разнообразило и этим обогащало мой духовный быт. То же самое только в другом направлении - приходилось сказать и об обществе Виленского. Это был типичное дитя современного города с его впечатлительностью, повышенностью, даже подвинченностью всех душевных движений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: