Игорь Можейко - 1185 год. Восток – Запад. Русь. Запад. Запад против Востока

- Название:1185 год. Восток – Запад. Русь. Запад. Запад против Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-091410-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Можейко - 1185 год. Восток – Запад. Русь. Запад. Запад против Востока краткое содержание

Эта книга – увлекательное путешествие по 1185 году, новые головокружительные повороты Великого шелкового пути: Русь и Европа, тогда еще тесно связанные, Англия и Святая Земля… Цель знаменитого историка и писателя Игоря Можейко – не воссоздать строго научную картину мира, а рассказать о творцах и жертвах истории. Перед нами оживают князь Игорь, Фридрих Барбаросса, Ричард Львиное Сердце и другие их легендарные или забытые современники, которые страдали, любили, враждовали и умирали восемьсот лет назад…

1185 год. Восток – Запад. Русь. Запад. Запад против Востока - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отзвуком этой ситуации и была булла папы римского.

У историков нет сомнений в том, что врагами племени сумь, о которых говорилось в булле, были карелы – наиболее активные союзники Новгорода на Балтике, которые старались обложить финнов данью. Когда же карелы уплывали обратно, нужда в шведских миссионерах тут же пропадала.

Однако относительно слабые племена сумь, разумеется, не могли до бесконечности играть на противоречиях между Новгородом и Швецией. Швеция была совсем рядом, и епископы не искали мученического венца. Так что с каждым годом шведы все более укреплялись в Южной Финляндии.

Экспансия Швеции всерьез беспокоила Новгород. Усиление шведов на Северной Балтике, в то время как по ее южному берегу продвигались датские и саксонские войска, лишало Новгород привилегий в торговле. Важные промежуточные пункты новгородской торговли – Аландские острова, юг Финляндии, остров Готланд – постепенно переходили в руки конкурентов.

После первого крестового похода шведов в Финляндию, не приведшего к покорению страны, борьба разгорелась всерьез. Шведы, будучи не в силах одолеть русских конкурентов, решили ударить в сердце Новгородской республики. Для этого они избрали город Ладогу – ворота в Новгород.

В мае 1164 года пятьдесят пять шведских кораблей проплыли по Неве в Ладожское озеро и вошли в устье Волхова. 23 мая, высадившись на берег, шведы начали штурм Ладоги. Но, сжегши посад, шведы не смогли взять саму крепость и отступили к ладьям. На помощь Ладоге подоспели войска новгородского князя Святослава, и после жестокого боя лишь двенадцати шведским кораблям удалось уйти.

Новгородский детинец – крепость Великого Новгорода. Россия

Староладожская крепость. Россия

Можно предположить, что и после этого происходили морские баталии и взаимные нападения соперников на суше, но лишь некоторые из них остались в летописях. Известно, например, что в 1178 году карелы разрушили поселение шведов в Финляндии.

Софийский собор в Великом Новгороде. Россия

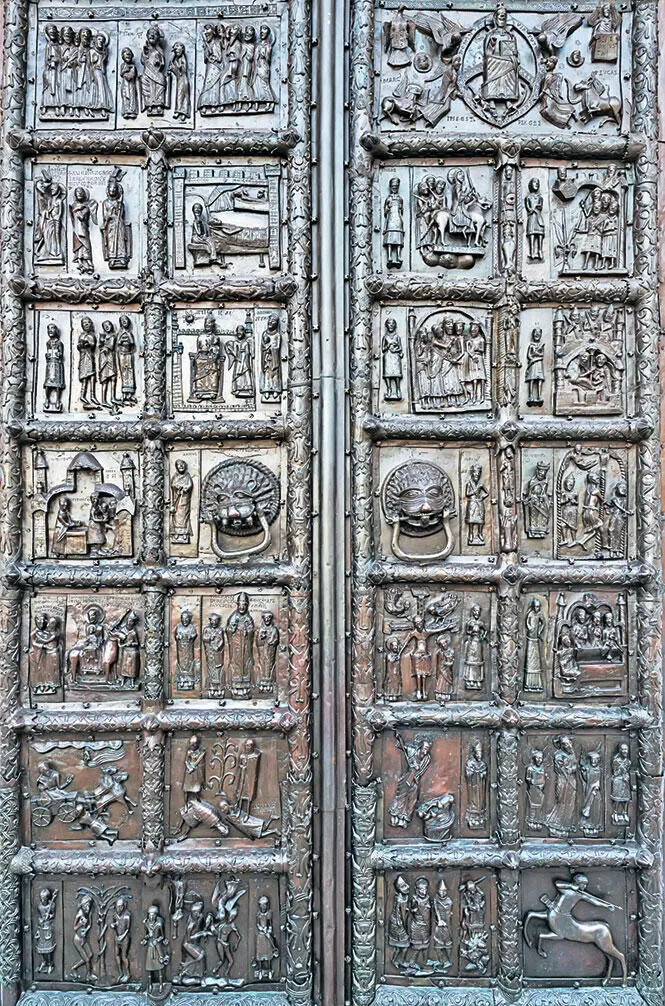

В 1187 году Новгород нанес наконец мощный ответный удар. Карелы на своих ладьях проникли по судоходному каналу к крупнейшему шведскому городу того времени Сигтуне, стоявшему в двадцати километрах от моря, взяли его штурмом и сожгли. После этого Сигтуна так и не возродилась. Из похода карелы привезли в Новгород так называемые сигтунские врата, которые и сегодня украшают собор Святой Софии.

Наступление шведов в Финляндии и на торговых путях новгородцев было остановлено. Но лишь временно.

В первой половине XIII века на Руси появились татаро-монголы. Они не дошли до Новгорода. Казалось бы, он должен был процветать и далее. Но крушение русских княжеств непоправимо ударило по новгородскому благополучию. Ведь Новгород был, в первую очередь, посредником между Европой и Русью. Отныне же объем торговли резко сократился, и конкуренты Новгорода в Европе смогли вытеснить его с важных путей. К тому же продолжались войны со Швецией, и новгородскому князю Александру приходилось сражаться со шведами на Неве, а затем вести свои войска на юг, к Чудскому озеру. Тевтонский орден оказался более опасным соперником, чем шведы. Новгороду удалось тогда отразить нападения врагов, но многие из своих западных земель город потерял.

Cигтунские Врата в Софийском Соборе – памятник славы русских богатырей. Великий Новгород. Россия

Судьбы Руси и Польши во второй половине XII века имеют немало общего.

Их внутренние проблемы весьма схожи – тот же раскол, то же дробление на удельные княжества, то же военное ослабление.

Король Болеслав Кривоустый (1102–1138) был последним в ту эпоху единовластным хозяином Польши. Однако на первых порах власть Болеслава активно оспаривалась как его братом Збигневом, так и можновладцами – крупными феодалами, богатством и силой не уступавшими королям. Самым могущественным из польских феодалов был Петр Власт, родственник Болеслава, известный своим благочестием и богатством. Считается, что он построил в стране не меньше костелов, чем сам Болеслав. Можновладцы, порой связанные родственными узами с правящим домом – Пястами, а порой поднявшиеся из племенных вождей Поморья или Мазовии, сформировались как решающая сила в Польше раньше, чем феодалы на Руси, где бояре играли важную роль лишь в Галиче и в Новгороде. Центральной власти противостояла в Польше и католическая церковь.

Болеслав III Кривоустый

Здесь таится важное различие в развитии Польши и Руси. Русь приняла духовное главенство Византии, оттуда шли книги, ехали священники, художники и мастера. Но главенство Византии было лишь номинальным, и число византийских священников – сравнительно небольшим. Монастыри на Руси в борьбе за власть решающей роли не играли. Если церковь на Руси чувствовала себя обиженной, она могла обращаться лишь к князю: надежда на поддержку из Византии была эфемерна.

Иначе в Польше. Польша становится католической страной. В ее землях обосновываются монашеские ордены – сначала бенедиктинцы, затем орден Святого Бернарда, а потом и духовно-рыцарские ордены. Большинство священников, особенно в раннем Средневековье, – иностранцы, князья церкви порой не знают польского языка. Одно время римский папа даже подчинил польскую церковь архиепископу Магдебургскому.

Святой Бернард Клервосский

Иностранные монашеские ордены спешат обзавестись в Польше хозяйством, добиться независимости, получают земли, строят монастыри и крепости, и к концу XII века католическая церковь становится мощной экономической силой.

Церковь пользуется покровительством не только польских князей, которым она нужна как идеологическая подпорка, но и немецких государей и римского папы. Это не далекая Византия – это реальная сила, способная прийти на помощь церкви в Польше, если та почувствует себя ущемленной. Епископы и монастыри, зная об этой поддержке, далеко не всегда подчиняются королю.

Памятник Альбрехту Медведю (Альбрехт I Бранденбургский) с аллеи Победы в Берлине, ныне в цитадели Шпандау. Германия

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: