Игорь Можейко - 1185 год. Восток – Запад. Истоки. Мир ислама. Между двух миров

- Название:1185 год. Восток – Запад. Истоки. Мир ислама. Между двух миров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085712-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Можейко - 1185 год. Восток – Запад. Истоки. Мир ислама. Между двух миров краткое содержание

Перед вами одна из лучших книг по истории Азии и Европы конца XII века, шедевр Игоря Можейко – «1185 год». Автор вводит читателя в мир, богатый бурными событиями и человеческими личностями: крестовые походы, гениальный полководец Чингисхан, прославленные поэты Низами и Шота Руставели, хитроумная грузинская царица Тамара. Мы словно движемся по Великому шелковому пути к Атлантическому океану, познавая жизнь людей и целых народов, а многочисленные красочные иллюстрации позволяют увидеть великое прошлое своими глазами.

1185 год. Восток – Запад. Истоки. Мир ислама. Между двух миров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подумал царь: «Ширин – жемчужину жемчужин —

Я пробужу; скажу: глоток воды мне нужен».

Но тут же вспомнил тот, чей взор покрыла мгла,

Что множество ночей царица не спала.

«Когда она поймет, к какой пришел я грани,

Ей будет не до сна среди ее стенаний.

Нет, пусть молчат уста, пусть дышит тишина,

Пусть тихо я умру, пусть тихо спит она».

Так умер царь Хосров, ничем не потревожа

Ширин, уснувшую у горестного ложа.

Ширин просыпается от кошмара: ей снилось, что муж погиб. Она откидывает покрывало и видит окровавленное тело Хосрова. Низами не описывает ее чувств – это лишнее. Мы достаточно долго жили рядом с Ширин, мы знаем ее куда лучше, чем ничтожный Шируйе. Она обмывает тело Хосрова, умащает его благовониями, сама наряжает в царские одежды.

Входит гонец от Шируйе. С тонким лицемерием Шируйе просит передать царице, что ей дана неделя скорбеть о муже. После этого она должна дать согласие на брак с пасынком.

Ширин лишь вздрагивает, словно ее ударили. И после короткой паузы отвечает: «Выждем срок».

Она застывает в горе, но ни слезинки не выкатилось из ее глаз. Она даже принимает пасынка и говорит, что готова стать его женой, но он должен до погребения Хосрова выполнить все ее условия, пусть даже они покажутся ему странными. В числе этих условий два чудовищных: у Шебдиза должны быть подрезаны сухожилия, трон выкинут из дворца – в царстве Шируйе не должно остаться следа от Хосрова. Разумеется, пасынок не без удовольствия выполняет пожелание мачехи. После этого Ширин раздает нищим все одежды мужа.

И вот день похорон.

Среди прислужниц и рабов за носилками с телом Хосрова идет Ширин, одетая, как невеста. Ее вид вызывает всеобщее осуждение:

Все, глядя на Ширин, решали вновь и снова:

«Не в горести она от гибели Хосрова».

Тело царя вносят в гробницу. Ширин приказывает всем выйти из склепа и закрыть его. Она хочет побыть одна рядом с мужем.

Когда дверь закрывается, Ширин подходит к носилкам и вонзает острый кинжал себе в печень. И молча падает на тело Хосрова.

И ложе царское ее покрыла кровь,

Как будто кровь царя, растекшаяся вновь.

И тучи поднялись из-за морей беды,

И грозы глянули из черной их гряды,

И ветер из равнин, как бы единым взмахом,

Весь воздух свил в одно с взнесенным черным прахом.

Лишь о случившемся сумели все узнать, —

Восславили Ширин…

А потом Низами в нарушение всех канонов пишет главу, которую называет «Смысл сказа о Хосрове и Ширин». И в этой главе он признается, что написал поэму в память о своей умершей жене Афак, которую любил и любит. И потому он молит Аллаха, чтобы тот защитил сына, которого родила Афак.

…В то время, когда Низами писал последние главы романа о Хосрове и Ширин, на другом конце земли, в Японии, высокий сановник императора-инока, по имени Наритику, замешанный в заговоре против главы дома Тайра, печально следовал в далекую ссылку. Рукава его одежд были мокры от слез. Он вспоминал свои прегрешения. Вспоминал, как оскорбил монахов буддийского монастыря Святой горы. И как монахи, бессильные наказать обидчика, прокляли его. Казалось, проклятие монахов не сбылось. Наритику получал высокие чины и пользовался покровительством императора. И вот через много лет судьба настигла его… И размышлял он так: «Божья ли кара, людское ли проклятие – рано или поздно непременно настигнут они человека, и никто не знает, в какой час совершится возмездие!»

Мы никогда не сможем до конца прочувствовать форму поэмы, тонкость ее эпитетов, музыкальность ее двустиший. Даже знание персидского языка не приблизило бы нас к истинному пониманию – за восемьсот лет язык сильно изменился. Переводчики Низами – а переводили его наши лучшие мастера: М. Шагинян, П. Антокольский, К. Липскеров, В. Державин – старались донести поэзию Низами до современного читателя. Они создавали новый поэтический язык, вступая в неизбежную борьбу с поэтом. Они стремились сохранить аромат времени, то есть подбирали слова и образы, для русского языка устаревшие.

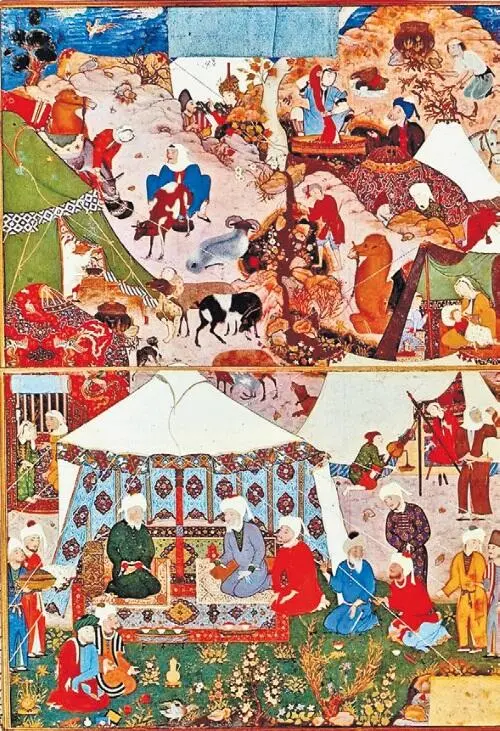

Мир Сеид Али. Стойбище кочевников. Фронтиспис к «Хамсе» Низами. Ок. 1540 г.

В этом извечная проблема переводов старинных художественных текстов. Особенно это чувствуешь, когда читаешь переводы средневековой русской поэзии. Так и хочется порой перевести перевод еще раз – на наш, современный язык. Но нельзя: модернизация сродни неуважению. Можно подумать, что Низами или автор «Слова о полку Игореве» писали не на самом что ни на есть современном для своего читателя языке [10].

Почему-то никто из исследователей не говорит о драме, происшедшей с поэмой после того, как в 1181 году Низами ее закончил, посвятив заказчику – султану Тогрулу. Затем он посвятил ее и правителю Гянджи. Но впоследствии появляется третье посвящение – новому атабеку Гянджи, Кызыл-Арслану, который вступил на престол в 1187 году.

Так что же происходило в течение шести лет?

Вначале Низами ждал, что за поэмой приедут из Исфахана. Но посольства не было. Шли месяцы, потом годы. Низами отчаялся и написал второе посвящение – местному властителю Пахлавану. Второй покровитель жил рядом.

Но что-то случилось и в самой Гяндже.

Возможно, ответ на это заключается в одной из приписок к поэме – приписка называется «Порицание завистников». В ней Низами обрушивается на придворных поэтов, на ханжей, окружающих правителя. Почему вдруг Низами, уже закончив поэму, начинает борьбу с завистниками? Почему он отчаянно доказывает, что поэма благопристойна и что ее автор имеет целью лишь восхваление пророка?

Причина тому – либо отказ, пришедший из Исфахана, либо, что более вероятно, отказ, полученный здесь, в Гяндже. Второй заказчик, Пахлаван, поэму не принял.

Поэт и царь – извечная проблема. Потомки, воспевающие Низами, поэты, подражающие ему, ученые, разбирающие по жемчужинке его строки, – все они еще не родились. А пока есть только пишущий под псевдонимом Низами горожанин Ильяс ибн Юсуф, которого можно увидеть на улице и оттеснить к грязной стене крупом коня. Мы порой забываем, что поэт всегда окружен людьми, которые не могут понять великого, – горько читать письма Пушкина, который сетует на критиков, что твердят на каждом углу: Пушкин исписался, Пушкин кончился.

Поэма Низами была революцией в литературе. Люди, о которых она говорила, не вписывались в рамки устоявшихся понятий. Низами написал неправильную поэму. Конечно же, сразу нашлись цензоры и блюстители нравственности, которые сделали все, чтобы о поэме забыли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: