Игорь Можейко - 1185 год. Восток – Запад. Истоки. Мир ислама. Между двух миров

- Название:1185 год. Восток – Запад. Истоки. Мир ислама. Между двух миров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085712-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Можейко - 1185 год. Восток – Запад. Истоки. Мир ислама. Между двух миров краткое содержание

Перед вами одна из лучших книг по истории Азии и Европы конца XII века, шедевр Игоря Можейко – «1185 год». Автор вводит читателя в мир, богатый бурными событиями и человеческими личностями: крестовые походы, гениальный полководец Чингисхан, прославленные поэты Низами и Шота Руставели, хитроумная грузинская царица Тамара. Мы словно движемся по Великому шелковому пути к Атлантическому океану, познавая жизнь людей и целых народов, а многочисленные красочные иллюстрации позволяют увидеть великое прошлое своими глазами.

1185 год. Восток – Запад. Истоки. Мир ислама. Между двух миров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рельеф с изображением Мирового древа в виде креста

Русский комендант, одержимый идеей воссоздания Византийской империи под главенством российского императора, приказал закрыть все мечети, которые ранее были христианскими церквами. С опозданием на пятьсот лет он желал восстановить справедливость. Этот шаг сыграл на руку археологам. Успенскому удалось обнаружить в бывших мечетях гробницы императоров и знати, отыскать полустертые фрески и реконструировать облик ряда памятников XIII века. В одной из башен цитадели, где некогда была устроена небольшая церковь, нашли погребение Алексея, императора Трапезунда, внука Андроника…

Юная императрица Анна осталась жива, и в царствование Исаака Ангела ее не преследовали. В пятнадцать лет она стала вдовой двух императоров, а впереди у нее была еще долгая жизнь. Через несколько лет Анна сблизилась с военачальником Феодором Вранасом. Они не могли пожениться, так как брак лишал бы Анну императорской «вдовьей чести». Они мирно жили с Феодором до тех пор, пока Константинополь не был завоеван крестоносцами. Первое время Анна была в оппозиции к новым хозяевам, но вожди крестоносцев, зная, что она сестра французского короля Филиппа Августа, оказали ей знаки почтения и предложили Феодору высокие посты в государстве.

Понемногу Анна все более сближалась со своими единоплеменниками, и те даже помогли ей осуществить давнишнее желание: Феодору Вранасу было предложено скрепить их союз законным браком – в новом государстве «вдовья честь» византийской императрицы уже не играла роли. А через некоторое время Феодору был пожалован титул кесаря и отдан в ленное владение Адрианополь и окружающие его земли на границах с Болгарией. Последние годы жизни Анны прошли спокойно. Она выдала дочерей замуж за французских баронов и умерла в своем дворце в 1220 году, на тридцать пять лет пережив Андроника.

Царица и Поэт

Для истории каждой страны 1185 год – мгновение в череде лет и событий. Заглянуть в это мгновение и сразу понять что-либо в нем, не будучи профессиональным историком, невозможно. Поэтому, преодолев очередной водораздел и оказавшись в долине следующей реки, мы вынуждены остановиться и кинуть взгляд вверх по течению, прежде чем бросаться в быстрые воды 1185 года и пересекать реку.

Например, в Грузии нельзя понять события 1185-го и последующих лет, не вернувшись далеко назад. Когда были завязаны узлы, разрубленные в восьмидесятые годы.

В течение столетий странам Закавказья – Грузии, Армении и Азербайджану – приходилось отстаивать свою независимость от могущественных соседей, терять ее, снова восстанавливать. И судьбы этих трех стран сложились по-разному. Азербайджанцы не имели к началу арабского завоевания единой религии и единого государства. И потому они не могли противостоять завоеванию духовно – они были обращены в ислам. «Я – ширванец», – мог сказать житель Баку. Понятия «азербайджанец» не существовало.

Иначе было в Грузии и Армении. В этих странах сложилась давнишняя традиция государственности и существовала единая древняя религия, чуждая завоевателям, гонимая ими, но оттого еще более ценная, как духовный стержень, помогающий сохранить самобытность и бороться за независимость.

В отличие от жителя Азербайджана уроженец Мцхеты мог сказать, что он – картлиец. Но он и больше чем картлиец: подобно кахетинцу, месху, пшаву, он – грузин. Житель Ани или Двина, обитатель Киликийского царства, был киликийцем или двинцем, но он был и армянином. И знал об этом, потому что его объединяли с другими людьми, сознававшими себя армянами, общий язык, общие предания, общая память о древности армянского государства, а главное – общая вера.

В 1071 году Византия потерпела сокрушительное поражение от сельджуков и уступила им почти всю Малую Азию. Под властью их оказались страны, прилегающие к Каспийскому морю, и Армения. С каждым годом набеги на Грузию становились все более опасными. Грузинский царь Георгий II, желая спасти страну от разорения, признал сюзеренитет сельджукского султана Маликшаха. Это не принесло и не могло принести облегчения Грузии, потому что покорность в таких ситуациях воспринимается как слабость. В результате самые лучшие земли – плодородные долины Картли и Кахети – были заняты кочевыми сельджукскими племенами, а высокогорные луга стали местами их летней откочевки. Грузинское население отступило на запад и в ущелья. Организовать сопротивление было нелегко. Сам Георгий II, как утверждают источники, был человеком слабохарактерным и даже робким, при нем власть в стране захватили феодалы-азнауры, которые в борьбе между собой и с царем зачастую шли на союз с могучими сельджуками.

Продолжаться так до бесконечности не могло. Да и не все азнауры были безразличны к судьбе Грузии. Георгий был вынужден отречься от престола. Его преемником стал шестнадцатилетний Давид, известный в истории Грузии под именем Давид Строитель. Это случилось в 1089 году.

Гелатский монастырь близ Кутаиси, основанный в 1106 году

Народ выдвигает героев в самые отчаянные, трагические периоды своего существования. Таким героем был Давид.

Юноша, властитель разоренной и ограбленной страны, оказался не только зубаст, но и мудр. Он не мог начинать войну с Сельджукской империей, в сотни раз превосходящей Грузию числом подвластных людей и ресурсами. Но войну начал. Как бы неспешно, не поднимая ее до уровня большого конфликта, не разрывая окончательно отношений с могучим врагом. Он исподволь готовил армию, обучал ее и закалял в небольших набегах на сельджукские племена, что кочевали в грузинских долинах. Он возвращал на освобожденные земли крестьян и добивался их доверия, внушая им мысль о том, что воины царя их защитят.

Нелегко утверждал молодой монарх свою власть над страной. Он предпочитал опираться на мелких дворян и свободных крестьян, нежели идти на союз с крупными феодалами, почти независимыми владетелями областей, представителями могучих родов, которые хотели иметь покорного царя. Кульминацией борьбы со знатью стало столкновение с Липаритом Иванэдзе, одним из могучих князей, илдекарским эриставом. Липарит был изгнан из Грузии.

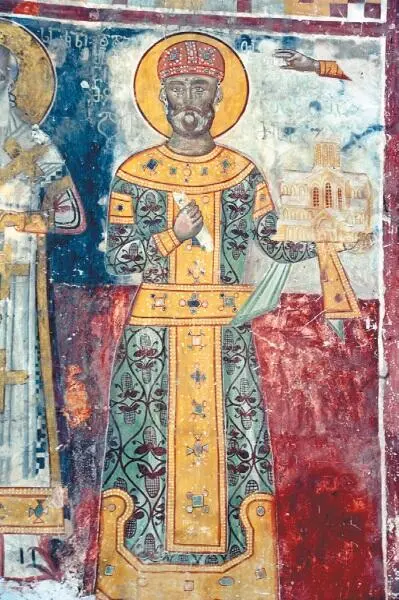

Фреска с изображением Давида IV Строителя в Гелатском монастыре. XII в.

Тем временем в выгодную для Грузии сторону изменилась обстановка в Сельджукском государстве, созданном кочевниками и державшемся на страхе. Из Европы на Ближний Восток пришли крестоносцы и отвоевали у сельджуков Палестину и часть Сирии. Выступила против сельджуков Византия, стараясь отобрать свои земли в Малой Азии. Восставали и другие страны. Давид отказался платить дань сельджукскому султану.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: