Альберт Ненароков - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Название:История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13147-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Ненароков - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс краткое содержание

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рос спрос на газеты, журналы, книги. Наиболее популярными газетами являлись «Новое время», «Русские ведомости», «Биржевые ведомости», «Русское слово». Выходили также партийные газеты. После первой российской революции газета в руках крестьянина или солдата перестала быть редкостью. Редактором одного из самых популярных журналов народнического направления «Русское богатство» был писатель В. Г. Короленко. Его статья «Бытовое явление», направленная против смертной казни, имела такое же общественное звучание, как и статья Л. Н. Толстого «Не могу молчать».

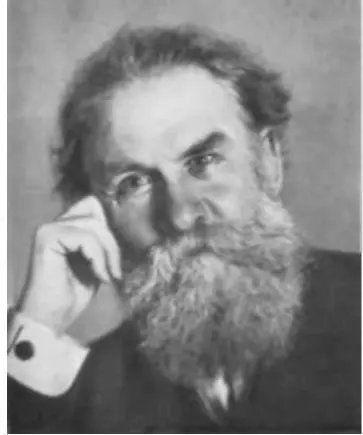

Короленко Владимир Галактионович (1853 – 1921)

Дом «Московского страхового от огня общества» на Старой площади

В 1903 г. по Москве прошел первый трамвай

По выпуску книг Россия в 1913 г. занимала третье место в мире после Германии и Японии. Большой спрос имели дешевые (в бумажных обложках) издания классиков русской литературы и популярных писателей того времени. Выходило огромное количество научно-популярных изданий. До настоящего времени мы пользуемся энциклопедическими словарями Брокгауза и Ефрона, братьев Гранат, статьи для которых писали видные ученые начала XX в.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ ГОРОДА. За почти два десятилетия (с 1897 по 1916 г.) городское население в России увеличилось вдвое – с 12,5 млн человек до 26 млн. К Первой мировой войне в стране насчитывалось 29 городов, в которых проживали свыше 100 тыс. жителей (в каждом). Горожане составляли 15 % российского населения. Петербург и Москва были городами с более чем миллионным населением.

Конец XIX – начало XX в. – время бурного градостроительства. Из центров крупных городов каменные дома вытесняли деревянные, хотя последние, как и прежде, преобладали в городской застройке. Складывались новые архитектурные ансамбли деловых и торговых кварталов, привокзальных площадей, индустриальных окраин. Многоэтажные здания заполняли пространство между старыми дворянскими особняками, меняя архитектурное «лицо» города, которое дополнялось зданиями синематографа, почтамта, телеграфа.

Города благоустраивались. Улицы мостили брусчаткой, а в столицах и асфальтировали. Строились водопроводы, проводилась канализация. Первые автомобили обгоняли извозчиков, а трамвайные линии соседствовали с линиями конки. Электрическое освещение вытесняло освещение газовыми рожками.

Хотя Москва начала XX в. продолжала оставаться преимущественно городом одно– и двухэтажной застройки (90 % зданий), в пределах Садового кольца она разительно преобразилась. Разностилье архитектурных веяний того времени запечатлелось в зданиях вокзалов. В модном тогда неорусском стиле был оформлен архитектором А. В. Щусевым фасад Казанского вокзала. Здание как бы составлено из переходящих друг в друга «хором»; их кровли, наличники, карнизы выполнены в архитектурном стиле XVII в. В центре композиции – уходящая вверх ярусная башня (ее прототип – башня в ансамбле Казанского кремля). В архитектуре Ярославского вокзала, перестроенного в начале века Ф. О. Шехтелем, мотивы северорусского зодчества (навершия, шатры, килевид-ные арки) сочетаются с элементами модерна. Киевский вокзал был сооружен в духе неоклассицизма.

Казанский вокзал в Москве. Архитектор А. В. Щусев

Один из доходных домов в Санкт-Петербурге. Начало XX в.

Настоящим переворотом в жизни состоятельных петербуржцев и москвичей стало появление так называемых доходных домов, т. е. многоквартирных, рассчитанных на сдачу жилья внаем. Многие из них имели свои котельные, лифты, бытовые удобства, редкие в то время. Однако такие комфортные, но и дорогие квартиры были недоступны для учителя или рядового инженера. Часть городского люда отдельных квартир не имела. Это были так называемые жильцы, снимавшие комнаты у хозяев, которые, в свою очередь, являлись квартиросъемщиками.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ СЕЛА. Усиление связей между городом и селом, проникновение товарно-денежных отношений в крестьянский мир, появление массовых фабричных изделий вносили изменения в жизнь села. Постепенно менялись его внешний вид и убранство жилищ. В Центральной России крыши домов покрывали уже не только соломой, но и дранкой и тесом, а иногда даже железом. Первое десятилетие XX в. – время увеличения размеров крестьянских домов. Вместо однокомнатных изб возводились двух– и даже трехкомнатные. Выросли и размеры окон. Ушло в прошлое отопление «по-черному», избы стали светлее и чище, на окнах появились занавески и горшки с цветами. В некоторых домах кровати заменили полати, сначала деревянные, а затем и железные. Это была первая мебель после лавок, стола и прикрепленных к стене ларцов. В обиход входят табуретки и стулья. Фабричная посуда вытесняла глиняную, металлические ложки – деревянные, входили в употребление вилки. Стены украшали семейными фотографиями, лубочными картинками, репродукциями картин известных художников. В крестьянской избе можно было уже полюбоваться своим отражением в зеркале и прочесть книгу при свете керосиновой лампы.

В дни церковных праздников, свадеб и различных торжеств село по сравнению с 80-ми гг. XIX в. сильно изменилось. Уже мало кто появлялся на улицах в домотканых штанах или таких же верхних рубахах. Их вытеснили фабричные ткани. Одежду, правда, не всегда покупали готовую. Простую одежду шили дома. Во многих крестьянских домах имелись швейные машинки. Женщины сменили сарафаны на платья, жакетки и кофточки городского покроя. Мужчины, особенно молодые, щеголяли в сапогах, плисовых шароварах, сюртуках поверх красной кумачовой рубахи, в картузах с лакированными козырьками. Зимой крестьяне стали носить теплые валенки.

Вместе с бытовыми изменениями к крестьянину приходило чувство человеческого достоинства и осознание себя как личности и как гражданина.

В 1911 г. в России 36,2 % учителей составляли выходцы из крестьян

Торговые ряды в Моршанске

1. Охарактеризуйте развитие просвещения в России с 1897 по 1914 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: