Альберт Ненароков - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Название:История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13147-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Ненароков - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс краткое содержание

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Символом и гарантом международной мощи страны и ее внутреннего единства оставалось самодержавие, которое, не отказываясь от попыток сделать экономическую и политическую систему империи более современными, ревностно охраняло сословное деление общества, полуфеодальное помещичье и общинное крестьянское землевладение. В России все еще не были доведены до конца преобразования, начатые реформами 60 – 70-х гг. XIX в. Жизнь огромного числа жителей империи по-прежнему была связана с натуральным и мелкотоварным производством. Отставание проявлялось также в сфере образования.

Самодержавие с его приверженностью к консервативным началам государственного устройства мешало органичному развитию России от традиционного к такому состоянию, которое отвечало бы потребностям времени, представлениям об общественном прогрессе и социальном благе, возможностям ее народов. Россия, наряду с Австро-Венгрией, Испанией, Японией и другими странами, нуждалась в срочном поиске собственных путей модернизации всех сфер жизни (экономической, политической, социальной и т. д.), концентрации сил и средств государства и общества на ее претворение в жизнь.

В 1897 г. в стране насчитывалось 126 млн жителей, в 1914 г. – 175 млн

Городское население в 1914 г. составляло 26 млн человек

Модернизация

Ответы на эти задания нужно обдумывать и обосновывать фактами при изучении материала всей первой главы.

1. Почему в начале XX в. Россия нуждалась в модернизации всех сфер общественной жизни? Что тормозило эти процессы?

2. В чем заключались основные особенности и противоречия процессов модернизации в России?

1. Выясните, нет ли в вашей местности (крае, городе, районе) промышленных предприятий или железных дорог, построенных в начале XX в. Если есть, изучите их историю.

2. В краеведческом музее познакомьтесь с материалами, посвященными событиям 1905 – 1907 гг. Дополните их данными из газет, журналов, книг.

3. Проследите по музейным экспозициям и краеведческой литературе, какие изменения в культуре и быте города и деревни произошли с конца XIX в. до 1917 г.

4. Соберите сведения о ваших земляках, достойно служивших Отечеству в начале прошлого века.

Полученные материалы используйте в своих ответах на уроках и занятиях исторического кружка. Начните коллективно составлять летопись событий, происходивших в вашей местности, и деяний знатных земляков.

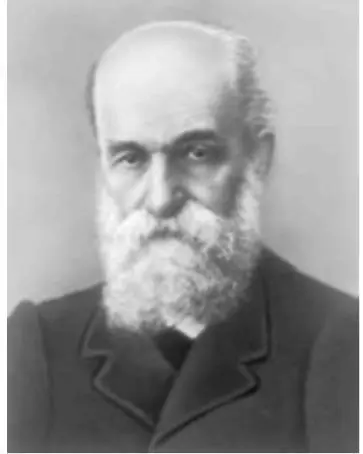

§ 1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ. К концу XIX в. Россия заняла пятое место в мире по объему промышленного производства. В среднем во второй половине 90-х гг. в стране ежегодно возникало более 150 предприятий. Индустриализация сопровождалась появлением новых отраслей производства, введением передовых для того времени технологий, расширением внутрироссийского рынка. Выразителем и проводником политики капиталистического развития России был С. Ю. Витте, занимавший в разное время посты министров путей сообщения и финансов, главы правительства. Дворянин, математик по образованию, Витте прошел школу частного железнодорожного предпринимательства и проявил себя как сторонник реформ, проводимых с соблюдением интересов монархического правления. В 1897 г. Витте осуществил денежную реформу, введя золотое обращение рубля, что упрочило его положение на внутреннем и внешнем рынке, способствовало развитию российской экономики и притоку иностранного капитала.

Витте Сергей Юльевич (1849 – 1915)

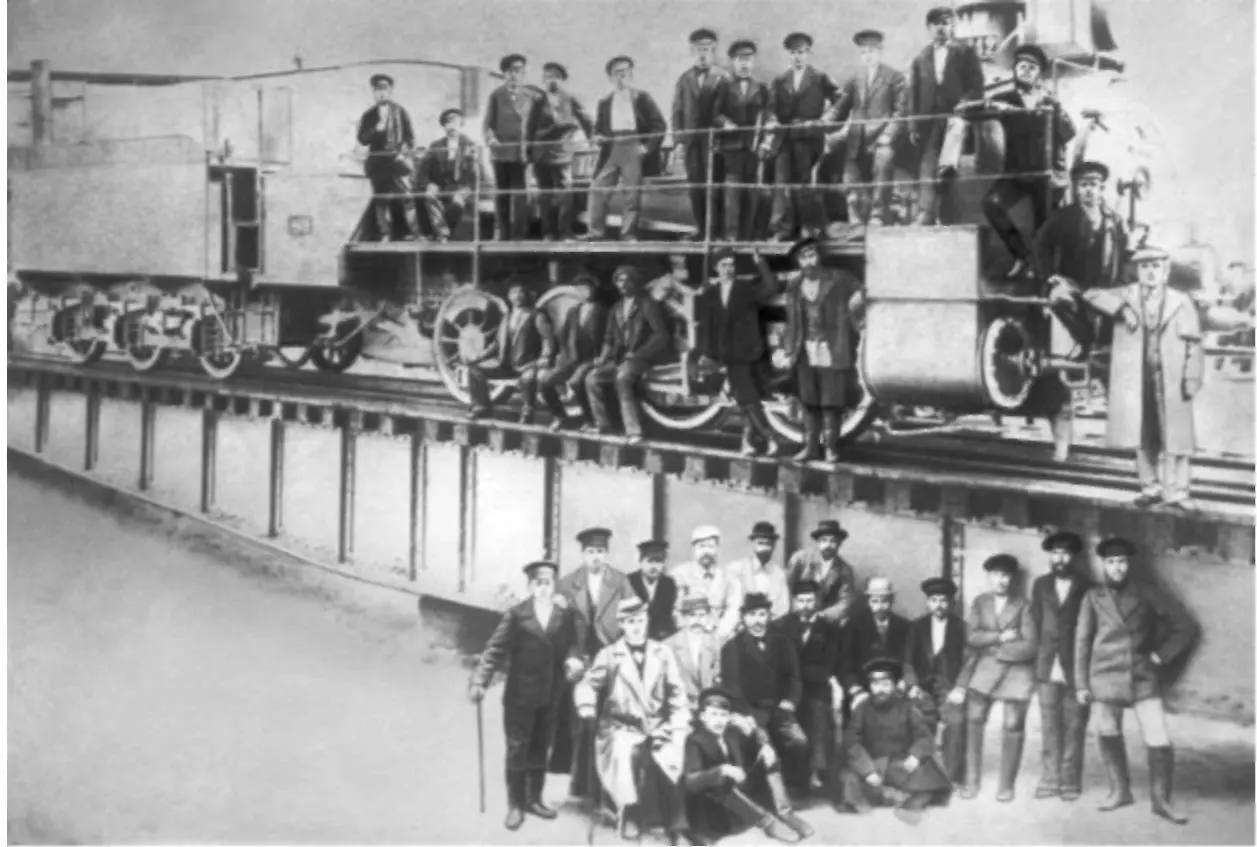

С именем Витте также связано форсированное строительство железных дорог и казенных (т. е. принадлежащих казне, государственных) предприятий. Железнодорожное строительство расширяло внутренний рынок, втягивая в него новые районы и увеличивая спрос на металл для рельсов. Великая Сибирская (Транссибирская) железнодорожная магистраль длиною более 7,5 тыс. км соединила Челябинск с Владивостоком. Россия вышла на второе место в мире (после США) по протяженности железных дорог. Паровозе– и вагоностроение на время составило почти половину машиностроения в России.

Высокие темпы промышленного прироста (9 %), характерные для конца XIX в., в первом десятилетии XX в. снизились в связи с двумя экономическими спадами (1900 – 1903, 1907 – 1908), войной с Японией и революцией 1905 – 1907 гг. В эти годы рост производства происходил главным образом на предприятиях легкой промышленности. Темпы промышленного прироста вновь возросли (8,8 %) в годы экономического подъема (1909 – 1914). Бурно развивались черная металлургия, машиностроение, химическая промышленность.

Инженеры и рабочие Сормовского завода у паровоза новой серии. 1897 г.

Индустриализация

Монополия

Успешно развивалась научно-техническая мысль. Были построены первый теплоход – нефтеналивное судно «Вандал», первые четырехмоторные самолеты «Русский витязь» и «Илья Муромец». Современное воздухоплавание многим обязано основателю гидро-и аэродинамики и первого Аэродинамического института Н. Е. Жуковскому.

И все же Россия по объему производства на душу населения и по темпам технического прогресса отставала от передовых стран. Производительность труда оставалась низкой, рабочая сила – дешевой.

МОНОПОЛИИ И БАНКИ. В России более половины промышленного пролетариата трудилось на предприятиях с числом рабочих свыше 500 человек. Наличие крупных предприятий с ограниченным кругом владельцев способствовало созданию монополий. Преобладающим видом их являлись картели (форма объединения на основе соглашения предпринимателей об объемах производства, единых ценах на товары и разграничении рынков сбыта) и синдикаты (форма объединения предприятий на основе общей коммерческой деятельности с установлением господства на рынках сбыта). В угледобывающей промышленности сложился синдикат по продаже угля «Продуголь», в нефтяной – «Нобель-мазут», железорудной – «Продаруд», в металлургической – «Продамет». Кроме общероссийских, существовали объединения по регионам: петербургских полотняных предприятий, ситцевых московских фирм, солепромышленников Астраханской губернии и т. д.

Жуковский Николай Егорович (1847 – 1921)

Акционерное общество

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: