Леонид Ляшенко - История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Часть 2

- Название:История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11977-2, 978-5-358-11978-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ляшенко - История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Часть 2 краткое содержание

Книга является продолжением учебника «История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Ч. 1» (авторы Н. И. Павленко, И. Л. Андреев. М., Дрофа).

Учебник рекомендован к изданию Министерством образования и науки Российской Федерации и включён в Федеральный перечень.

История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

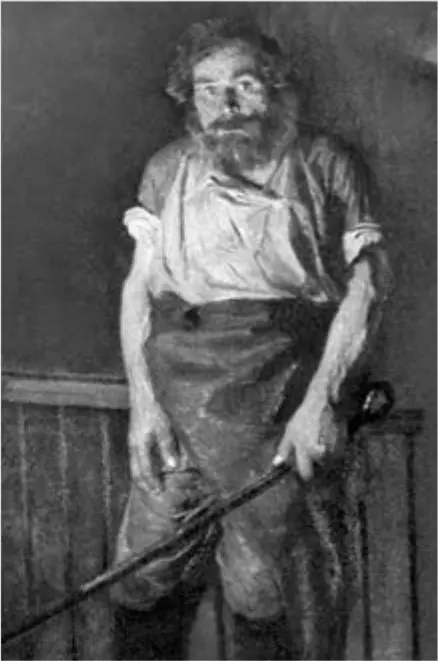

Кочегар. Художник Н. А. Ярошенко

Условия труда и быта российского пролетариата были значительно тяжелее, чем в европейских странах. Нерегламентированный рабочий день был намного продолжительнее, зарплата в 2 – 3 раза меньше. Несколько десятилетий назад европейские рабочие претерпевали такие же, если не худшие, притеснения. В последней четверти XIX в., когда в западных странах капитализм стал вполне цивилизованным, российский пролетариат имел дело с капитализмом молодым, ненасытным и агрессивным, ничем поначалу не сдерживаемым в своей вседозволенности.

В 1880-е гг. были сделаны лишь первые шаги по выработке рабочего законодательства: в 1882 г. издан закон об ограничении труда малолетних и введена фабричная инспекция для надзора за его исполнением. Однако предприниматели мало с ней считались. В середине 1880-х гг. протест рабочих вылился в ряд стачек. Наиболее крупная произошла в январе 1885 г. на Никольской мануфактуре Морозовых, близ станции Орехово (ныне Орехово-Зуево) Владимирской губернии. Здесь трудилось около 8 тыс. рабочих. Жили они в казармах при мануфактуре. Зарплата задерживалась и неуклонно снижалась. Практиковалась натуральная оплата продуктами из фабричной лавки. Значительная часть заработка возвращалась хозяину в виде штрафов. Штрафовали за опоздание, грубость, курение, пение и свист во время работы, поломку инвентаря и т. д. Штрафы поглощали до 1/ 3заработанного.

В Морозовской стачке обнаружились черты бунта, стихийного и беспощадного, и одновременно использование вполне современных средств защиты интересов рабочих. Определились серьёзные лидеры – Пётр Моисеенко, уже участвовавший в стачках и переживший сибирскую ссылку, и Василий Волков. Они помогли выработать требования упорядочения заработной платы, продолжительности рабочего дня и других условий труда. Но начало стачки ознаменовалось погромом фабричной лавки и квартир директора и мастеров. Были вызваны войска, произошло их столкновение с рабочими, закончившееся подавлением стачки.

Суд над участниками Морозовской стачки состоялся в 1886 г. Картина злоупотреблений предпринимателей на Никольской мануфактуре раскрылась на нём с неожиданной силой и яркостью. Обвинение было предъявлено рабочим по 101 пункту. Но на каждый из них последовал ответ присяжных: «Нет, не виновны!» По выражению Каткова, это прозвучало как 101 залп салюта в честь появившегося в стране рабочего вопроса.

Под воздействием стачечной борьбы оформляется в 1886 г. рабочее законодательство . Правила о найме рабочих и их взаимоотношениях с фабрикантами упорядочивали взимание штрафов, которые не могли превышать 1/ 3заработка и шли не фабриканту, а на нужды рабочих. Запрещалась натуральная оплата труда и вычеты на медицинскую помощь. Расширялись права фабричной инспекции. Были созданы губернские присутствия по фабричным делам, куда рабочие могли пожаловаться и на хозяев, и на саму инспекцию. Законы 1886 г. одновременно усиливали репрессивные меры против стачечников – вплоть до ареста и заключения.

Положение в деревне.Аграрный вопрос, суть которого состояла в малоземелье крестьян при засилье помещичьего землевладения, обострился в последней четверти XIX в. Хотя крестьяне скупили около 1/ 3всех продававшихся земель, крестьянское землевладение увеличивалось значительно меньшими темпами, чем население деревень. Благодаря ряду причин, в том числе деятельности земств, здесь улучшились бытовые и санитарные условия, что способствовало уменьшению детской смертности. К концу 1890-х гг. крестьянское население по сравнению с 1861 г. удвоилось.

В европейской части России создалось аграрное перенаселение — та «земельная теснота», когда налицо оказалась диспропорция между численностью землевладельцев и количеством земли в их распоряжении. Крестьянские наделы мельчали вследствие общинных переделов и семейных разделов. Средний надел в 1890-х гг. составлял не 4 – 5 десятин, как после реформы 1861 г., а 2,5 – 3. Крестьяне называли его «кошачьим».

В таких условиях крестьяне всё чаще прибегали к аренде помещичьих земель, цены на которую росли. Только хороший урожай способен был оправдать – и то с трудом – арендную плату. А при недороде крестьянин оставался в невосполнимом убытке. Пережитки крепостничества в виде отработок, испольщины, издольщины хотя и бытовали, но явно отступали в прошлое. Самым выгодным для помещиков оказалось сдавать землю в аренду, а не обрабатывать её. В 1880-е гг. российский хлеб на европейском рынке был потеснён американским и австралийским. Падение цен на зерно также способствовало сокращению помещичьей запашки.

Средний слой крестьянства – основа стабильности экономики аграрной страны – неминуемо нищал – пауперизировался и пролетаризировался. Этот процесс составлял главное содержание деревенской жизни конца XIX в.

Аграрная политика.Первые годы правления Александра III отмечены принятием ряда мер, облегчавших бедственное положение деревни. Меры эти были подготовлены ещё при Лорис-Меликове. В 1882 – 1887 гг. была проведена отмена подушной подати, в основном лежавшей на податном сословии – крестьянстве. В 1883 г. вступил в силу закон об обязательном выкупе для крестьян, ещё не заключивших выкупных сделок с помещиками. Выкупные платежи были понижены, а помещики получили от казны возмещение. Казна с лихвой покрыла свои издержки с помощью косвенных налогов, всей тяжестью упавших на плечи крестьянства. Высокий акциз, введённый на соль, керосин, спички, повысил и цены на эти товары первой необходимости.

В 1882 г. был основан Крестьянский банк , выдававший крестьянам ссуды на покупку земли. Проценты под ссуду были не ниже, чем в коммерческих банках.

Помощь крестьянству в трудные для него пореформенные десятилетия требовала немалых финансовых вливаний в сельское хозяйство. Государство не пошло на перераспределение бюджета, не желая ущемлять интересы дворян. Система мелкого поземельного кредита для деревни развивалась очень медленно и главным образом с помощью земства.

Отказавшись от действенной финансовой помощи крестьянству, разорявшемуся под натиском капитала, самодержавие пыталось искусственно сдержать развитие буржуазных отношений в деревне, законсервировав общинные порядки. Чтобы предотвратить дробление наделов, закон 1886 г. воздвигал препятствия семейным разделам. Закон 1893 г. затруднял распоряжение надельной землей и для тех, кто её выкупил. Продать её крестьянин мог только своей же общине, а не на сторону. Не разрешался и залог выкупленного земельного надела.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: