Леонид Ляшенко - История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Часть 2

- Название:История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11977-2, 978-5-358-11978-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ляшенко - История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Часть 2 краткое содержание

Книга является продолжением учебника «История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Ч. 1» (авторы Н. И. Павленко, И. Л. Андреев. М., Дрофа).

Учебник рекомендован к изданию Министерством образования и науки Российской Федерации и включён в Федеральный перечень.

История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

§ 46. Отношение к реформам в обществе

Преобразования вызвали острую реакцию современников. Голос недовольных был слышен в застенках учреждений политического сыска – Преображенского приказа, а с 1718 г. – Тайной канцелярии, мнение сторонников преобразований мы узнаём из политических трактатов, сочинений прибыльщиков и прожектёров, произносимых с амвонов панегириков.

Противники реформ.Политика Петра I пользовалась поддержкой широких кругов дворянства. Но среди феодалов, как светских, так и духовных, было немало недовольных. Осуществление преобразований влекло утрату аристократией руководящей роли в государственном управлении. Новшества вызвали недовольство и духовенства, так как оно попадало во всё большую зависимость от светской власти.

Часть боярства и духовенства активно боролась за сохранение своего влияния, за старые порядки против новых. Проявлением этой борьбы были боярские заговоры, распространение ложных слухов, сеявших недоверие к реформам. В 1697 г. Преображенский приказ раскрыл заговор, возглавляемый представителем боярской фамилии – окольничим Алексеем Соковниным. Он ориентировался на Милославских, при Софье возглавлял Конюшенный приказ, а при Петре потерял эту должность. Соковнин намеревался убить Петра. Исполнение плана взял на себя бывший стрелецкий полковник Циклер. Заговорщики поплатились жизнью.

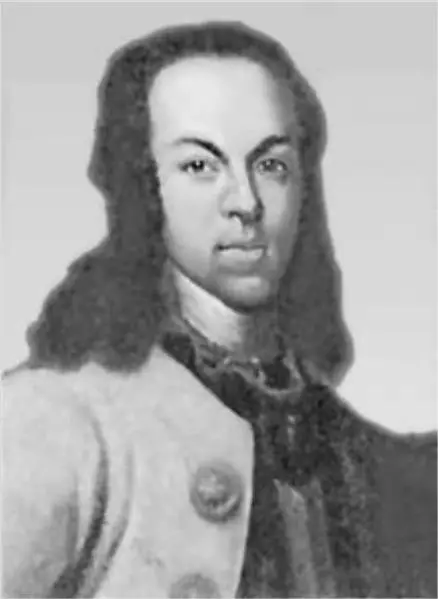

Враждебные преобразованиям настроения наиболее ярко проявились в деле царевича Алексея . Сын Петра I от первого брака, царевич Алексей, воспитывался в окружении первой жены царя Евдокии Лопухиной. Пётр настойчиво добивался от сына овладения военным делом, изучения кораблестроения, выполнения отдельных поручений, а последний уклонялся от этого, прикидываясь больным и проводя время в «смертельном пьянстве».

ЦаревичАлексей Петрович. Художник Г. Таннауер

В 1715 г., когда у 25-летнего царевича родился сын и, таким образом, появился новый кандидат в наследники, Пётр предложил Алексею либо постричься в монахи, либо принимать участие в государственных делах. В письме Алексею царь грозил лишить его права наследовать престол, «ибо я за мое Отечество и люди живота своего не жалел, то как могу тебя непотребного пожалеть».

Алексей внешне проявил полную покорность, согласился стать монахом и отказался от короны. В действительности он считал монастырь удобным местом, где можно ожидать смерти отца, чтобы потом предъявить свои права на престол.

В 1716 г. Алексей, притворившись, что едет по вызову отца в Копенгаген, бежал в Вену «под дирекцию» своего шурина, австрийского императора Карла VI. Стараниями П. А. Толстого и А. И. Румянцева царевич был возвращён в Россию. Началось следствие, обнаружившее сообщников царевича.

Алексей считал своими сообщниками всех, «кто старину любит». Он надеялся на сочувствие князей Голицыных, Долгоруковых и др. Единомышленники находились и в Суздале, где была в заточении бывшая царица Евдокия и где взгляды царевича разделял ростовский митрополит Досифей. Видное место среди заговорщиков занимал А. В. Кикин, в прошлом любимый денщик Петра. За казнокрадство он был лишён должности, имущества и отправлен в ссылку. Хотя Пётр после этого вновь приблизил Кикина, но последний не забыл обиды и стал главным советником Алексея.

Находясь в Австрии, Алексей строил планы захвата престола при военной помощи государств, враждебных России. Внутри страны он рассчитывал на поддержку сенаторов из знати и особенно духовенства. Захват власти Алексеем должен был сопровождаться ликвидацией преобразований, отстранением от должностей ближайших сподвижников Петра, перенесением столицы из Петербурга в Москву, отказом от строительства флота и активной внешней политики.

Суд, состоявший из 127 светских сановников, признал царевича виновным в измене и летом 1718 г. приговорил его к смертной казни. Приговор не был приведён в исполнение, так как Алексей, видимо, умер под пытками. По другой версии, он накануне казни был задушен в каземате Петропавловской крепости. Прочие активные участники заговора также были казнены.

С делом царевича Алексея тесно связано опубликование в 1722 г. Устава о наследии престола . В нём дано обоснование прав царствующей особы назначить себе преемника по своему усмотрению, минуя старшего сына.

Иным было отношение к преобразованиям со стороны народных масс. Народ не сочувствовал целям, которые ставили перед собой противники Петра из «верхов». В то же время крестьяне и посадские люди выражали в так называемых непристойных речах свой протест против усилившегося гнёта.

Ропот раздавался и среди слоёв населения, в наибольшей мере ущемлённых преобразованиями: стрельцов, духовенства и старообрядцев. Но оснований приветствовать новшества не было и у простых селян и горожан, осуждавших царя за введение разорительных налогов, рекрутчины и множества новых повинностей.

Сторонники реформ.Идеологи Петровского времени были полны горячей веры в могущество государства. В регламенте Главного магистрата сказано, что «полиция есть душа гражданства всех добрых порядков и фундаментальный подбор человеческой безопасности и удобности». Благополучие граждан поставлено в полную зависимость от «Божеской помощи» и «доброй полиции». Подданным отводилась роль исполнителей повелений монарха.

Законодательство Петровского времени настойчиво пропагандировало идею всеобщего блага, а также свою заботу о «всенародной пользе», о «благе подданных». Этими лозунгами, повторяемыми в тысячах указов, внушалась мысль о том, что государство в одинаковой мере заботится о всём населении страны.

Выдающимся писателем-публицистом первой четверти XVIII в. был Феофан Прокопович . Проповеди Феофана, произнесённые с церковного амвона, были наполнены светским содержанием, гордостью за мощь России, сумевшей одержать «преславную победу» над армией шведов. Прокопович живо откликался на все значительные события современности. Художественное мастерство и острую политическую направленность пера Прокоповича широко использовал Пётр I, поручив ему сочинение таких важных законодательных актов, как «Духовный регламент» и «Правда воли монаршей».

Видное место в публицистике Петровского времени занимают произведения Фёдора Салтыкова , представителя древнего боярского рода. В центре внимания Салтыкова находились интересы дворянства. Он, сторонник расширения дворянских привилегий, ратует за сохранение монопольного права дворян владеть крепостными, предлагает ввести для дворян титулы в зависимости от размера владений. По его мнению, государство должно заботиться о развитии промышленности и торговли. Так, публицист предлагал строить мануфактуры силами объединений купцов, созданных по инициативе государства. Некоторые предложения Салтыкова были претворены в жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: