Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс

- Название:История России. XIX век. 8 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-12635-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс краткое содержание

Тщательно разработанный методический аппарат включает фрагменты источников и исследований, вопросы и задания различного уровня сложности, темы для дискуссий, справочные материалы.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. XIX век. 8 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Размеры земельных наделов, а также платежей и повинностей определялись «Местными положениями». Вся Россия делилась на три полосы: нечерноземную, черноземную и степную. Установленные нормы душевого надела были, как правило, меньше тех площадей земли, которыми крестьянин владел до реформы.

Помещики имели законное основание отрезать от дореформенного надела часть земли. Если на участках, выделенных крестьянам, обнаруживались залежи полезных ископаемых, помещики имели право обменять эти участки на другие, равные по размеру.

Пахотные наделы крестьяне должны были выкупать у помещика. Но по какой цене? Определяя сумму выкупа, правительство исходило не из реальной стоимости земли, а из того среднего дохода, который приносил крестьянин помещику до реформы. Другими словами, выкуп должен быть равен такой сумме, которая, будучи положенной в банк, давала бы в виде процентов с нее стоимость прежнего оброка с крестьянина. Для пояснения сказанного воспользуемся примером, предложенным историком. Оброк в Московской губернии до реформы составлял 10 рублей в год. Какую сумму должен был заплатить местный крестьянин, чтобы 6 % годовых от нее составили эти 10 рублей? 100: 6 = х : 10. я; = (100 • 10): 6 = 166 р. 66 к.

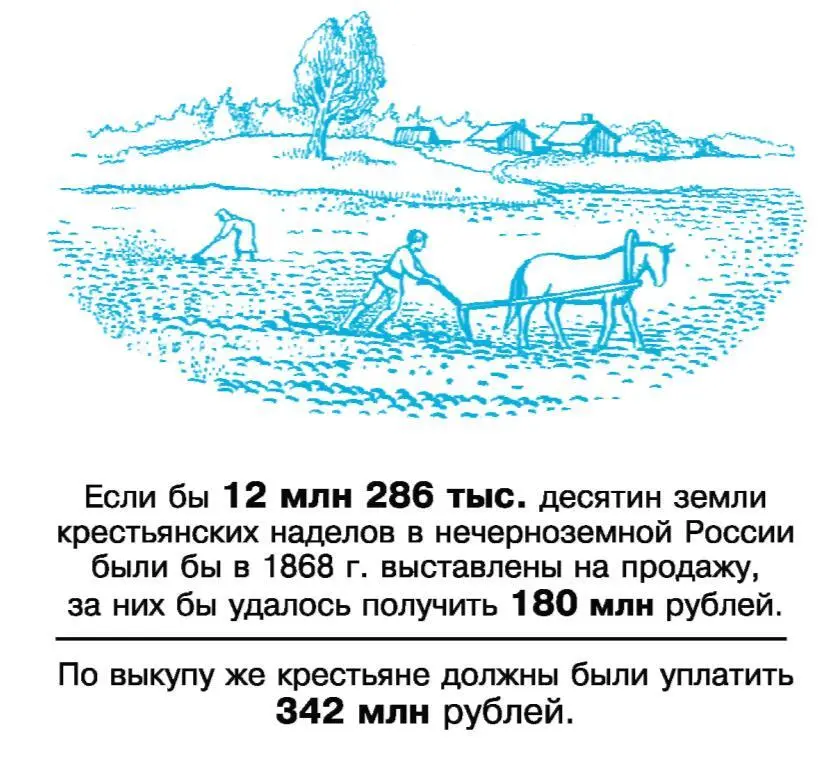

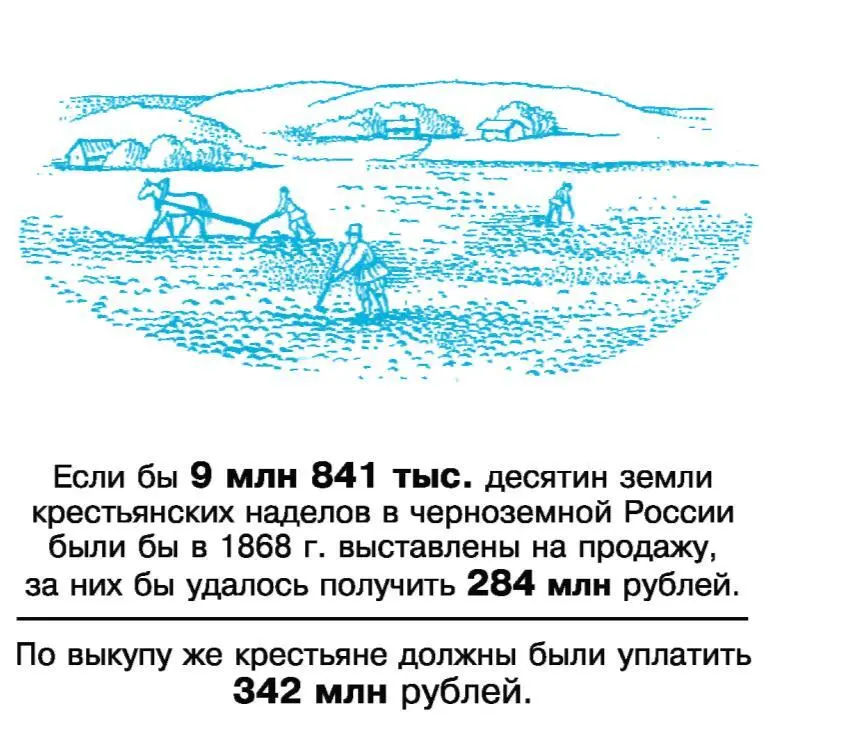

ВЫКУПНАЯ И РЫНОЧНАЯ ЦЕНА НАДЕЛОВ

Понятно, что такие деньги крестьянину взять было неоткуда, он и 10 рублей в год еле наскребал. Поэтому крестьяне платили, согласно закону, лишь 20 % от всей суммы, а 80 % помещик получал от государства. Затем в течение 49 лет крестьянин возвращал государству эту ссуду с процентами. В результате десятина земли, которая в 1861 г. стоила, например, 38 – 40 рублей, обходилась крестьянину в несколько раз дороже.

РЕАКЦИЯ НА ОТМЕНУ КРЕПОСТНОГО ПРАВА.При обнародовании условий крестьянской реформы были предприняты чрезвычайные меры безопасности. Для принятия в случае необходимости экстренных мер в губернии выехали сорок генералов свиты и флигель-адъютантов Александра П. В столице и крупных городах войска приводились в состояние боевой готовности. Ходили слухи, что в Зимнем дворце имели под рукой готовых лошадей на случай вынужденного бегства императорской семьи из страны. Причины нервозности понятны: никто не знал, что ждать от крестьян. Рушилась существовавшая веками система, резко менялся сложившийся уклад жизни. Как будет воспринята весть об отмене крепостного права, не знал никто.

Император подписал «Положения» 19 февраля. «Манифест», объявлявший об отмене крепостничества, появился лишь 5 марта.

Ждали начала Великого поста, когда будет меньше пьяных, а значит, и меньше нежелательных эксцессов. Расчеты в целом оправдались.

Сказанное не означает, что начало реформы прошло благостно и безмятежно. Происшествия, конечно, были, и достаточно серьезные. Крестьянское понимание «воли» совершенно не совпадало с тем, о чем им сообщили в «Манифесте». Представления о том, что земля – крестьянская, а помещики лишь временно владеют ею, были сильны.

Весной 1861 г. произошел ряд крестьянских выступлений с требованием передачи селянам всей земли, включая помещичью, безвозмездно. Особенно крупными были волнения в Пензенской и Казанской губерниях, где в некоторые села пришлось вводить воинские команды и открывать ружейный огонь по бунтующим крестьянам. Итоги трагедий – десятки раненых и убитых, жестокие наказания зачинщиков и их ссылка в Сибирь. Однако вскоре крестьянское движение пошло на убыль, столкновения в деревне если и случались, то из-за хозяйственных споров. Получив свободу и право на выкуп земли, крестьяне прониклись надеждой выбиться в «хозяева». Разочарование и крах этих надежд были еще впереди.

К изменившимся условиям пытались приспособиться и крепостники, считавшие реформу ограблением дворянства, и помещики, выступавшие против крепостничества. Многое в правительственной отмене крепостного права было для них неприемлемым, но они надеялись, что власти не остановятся на достигнутом и появится возможность исправить упущенное.

Реформаторам в «верхах» предстояло понять, что крестьянская реформа, при всей ее исторической значимости, – не конец, а начало преобразований. К несчастью, не все из них смогли верно оценить ситуацию. Император, например, успокоенный начавшейся отменой крепостного права, счел, что остальные преобразования можно провести, когда это удобно «верхам» и без всякой оглядки на общество.

1855 – 1881– царствование императора Александра II.

1856– заявление императора о необходимости отменить крепостное право.

1857– создание Секретного комитета по крестьянскому делу.

1858– преобразование Секретного комитета в Главный.

1859– обсуждение проекта реформ с участием губернских представителей.

1860– обсуждение проекта в Главном комитете.

1861, 28 января– одобрение проекта Государственным советом.

19 февраля– подписание «Положений» о реформе императором.

5 марта– обнародование «Манифеста».

1) Дайте характеристику личности Александра II.

2) Как вы понимаете выражение «реформа «сверху»?

3) Согласны ли вы с тем, что крестьянская реформа являлась реформой «сверху»? Почему?

4) Определите важнейшие причины отмены крепостного права.

5) Расскажите об основных положениях реформы. Получили ли крестьяне личную свободу? Землю? На каких условиях?

6) Определите значение понятий: выкуп, временнообязанные крестьяне.

7) В чем состояло значение реформы 1861 г.?

8) Рассмотрев иллюстрацию на с. 133, скажите, почему крестьяне заплатили за землю гораздо больше, чем она стоила реально.

1861 г. 26 января. Сегодня был Совет министров по крестьянскому делу. Государь объявил, что он «приказывает и требует», чтобы рассмотрение проектов было закончено… к 15-му февраля. <���…> Министр государственных имуществ попытался резервировать свое мнение, указывая на необходимость внимательно рассмотреть проект. <���…> Государь властно остановил Муравьева, сказав, что нечего рассматривать и что он так хочет. <���…> Он с гневом и ударив по столу сказал, что не позволит министрам противодействовать исполнению утвержденных им постановлений по крестьянскому делу и что управляющие палатами государственных имуществ должны помогать, а не противиться исполнению этих постановлений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: