Александр Киселев - История. История России. 11 класс. Базовый уровень

- Название:История. История России. 11 класс. Базовый уровень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11982-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Киселев - История. История России. 11 класс. Базовый уровень краткое содержание

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, одобрен РАО и РАН, включён в Федеральный перечень.

История. История России. 11 класс. Базовый уровень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

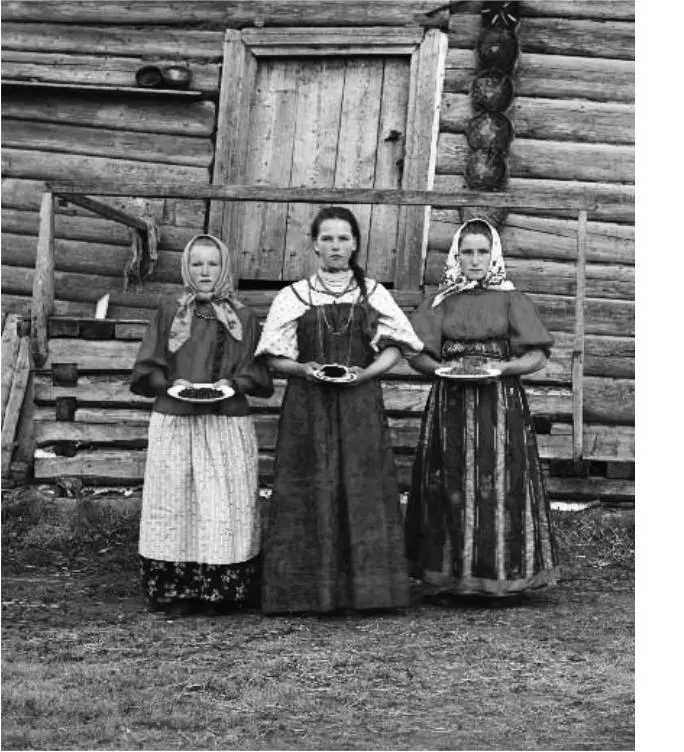

Крестьянские девушки. Фото С. М. Прокудина - Горского

Сельский мир и городское общество.В начале ХХ в. почти всё крестьянство Европейской России (за исключением Прибалтики) проживало в составе сельской поземельной общины, которую сами крестьяне называли миром. Несколько сельских обществ, находившихся на расстоянии не более полутора десятков километров друг от друга и составлявших единый церковный приход, объединялись в волость – низшую административную единицу. Сельское и волостное управление основывалось на крестьянском самоуправлении. Крестьяне голосованием выбирали старост и сборщиков податей; все важные решения (о переделе земли, раскладке податей и повинностей, об исключении из состава общины) принимались на сходах. Постепенно выборные от крестьян фактически превращались в должностных лиц, получав-ших жалованье от царской администрации. Община всё больше утрачивала самостоятельность и попадала в зависимость от государства.

Прачки на Енисее. Начало 1900-х гг.

В деревнях господствовали патриархальные устои, и личная жизнь во многом была на виду: в крестинах, свадьбах, поминках участвовали не только родственники, но значительная часть односельчан; на общинных сходах разбирались и внутрисемейные конфликты. Христианская церковь рассматривала брак как «великое таинство и особую благодать», где нравственные цели совместного общения мужа и жены сочетались с обязанностями по рождению и воспитанию детей. До брака крестьянский парень ходил в «малых». Не зря родилась пословица – «Холостой – полчеловека». Неженатый крестьянин не мог получить от общины земельный надел. Православие определяло взгляды крестьян на мир и отношения между людьми. Вместе с тем в начале XX в. религиозность народа ослабевала, что было связано с урбанизацией страны, проникновением в общество социалистической идеологии, революционными событиями.

Нижний Новгород. Фуникулёр у стен Кремля. 1910-е гг. Фото М. Дмитриева

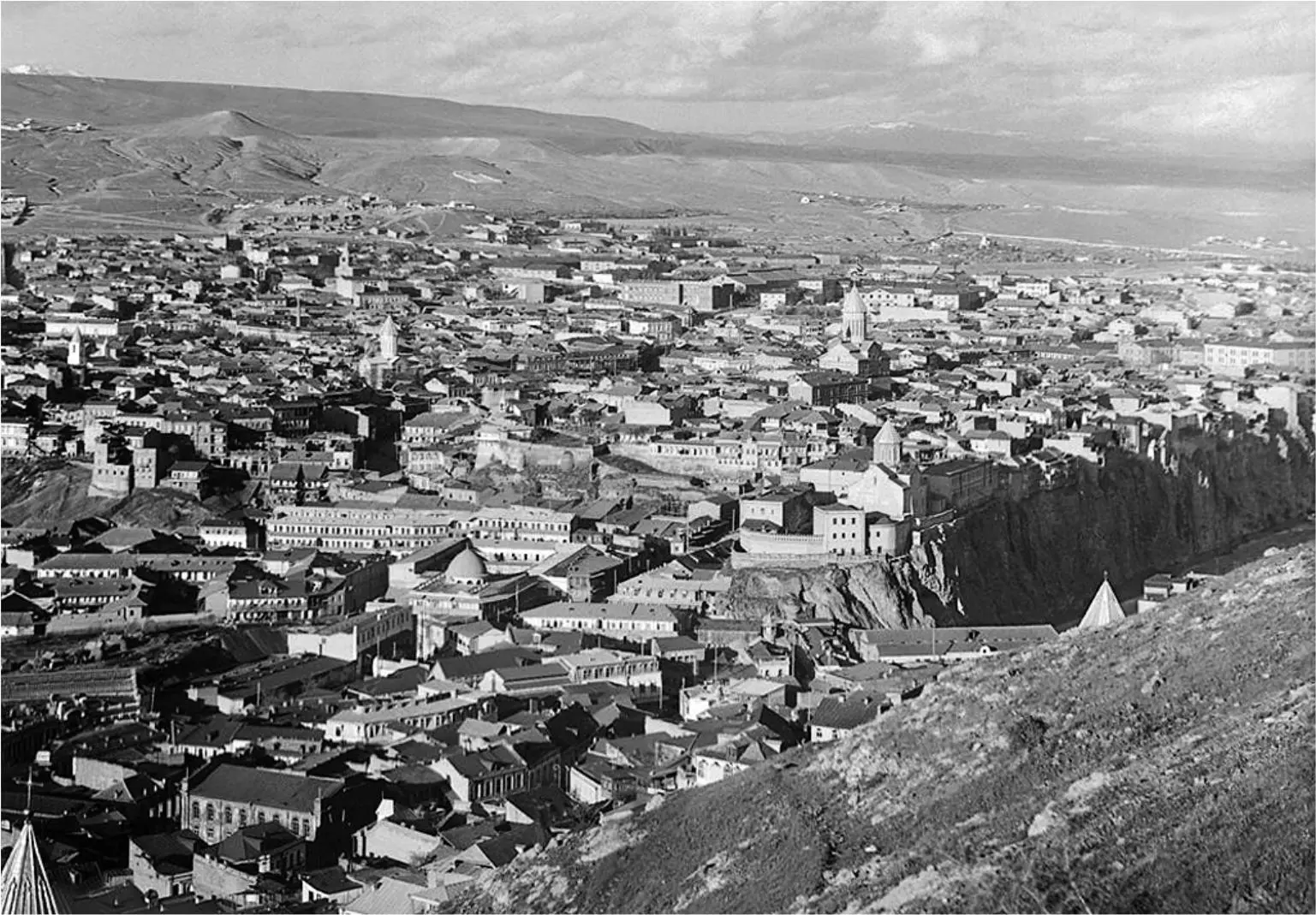

К 1917 г. в стране насчитывалось 22 больших города (с числом горожан 100 тыс. и более). Лишь в Петербурге и Москве проживало более 1 млн. Доминировали малые города, чьё население не превышало 20 тыс. человек.

В городах, особенно крупных, формировался новый уклад жизни. Благополучие ассоциировалось не с трудом на земле или работой на фабрике, а с удачами в торговле, предпринимательстве, в обеспечении семьи уютом и комфортом. Рабочие в массе своей были лояльны к существующему строю, но вместе с тем питали неуважение к чужой собственности, рассматривали буржуазию как паразитов, негативно относились к интеллигенции и либеральному движению. Их представления о социализме были неопределённы, но важнейшие пункты социал-демократической пропаганды – насильственная экспроприация частной собственности, включая землю, и передача её трудящимся, введение рабочего контроля на фабриках и заводах – во многом соответствовали их взглядам о справедливости.

Вид на Тбилиси из церкви Святого Давида. 1910 г. Фото С. М. Прокудина - Горского

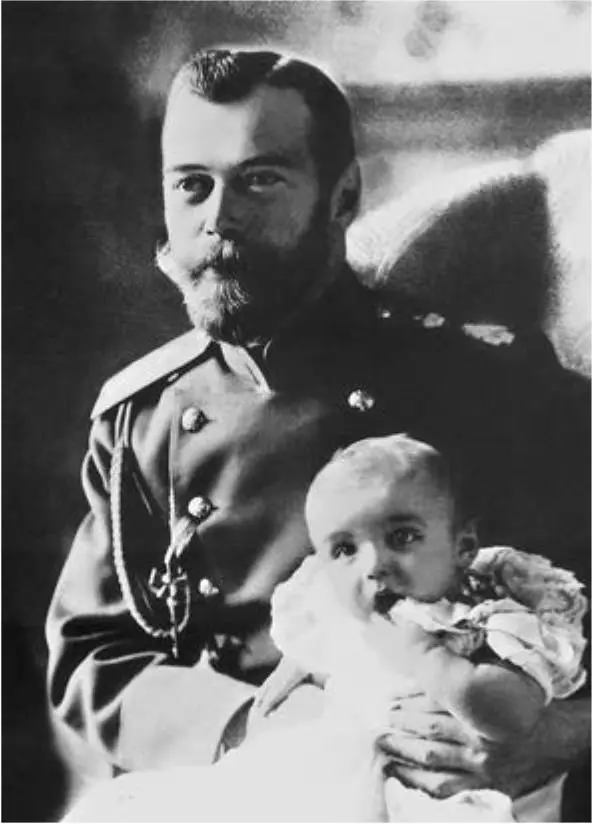

Начало царствования Николая II.20 октября 1894 г. в Крыму от тяжёлой болезни скончался император Александр III, и на престол взошёл его сын Николай II. Наследник получил прекрасное образование, обладал живым умом, исключительной памятью и большим личным обаянием. В основе его мировоззрения лежала вера в Бога, он твёрдо верил в то, что «на всё есть Божья воля».

Николай II не успел получить необходимого государственного опыта, но присутствовал при обсуждении различных законопроектов в Государственном совете и Комитете министров. Одни сановники считали царя безвольным, другие полагали, что при внешней мягкости он имел сильную волю и был способен проводить в жизнь свои планы. В первой публичной речи перед земскими депутатами император назвал их предложение об участии земских представителей в делах внутреннего управления «бессмысленными мечтаниями». Речь императора развеяла иллюзии конституционных преобразований сверху и способствовала развитию революционной агитации.

«Империя Российская управляется на твёрдых основаниях положительных законов, учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих», – гласили Основные законы Российской империи. Власть императора определялась как верховная самодержавная и неограниченная. Государственный совет, в состав которого входили высшие сановники, назначенные государем, обсуждал проекты законов, но только царь мог утвердить или отклонить их.

В начале своего царствования Николай II находился под сильным влиянием идей К. П. Победоносцева, о котором Александр III говорил: «Отличный критик, но сам никогда ничего создать не может». Активный противник либеральных реформ в России, К. П. Победоносцев считал, что они приведут к изменению всей государственной системы и превращению самодержца в декоративную фигуру, которая «царствует, но не правит».

Император Николай II и цесаревич Алексей

1*. Почему значительная часть высшего сословия выступала противником продолжения либеральных реформ в России? Аргументируйте свой ответ. 2.Сравните территориальное и политическое устройство Российской империи и Австро-Венгрии, используя знания из курса всеобщей истории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: