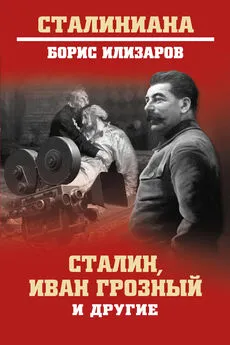

Борис Илизаров - Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого

- Название:Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085888-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Илизаров - Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого краткое содержание

О чем задумывались оба этих человека, глядя на мир каждый со своей точки зрения? Ответ на этот и другие вопросы раскрывает в своих исследованиях доктор исторических наук, профессор, сотрудник Института российской истории РАН Борис Илизаров. Под одной обложкой издаются две книги: «Тайная жизнь И. В. Сталина. По материалам его библиотеки и архива. К историософии сталинизма» и «Почетный академик И. В. Сталин и академик Н. Я. Марр. О языковедческой дискуссии 1950 г. и проблемах с нею связанных». В первой книге автор представляет читателям моральный, интеллектуальный и физический облик И. В. Сталина, а вместе с героями второй книги пытается раскрыть то глубокое значение для человечества, которое таит в себе язык.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На протяжении 1998–2002 годов в научных и научно-популярных изданиях, в периодических изданиях России и за рубежом я публиковал отдельные разделы и фрагменты этой работы. Не все они вошли в книгу. Однако то, что ранее было опубликовано, а теперь вошло в книгу, было в значительной степени переработано, расширено и уточнено.

Многим своим коллегам я благодарен за товарищескую критику, облегчившую постановку основных идей. В первую очередь я вспоминаю ныне покойных Ю. С. Борисова и В. П. Дмитренко, несколько лет назад поддержавших общее направление этого исследования. Особая благодарность А. Н. Сахарову, одобрившему в начале работы ее «сталинскую» и историософскую направленность. Без ценнейших консультаций бывшего заведующего библиотекой ИМЭЛ при ЦК КПСС, а ныне коллеги по Центру истории отечественной культуры Института российской истории РАН Ю. П. Шарапова работа выглядела бы намного беднее. Я благодарю коллег, взявших на себя труд прочесть книгу в рукописи и высказавших о ней свое мнение: Т. Ю. Красовицкую, А. В. Голубева, Ю. А. Тихонова, В. А. Невежина, В. Д. Есакова, А. Е. Иванова, А. П. Богданова. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить немецкого исследователя Дитриха Байрау.

Много лет я работаю в читальном зале Российского государственного архива социально-политической истории (РГА СПИ). Благодарю работников архива за постоянные и ценнейшие консультации. Хочу выразить благодарность М. В. Страхову, чьи уникальные знания о фондах архива не раз облегчали поиск необходимой информации.

На протяжении 2000 года в журнале «Новая и новейшая история» публиковались обширные фрагменты монографии. Инициатива этих публикаций принадлежала главному редактору журнала Г. Н. Севостьянову, которому я особенно благодарен за столь действенную поддержку. Считаю своим долгом поблагодарить и сотрудницу журнала Г. Г. Акимову, осуществившую значительную редакторскую работу над текстами статей. В переводах текстов, напечатанных на грузинском языке, неоценимую помощь оказал Нугзар Шария.

Без двух близких людей, неизменно поддерживавших меня, эта работа вряд ли бы состоялась. Это – историк и архивист А. В. Доронин и С. Е. Кочетова – моя жена и самый строгий критик.

2002 г.«Пролог», он же «эпилог»

Почему «пролог», а не – «введение»?

Именно с «пролога» начинается эта «Книга в книге». В центре обеих книг – Сталин, но в одной из них он конкретный, живой человек, а в центре другой – историческая личность. Я не берусь судить о том, где заканчивается одна книга и начинается другая.

«Введение» в современном историческом труде – это традиционная форма заявления автора о намерениях, а главное – представление доказательств своего профессионального трудолюбия. Еще со времен Средних веков в западноевропейской гуманитарной науке сложились обязательные формы ученических и школярских трудов, без зачета которых не принимали в цех мастеров. В советское время такие работы сознательно превратили в формальный канон гуманитарного сословия, вне зависимости от того, принадлежит ли труд ученику, подмастерью или мастеру. Все ходили в школярах, все были учениками очередного вождя, как величайшего «Мастера». Сталин первым назвал себя «мастером», «мастером от революции» [4].

В этой книге «Пролог» – нечто вроде сеней в деревенском доме. Это переход совместно с читателем из открытого, по существу, космического пространства всеобщей жизни в обособленный, суженный мир одного общества, одной семьи, одного человека, переход, который уже отделяет нас от внешнего и бесконечно открытого, но еще только таит в себе возможность проникновения внутрь, в интимную глубину. Примерно этим же целям служил пролог в античном театре и в театре времен Шекспира. Проводя зрителя через пролог, автор отсекал его от повседневно текущего и вталкивал в мир объясняющихся символов. Поскольку на земле только «через человека есть выход в иной мир» [5], постольку «пролог» таит в себе возможность такого совместного с автором перехода. В наше время классический «пролог» почти повсеместно заменен занавесом, который, конечно же, использовал и театр времен Сталина. Но в театр Михаила Булгакова, так же как в театр Шекспира или Мольера, естественнее было проникнуть, переступив именно «пролог». Через «пролог» Булгаков пытался войти в сталинский мир. В 1939 году, когда могущество вождя достигло, казалось бы, немыслимых высот, Сталин прочитал о себе пьесу Булгакова «Батум», начинавшуюся таким «прологом»: встреча «накоротке» с товарищем в зале Тифлисской духовной семинарии в 1898 году. Сталину около девятнадцати лет, но вся его судьба как отпечаток на ладони: «Понимаешь, пошел купить папирос, возвращаюсь на эту церемонию, и под самыми колоннами цыганка встречается. «Дай погадаю, дай погадаю!» Прямо не пропускает в дверь. Ну, я согласился. Очень хорошо гадает. Все, оказывается, исполнится, как я задумал. Решительно сбудется все! Путешествовать, говорит, будешь много. А в конце даже комплимент сказала – большой ты будешь человек! Безусловно стоит заплатить рубль» [6]. Здесь пролог – не предчувствие и не предсказание (чего уж там предсказывать, на дворе 1939 год!), а мгновенное сжатие несколькими фразами начала и конца судьбы «мастера от революции», «пастыря народов». Среди первоначальных булгаковских названий пьесы о Сталине были: «Мастер» и «Пастырь».

Пьеса «Батум» была запрещена лично Сталиным не только к постановке, но и к публикации. Но на другую пьесу Булгакова, «Дни Турбиных», он ходил пятнадцать раз, и, конечно, неспроста. Наверняка и Сталин посматривал на свою страну так же, как втайне любимый им мхатовский драматург и гениальный писатель смотрел на театральную сцену с зарождающимся в его душе спектаклем. Он видел эту сцену как бы сверху и со стороны, на которой, однако, даже давно убиенные или никогда не существовавшие лица внезапно самовоскрешаются и действуют помимо воли постановщика.

Лион Фейхтвангер, талантливо слепивший из эмоциональных археологических обломков и такой же ветоши целую галерею героев для собственного исторического театра, в том числе зыбкий лик Сталина образца 1937 года, не мог не отметить особое бездушное великолепие советского театра. «Сценические картины отличаются такой законченностью, какой мне нигде до сих пор не приходилось видеть, – писал он, – декорации, там, где это уместно, например, в опере или некоторых исторических пьесах, поражают своим расточительным великолепием». И все же, несмотря на масштабность и расточительность сталинского театра, «драмы у него нет» – жестко констатировал Фейхтвангер [7]. И это в то самое время, когда на подмостках Колонного зала Дома Союзов разыгрывалась очередная фантазийная драма под периодическим названием «Дело врагов народа», в которой сам Фейхтвангер, в соответствии с замыслом Сталина, играл роль зачарованного гостя и заморского очевидца. Хотя до приезда в Москву предшествующий политический процесс над Зиновьевым и Каменевым представлялся ему «какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким, предельным искусством» [8]. Многие говорят о Сталине, в том числе наш известный драматург Эдвард Радзинский, как о ярком режиссере собственного политического театра и потому, как мне кажется, искренне ценившем талантливых мастеров лицедейства [9]. Все же Сталин как драматург и постановщик не так уж интересен. Все его политические спектакли кустарны и говорят о наивной, хотя и безудержной сценической фантазии автора. Но как актер, сыгравший с десяток уникальных ролей исторических героев, он будет не скоро превзойден на мировой политической сцене. В лицедействе он хорошо разбирался. И как истинный актер, он дико завидовал своим партнерам по сцене, в особенности Л. Д. Троцкому. В 1927 году Сталин завистливо и издевательски бросил в партийный «зрительный зал»: «Я думаю, что Троцкий не заслуживает такого большого внимания. (Голос с места: «Правильно!») Тем более что он напоминает больше актера, чем героя, а смешивать актера с героем нельзя ни в коем случае» [10].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: